在社会环境中,脑瘫人士群体遭遇了众多难以实现真正平等的困境,这些问题既是社会关注的焦点,也是他们个人的痛点。多数人对于与脑瘫人士相处缺乏经验,这种不熟悉常常引发不当的对待行为。

社会观念对脑瘫群体的偏见

在多数社会对日常行为的规定中,独立完成任务是常态。然而,对于脑瘫患者等无法独立完成任务的人群,他们往往被视为特殊案例。此外,在强调积极社交的规范中,那些因身体限制而难以参与的人群,往往感到自己难以融入。调查发现,超过一半的人潜意识中认为残疾人群是无用的。尤其在东亚地区,这种观念更为突出,因为这里存在对“完美母亲”的理想化追求,使得无法达到这一标准的残障儿童母亲容易产生自我消耗。

在社会共识中,残障人士普遍被视为需要特别关照的群体。然而,在社会深层意识中,他们有时被视为“过剩”,许多人的内心深处认为残障人士不应存在。尽管现代社会逐渐推崇性别平等,但家庭中的照护责任多由女性承担,特别是照料脑瘫儿童的母亲,她们所承受的压力尤为沉重。据数据显示,大约七成的女性照护者身心状况令人担忧。

残障人士被忽视的个体完整性

长久以来,残障人士的情感需求常被忽视。他们往往被视为需要被照顾的对象,而非具有独立人格的个体。提及关注残障人士的需求与尊严时,我们往往基于一种较为优越的立场。在与残障人士接触时,我们常以给予帮助的姿态出现,而非将他们视为平等的交流伙伴。

举例来说,在社会公益活动中,不少人在援助脑瘫患者或其他残疾人群时,常常持有一种自上而下的观念。这种看似善意的态度,实则加剧了双方的不平等。实际上,残疾人士是人类多样性的自然构成,他们理应享有与常人相同的完整个体权利。

脑瘫群体的平等权利诉求

残障人士享有基本人权。他们构成人类多样性的一部分,理应获得与普通大众相等的权利。这包括出行自由、选择自由、接受服务的权利、融入社区的权利以及获得工作机会的权利等。在欧洲部分国家,相关法律已明确规定保障残障人士在这些领域的平等权利。此外,某些地区还专门为残障人士设立了工作岗位和无障碍出行设施。

然而,在实际情况中,脑瘫人士的相关权益常未得到充分保障。以我国部分城市为例,尽管公共设施建设正逐步满足残障人士的需求,但在就业等具体操作层面,脑瘫人士依然遭遇不少歧视,能够成功就业的人数比例相当低。

看似平等的不平等对待示例

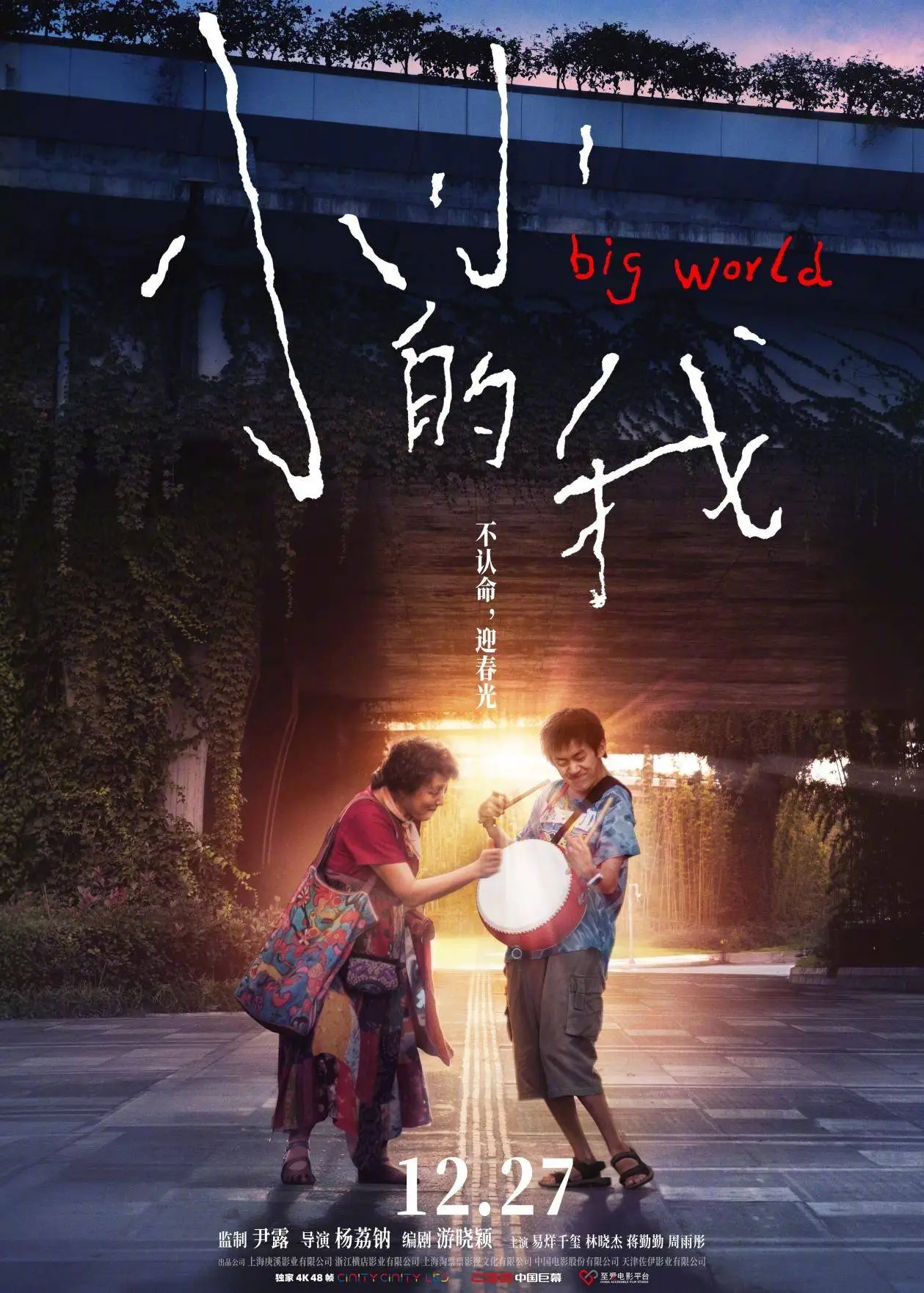

雅雅与刘春和的案例,象征性地揭示了健康社会中平等待遇与实际平等之间的显著差距。雅雅拥有拒绝刘春和的自由,然而她进入刘春和生活的途径却是一种由强对弱的征服。尽管看似出于善意,实则体现了不平等。此类现象在日常生活中并非少数,众多强弱互动背后,往往隐藏着深刻的不平等关系模式。

脑瘫群体面临的身心挑战

从情感层面来看,脑瘫患者常遭遇行动、言语和认知等多方面的挑战。在日常生活里,他们在基本生活技能、人际交往和情感成长等方面遭受显著限制。根据康复机构提供的数据,超过六成的脑瘫患者存在不同程度的社交困难,这使他们难以融入常规的社交环境。

这一群体由于社会观念的局限和个体障碍,心理问题相当严重,自卑和抑郁等情绪普遍存在。这些问题不仅降低了他们的生活质量,还阻碍了他们实现自身价值和梦想的能力。

重新审视照顾者的需求

在关注脑瘫患者的同时,我们亦不应忽略负责照料他们的女性群体。她们肩负着主要的育儿责任,面对脑瘫儿童,她们需要投入更多的耐心、时间和资源。若社会持续以“理想母亲”的形象来苛求她们,无疑会对她们的身心健康带来巨大冲击。在我国部分脑瘫儿童密集的地区,已有不少母亲因照料压力过大而患上严重心理疾病的实例。

我们需要重新审视这些女性的需求和愿景,向她们提供更加适宜的支持与理解。此举旨在提升脑瘫人士的照护水平。同时,这也警示社会,在关注残障人士时,不仅要关注其直接需求,还应洞察其背后相关群体的需求。

您认为,社会在何种途径下能更迅速、更有效地实现脑瘫人士的真正平等?欢迎在评论区留下您的见解。同时,期待您的点赞与转发,以促进更多人对这一关键议题的关注。