刘既漂这一名字或许鲜为人知,然而,他在20世纪初的中国设计、建筑以及策展等领域展现出创新性的影响力。这位人物是值得深入研究的重要宝藏,同时也常常被艺术史研究忽视,成为了一个易被忽略的亮点。

留学背景起始

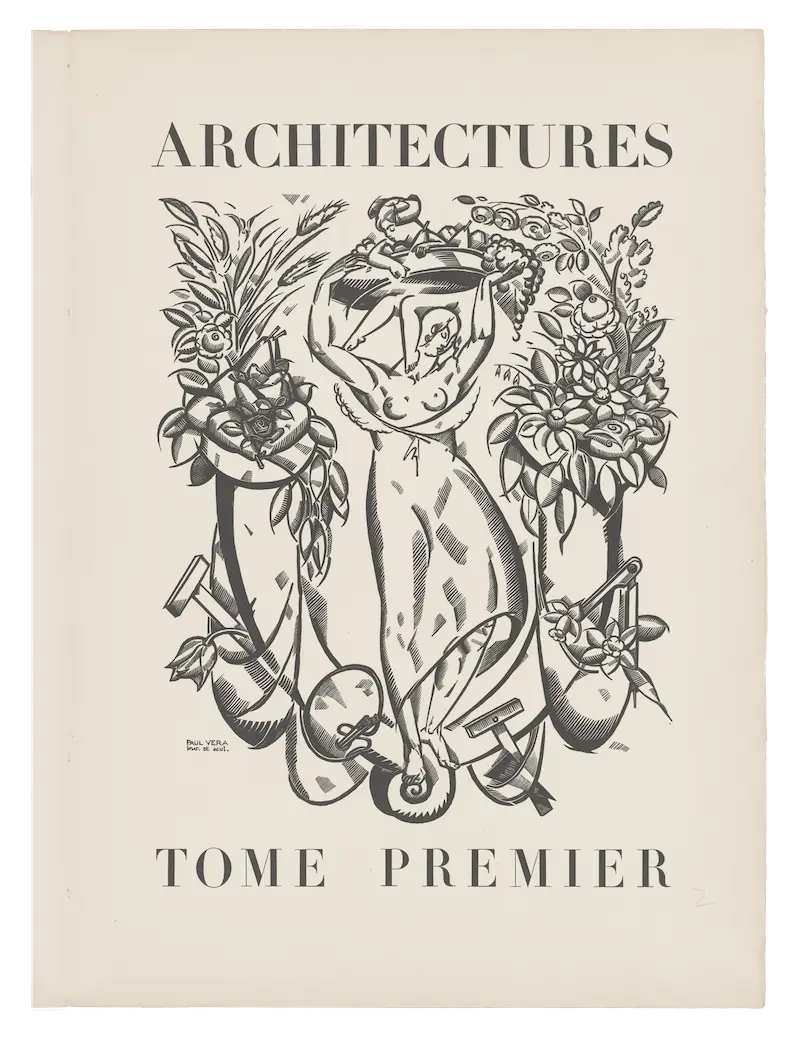

刘既漂,生于1901年,于1921年开始了他的法国留学之旅。当时,一战结束后的中国,众多留学生涌向法国巴黎,尤其是巴黎高美,他们追求的是一种将绘画、雕塑、装饰艺术和建筑融为一体的“美术”体系。这一经历为刘既漂日后回国担任多角色打下了坚实的艺术基础。在法国学习期间,他不断汲取西方艺术营养,与同期留法学子共同探索艺术之路。

刘既漂深受法国巴黎国立高等美术学院为核心的美术教育体系影响,这一影响不仅重塑了他的艺术理念,而且在他归国后的一系列艺术活动与贡献中发挥了至关重要的促进作用。

早期学会创办

1924年对刘既漂而言,具有非凡意义。该年度,他投身于多个艺术团体的创建工作。在参与“霍普斯会”的创立之际,他还成功创办了首个海外设计艺术学会——“美术工学社”。这两个组织的建立,彰显了刘既漂在整合艺术资源、促进艺术多样化发展方面的积极立场。

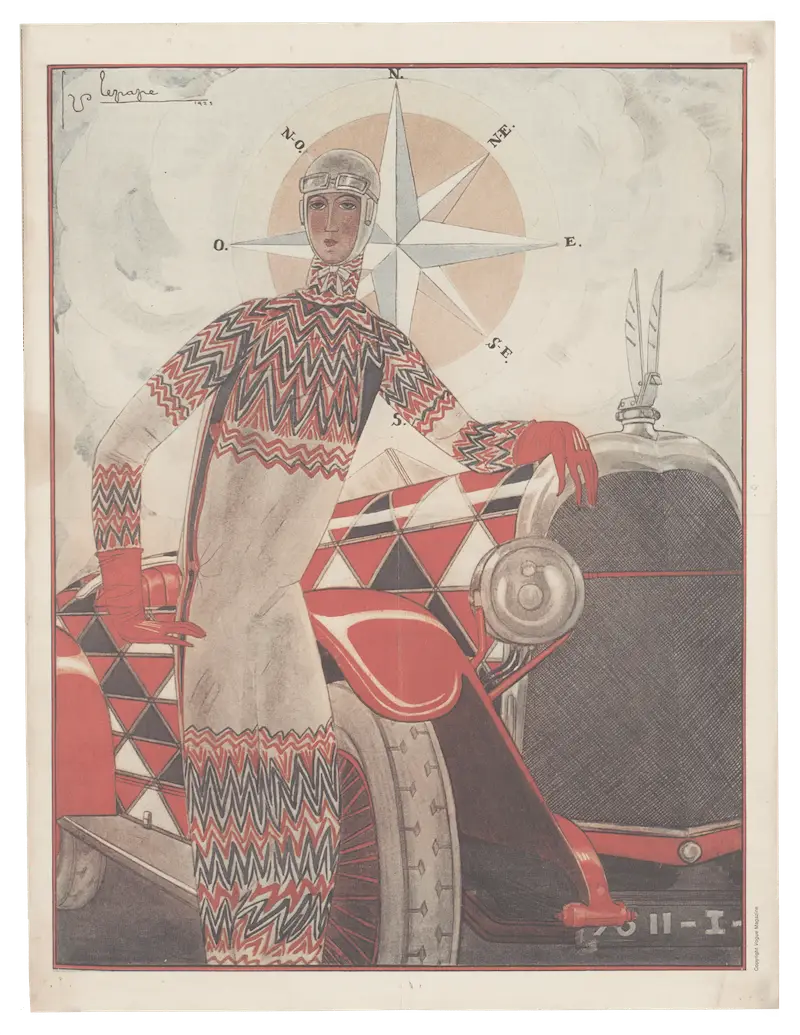

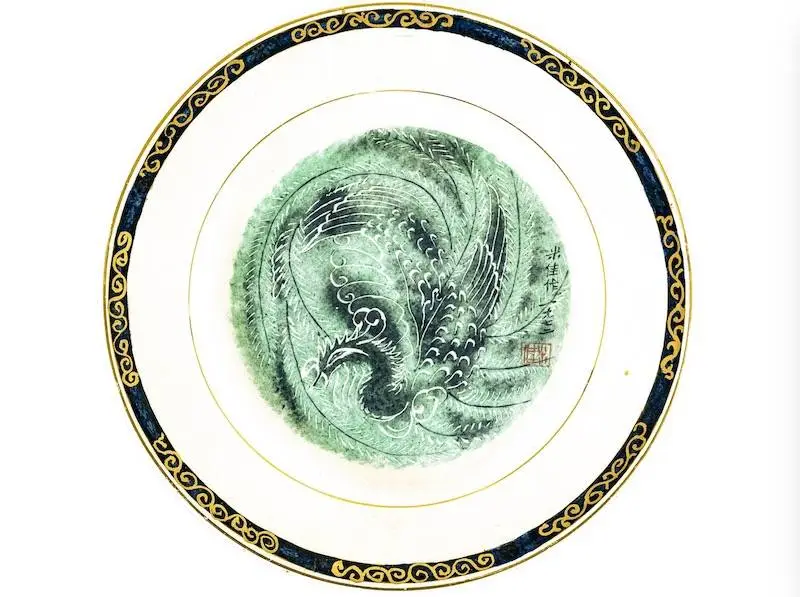

1924年,斯特拉斯堡举办的中国美术展上,他作为组织者之一,展现了出色的组织能力。他不仅设计了展览海报,还编撰了图录。从这些作品中,可见他在设计领域的成就显著。这些展品充分体现了他将绘画与设计相结合,融合东方美学与法国现代艺术的技巧,促进了纯艺术融入日常生活。

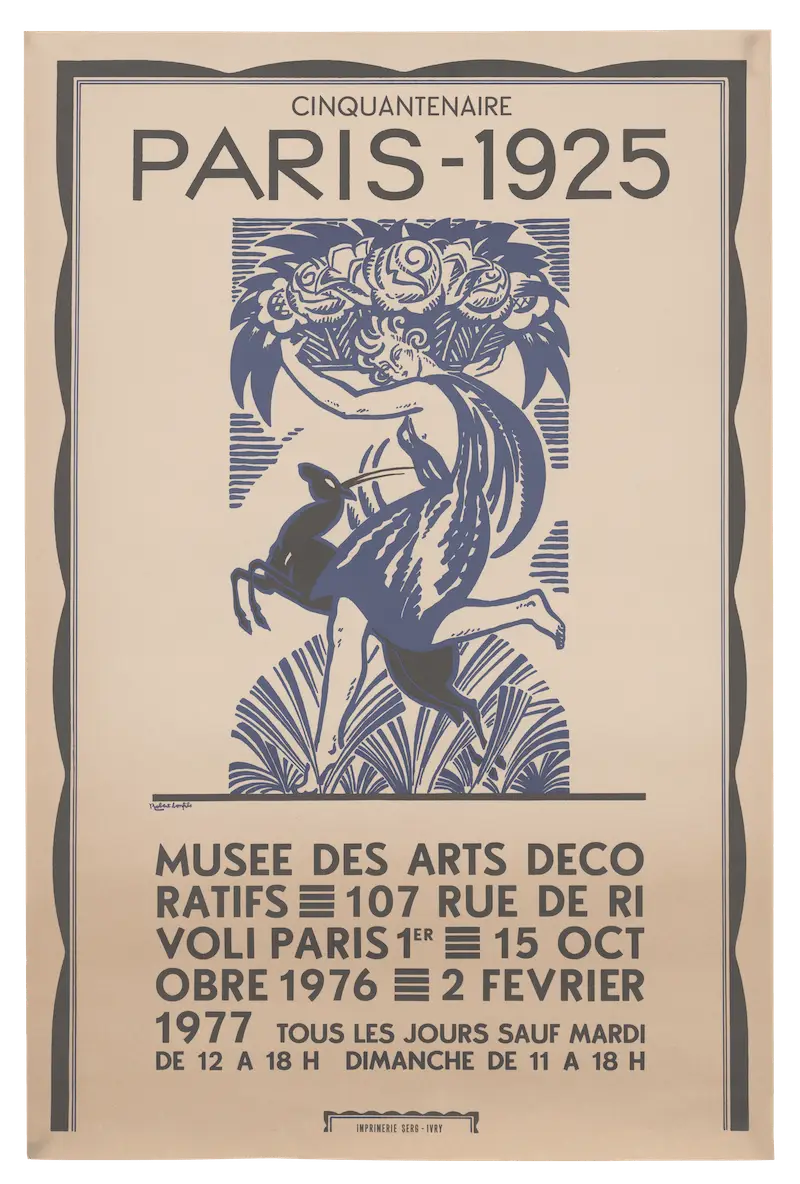

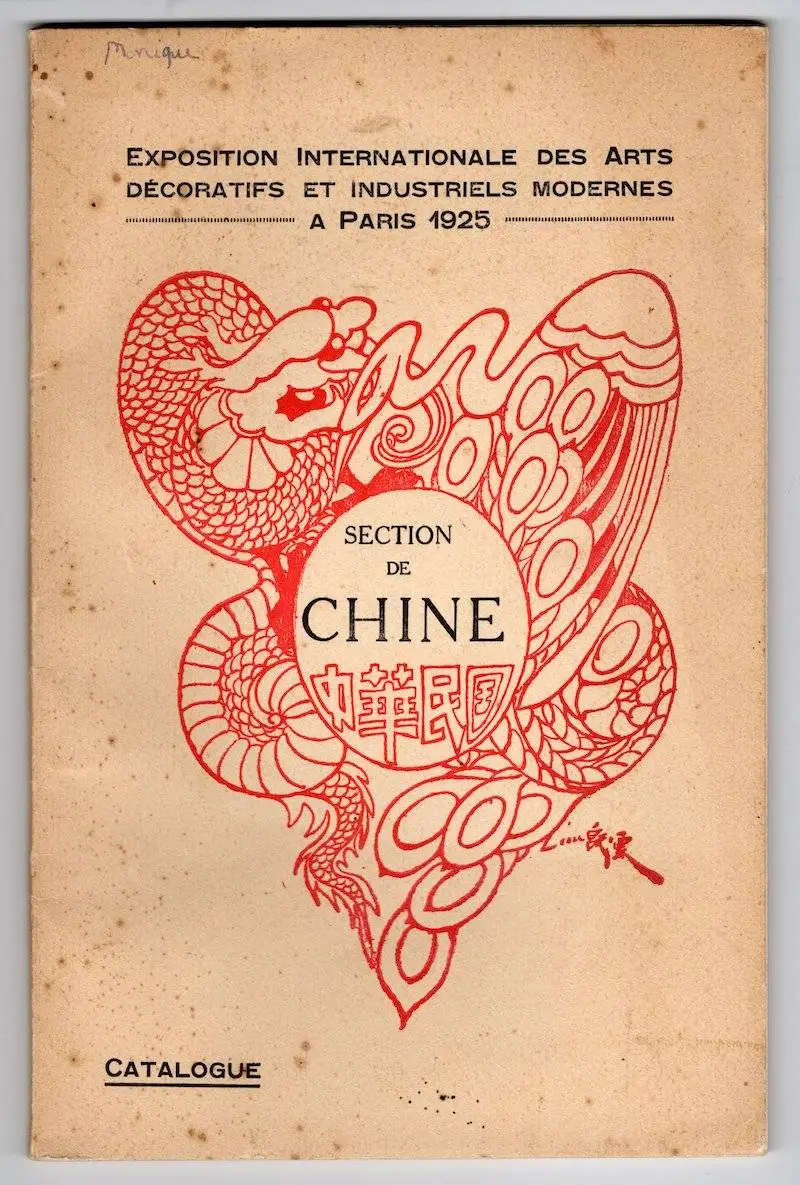

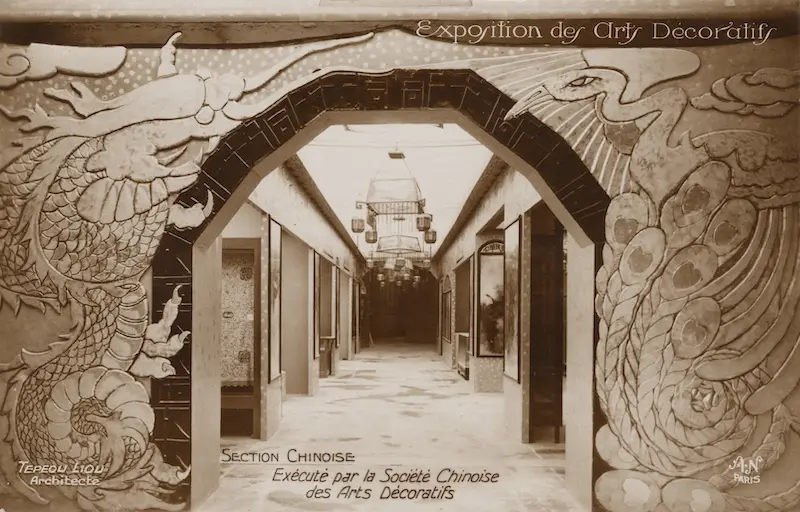

巴黎世博会中国馆总设计师

1925年,刘既漂在国际艺术界初露锋芒。彼时,他在巴黎装饰艺术与现代工业博览会上担纲中国馆的总设计师。他选取了“龙凤朝阳”这一传统图案,巧妙融入现代几何造型语言。他所设计的馆门、手册封面及玻璃艺术品,均彰显了他独到的设计理念。

他的作品揭示了其艺术角色经历了显著转变,自此全面由绘画领域转向了设计领域。他所创作的中国馆展览手册已成为关键的艺术文献,并被妥善保存在刘既漂家族的档案馆中。

西湖博览会总设计师

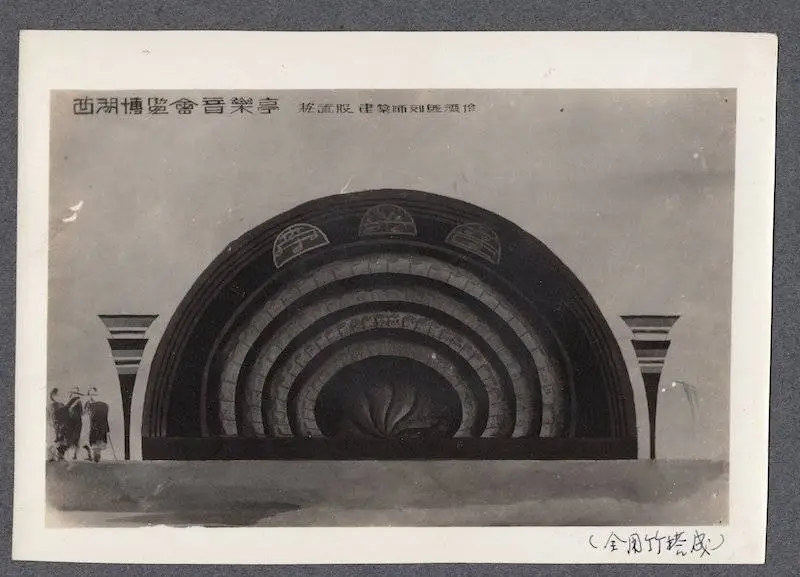

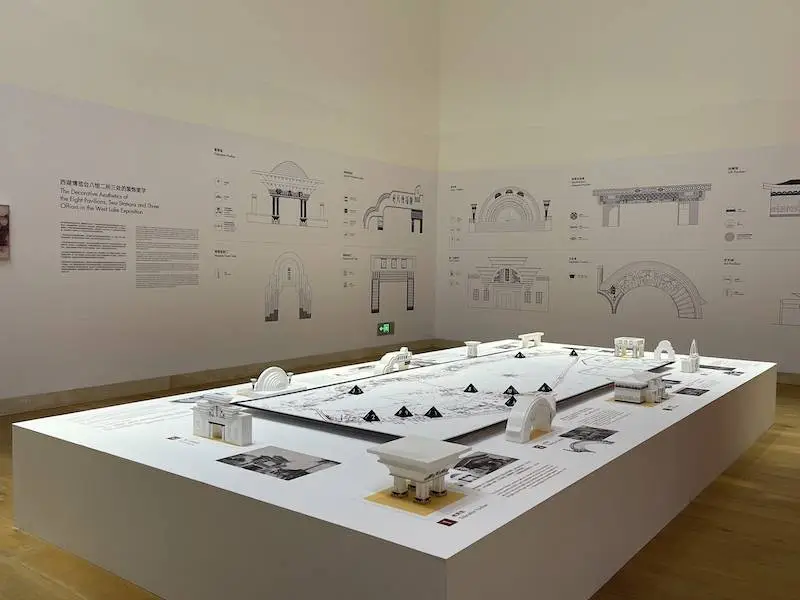

1929年,若提及为西湖博览会赋予生命力的人物,刘既漂无疑是其中之一。作为此次博览会的首席设计师,他精心绘制了众多设计方案,包括西湖博览会音乐亭的草图等,这些珍贵资料现已被收藏于刘既漂家族的档案馆中。当时在杭州,西湖博览会吸引了众多目光的聚焦。

他将设计理念贯穿于各个细节,在该近现代中国规模最大的博览会中,其设计使展览呈现出非凡的吸引力。这一成就使他成为该领域无可争议的开拓者。

国立艺术院的贡献

1928年,他成为国立艺术院创建者之一,并担任图案系主任。在国立艺术院,他开展了设计教育的早期实验,实现了设计与社会美化的融合。他在图案设计及美术建筑领域的贡献,对国立艺术院的发展产生了深远影响。

他设计的《在黑暗中》封面,呈现了其独特的平面设计风格,该作品目前被中国国际设计博物馆文献中心所收藏。

艺术理念探讨

刘既漂的艺术实践体现了对“中西融合”艺术理念的坚定追求。这一理念贯穿于他的各类艺术创作之中。他在作品中巧妙地将中国传统文化元素与西方现代设计语言相结合。

他的多项目创作充分展现了其艺术理念,这一特点在早期海外展览的作品中尤为明显。同样,在回国后,无论是参与西湖博览会还是国立艺术院的设计与教育工作,也都体现了这一理念。

在中国艺术领域,刘既漂等艺术开拓者虽看似孤立,实则体现了时代变革中对新艺术道路的积极探索。他的事迹尚未广为人知,是否觉得有必要让更多人认识到这类先驱者的贡献?