近期,西安市考古领域取得新进展,出土的文物蕴含深厚的历史文化意义,备受关注。在利君制药厂唐代墓地,发掘的遗物宛如解锁之钥,预示着唐代历史研究新宝藏的发掘即将展开。

唐代墓地的位置与发掘过程

西安利君制药厂的唐代墓地设于莲湖区土门街道办区域内。2023年11月至2024年12月,考古工作者在此区域,紧邻宁合世嘉小区的地点,展开了考古挖掘工作。该区域出土了超过百座唐代中小型墓葬,出土文物数量累计超过4000件(套)。这一规模庞大的考古成果,对于探究当地唐代时期的人文及社会状况至关重要。在快速发展的现代都市中,发现古代墓葬并出土大量文物,无疑丰富了现代人对于古人生活方式的了解。

此次考古工作历时一年多,过程艰辛。在这漫长的挖掘过程中,考古人员经过细致的作业,成功使长期埋藏的文物重现人间。这一过程充分表明,考古不仅是一项体力劳动,更是一项需要极大耐心和细致入微的工作,只有如此,才能在复杂的土层中探寻到历史的印记。

唐墓的墓葬类型与纪年

这些唐代墓葬以小型为主。其中,10座墓葬有确切的年代记录。这些年代明确的墓葬对于判定墓地性质至关重要。通过这些墓志,我们了解到,这片区域作为长安城西郊的公共墓地,供中低级官员和平民使用,历史至少长达231年,时间范围从贞观十四年(640年)至咸通十二年(871年)。墓中安葬了各类人士,包括武将、刺史、僧侣、宦官家属以及平民。他们生前多居住于西市周边的多个坊区。不同社会阶层在此墓地共同安息,反映了当时当地社会结构和墓葬习俗的交织。

从当代视角审视,古代墓葬展现出众多社会阶层的交织现象,这一特征与现代社会存在一定差异。这亦表明,在古代,墓葬的布置不仅体现了阶级差异,还展现了地域间的融合,这些现象共同映射出当时社会的包容性以及资源分配的现状。

出土文物以陶器为主及其种类

出土文物中,陶器所占比例高达69%。这些陶器主要分为两大类:器皿和陶俑。器皿类包括塔式罐、深腹罐等。如此之多的陶器出土,可能反映出当时陶器制作技术的先进和其在日常生活中的普遍应用。根据现代考古学的分析,出土陶器的数量与种类能够揭示出当时的陶艺制造水平以及当地居民的生活习俗。

除了陶器,多种文物亦被发现,其中包括各式瓷器,如罐、碗、盒、盖、唾盂等。这些瓷器的丰富种类或许揭示了当时针对不同用途的瓷器制造技术已具备一定规模。

出土的金器铜器及其他类文物

出土文物中包括金钗和耳坠等金器,以及铜镜、铜盆、铜钵、铜扣饰等铜器。此外,还有铅俑、铅饰、玉握、石墓志、石尺、骨梳、贝壳等。这些文物材质各异,功能多样。金器和铜器的出现,展现了当时金属工艺在不同材料上的精湛技艺。例如,金钗和铜镜的制造工艺复杂程度,可能反映了金银铜器制作技术的先进程度。

出土的众多文物各具特色,犹如拼图中的碎片,每一件文物的发现都使得古代生活的画面逐渐变得更为完整。

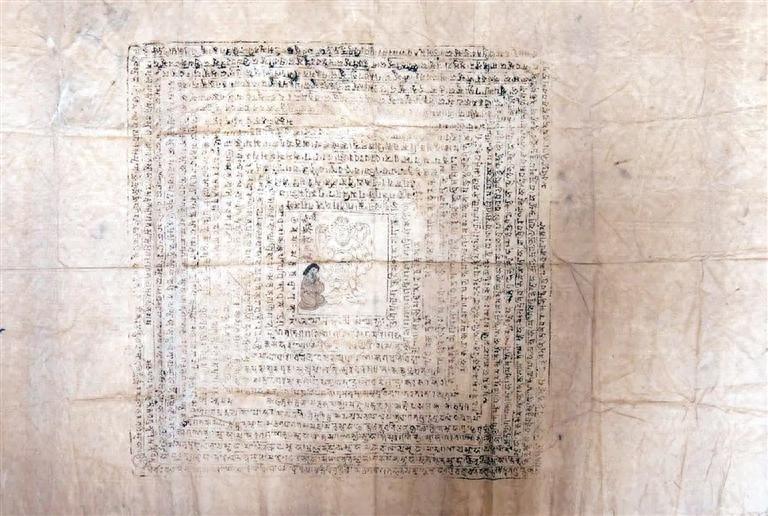

纸质陀罗尼经咒特征及意义

在发掘现场,发现了两件纸质“陀罗尼经咒”。这些经咒呈正方形,中心位置描绘了人物形象。在中心方框中,既有手绘也有手书的内容,四周则以墨线勾勒轮廓,框内则是一幅以墨线描绘的人物画像。画中人物两位,右侧为一六臂金刚形象,左侧女子风格与盛唐时期相契合。咒文以“回”字形排列,印文清晰。专家分析认为,此经咒对于研究唐代佛教传播及雕版印刷的时期具有重要意义。结合其他出土文物,可推断其出自唐玄宗时期,这也再次证明了古物与历史文化之间的紧密关联。

出土的每一件文物均能作为开启历史之门的关键,尤其是这一纸质经咒,它在微观层面揭示了绘画风格和人物形象的奥秘,而在宏观上,则对宗教传播和印刷技术的演变具有深远的研究价值。

未成年人墓葬及石刻度尺的价值

本次考古出土的100多座未成年人的竖穴土坑墓均采用瓦棺葬制,这一发现为唐代未成年人墓地分布的研究提供了实际依据。同时,出土的石刻度尺对于研究唐代的度量衡标准具有重要意义。通过对未成年人墓葬的挖掘与探究,可以丰富唐代少年群体葬俗的研究资料。作为度量衡的实物证据,石刻度尺为当代人提供了直接了解唐代相关标准的珍贵信息。

古时的少年墓葬风俗以及度量衡规范,在当今时代显得格外遥远和神秘。然而,这些新近的发现,使得这些古老的元素得以呈现在世人眼前。

最新考古成果揭示了众多关键信息,人们普遍关注这些出土遗物将如何塑造对唐代历史文化的未来研究方向。我们期待着大家积极在文末点赞并分享个人见解。