贵阳,一座充满魅力的城市,其历史底蕴深厚。特别是贵阳的“九门”,其演变历程宛如一部生动的史册,记录了城市的成长历程。这些变迁既是许多贵阳人的共同记忆,也是他们心中的痛点和骄傲。

贵阳城墙的早期发展

宋代初期,贵阳便建起了最初的土筑城池。这城墙虽简陋,却标志着城市防御的开端。进入元朝,贵阳更名为顺元城,城墙依旧为土制,规模不大,仅设有四座城门。然而,到了元朝末期,由于种种原因,顺元城遭受严重破坏。当时,贵阳城墙正处于初创与动荡的快速发展阶段。在元朝时期,这座仅有四座城门的小城主要承担军事防御任务,贵阳本身尚未经历大规模的发展,人口数量也相对较少。至元朝末年,遗址残破不堪,为明朝后期的重修和扩建奠定了基础。

贵阳城墙在明清时期经历了显著的发展。明洪武十五年,贵阳城实现了关键性的扩建工程。扩建工程是在顺元城原有基础上进行的,将原有的土石墙替换为石墙,城区向北扩展至喷水池一带。扩建使得城墙规模显著扩大,周长达到九里,城门数量也从四个增至五个,从而奠定了贵阳内城的基本格局。此外,新增的城门均赋予特定名称,反映了当时的社会政治文化倾向。

明朝城门的命名意义

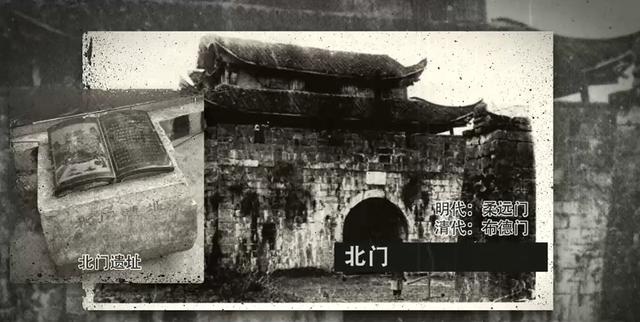

明朝时期的城门命名蕴含着丰富的象征意义。“朝天门”得名于其通往京城,彰显了贵阳与京城之间的紧密联系。“德化门”寓意着德政教化,体现了当时官方对德治理念的重视。“武胜门”彰显了军事力量的强大,与当时的军事防御需求密切相关。“圣泉门”因通往圣泉观而命名,凸显了与休闲游乐场所的关联。“柔远门”则反映了统治者对怀柔远人策略的采用。这些城门名称具有鲜明的象征性,同时也是当时社会状况在建筑上的反映。贵阳城以这些城门为界,逐渐形成了城内布局,城墙上的垛口城楼既满足了防御需求,又保障了军民的用水安全。

外城的规划与修建

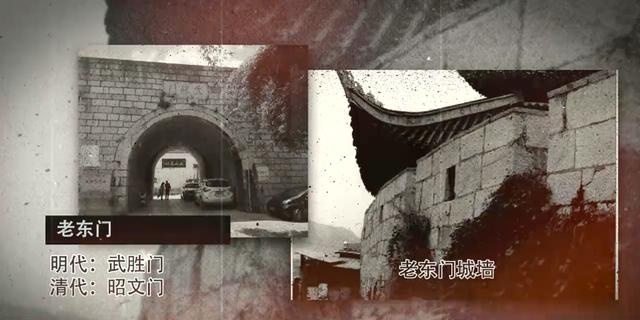

人口增加导致贵阳城市发展空间受限。在万历时期,城北区域居民及商人数量上升。贵州巡抚郭子章曾提出扩建外城之请,但未获准许。直至天启六年,政府才动工修建外城,增筑墙体超过六百丈。新建成四座城门,其中威清门得名于通往威清卫的道路,洪边门则指向洪边十二马头,新东门是对老东门的别称。外城的落成使得城区面积扩大一倍,城市布局发生显著变化。城墙配备了众多垛口和炮台,城内街道亦改为石板铺设,实现了内城与外城的连接。

清代城门的改名情况

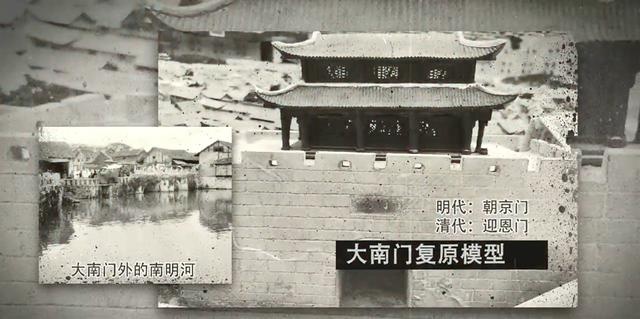

清代时期,城墙历经多次加高和修缮,同时持续向外延伸。在此过程中,老城五座城门更名。原本的“朝天门”、“德化门”、“武胜门”、“圣泉门”、“柔远门”依次更名为了“大南门”、“次南门”、“老东门”、“大西门”、“大北门”。这一更名不仅是对名称的简单更替,更深层地反映了时代的进步和文化变迁。相较于明朝,清朝对贵阳的治理与规划有所调整,城门名称的变更亦是城市形象重塑的体现。

城墙缺失的现状与往昔的对比

贵阳古城墙在明清时期显得坚固而雄伟,城门承载着城市的繁华与活力。那些城墙与城门宛如一座座宏伟的堡垒,守护着当地的居民。然而,时至今日,唯有文昌阁附近的老东门城垣尚存。昔日辉煌的景象如今只能借助想象来追忆,这种巨大的变迁不禁令人感慨万分。城墙见证了无数人的脚步,留下了岁月的印记,而今仅剩下一抹淡淡的痕迹,令人惋惜。然而,这也时刻提醒着我们,贵阳曾有的辉煌与伟大。

贵阳城发展变化的意义

贵阳城从最初的土筑城墙演变为后来的石砌城墙,城门数量也从最初的四座增至九座,这一扩建与更名过程体现了城市发展的不同阶段。这一系列变化,源于对城市防御、交通和文化等多方面的需求。这些发展变革使得贵阳的军事防御更为坚固,文化底蕴更加深厚,使其成为一座历史悠久的璀璨文化名城。它如同一位历经沧桑的老者,静静讲述着历史的变迁。这样的演变也使得现代贵阳人对过往的岁月充满了更多的敬意和向往。

读者朋友们,经过对贵阳“九门”历史变迁的认知,您对周围类似历史建筑的演变有何见解?我们期待您的留言讨论,并邀请您点赞及分享本篇文章。