城市交通系统中,地铁站出入口的设计对民众出行感受产生重要影响。广州11号线龙口西站A口,因其小巧的规模被网友戏称为“全球最小地铁口”。这一独特现象背后,蕴含着众多考量和丰富的故事。

地铁口之小令人惊叹

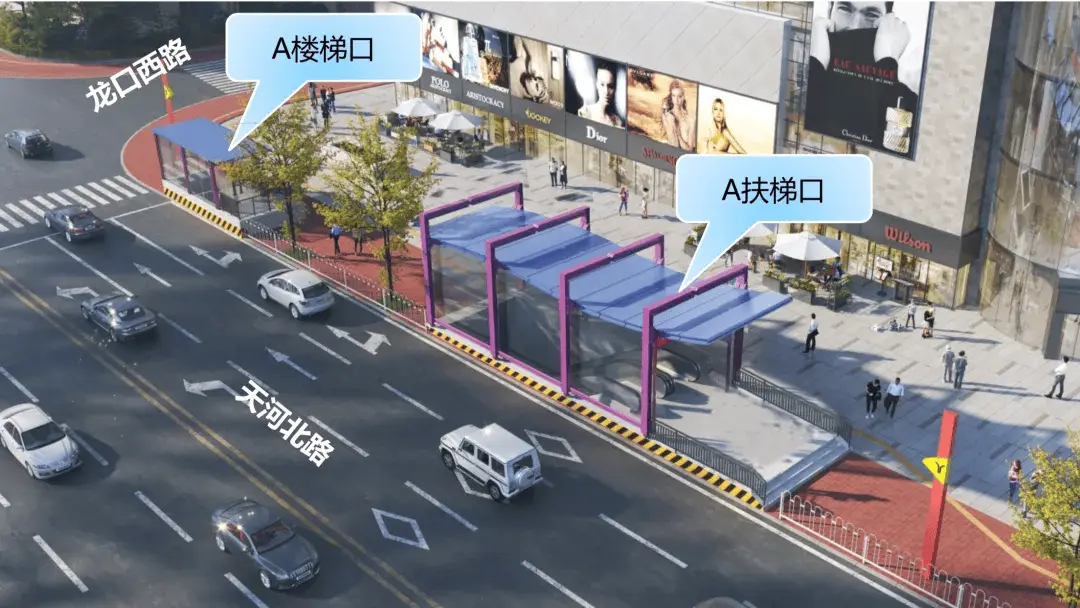

2024年12月31日午后期,广州日报新花城记者进行了现场调研。记者在地铁11号线龙口西站A口发现,该站设有两个入口,一个是地面扶梯,另一个是楼梯,两者相距大约十多米。测量数据显示,楼梯的宽度仅能容纳两名成年人并肩通过。在晚高峰时段,记者观察了十五分钟,发现大部分乘客更倾向于使用扶梯,而选择楼梯的乘客寥寥无几。这个小巧的地铁口引发了市民的极大关注。在城市交通设施中,这样的狭窄地铁口显得格外显眼,令人感到不可思议。

其他城市也面临着相似的境遇。徐先生指出,在香港、东京、伦敦、纽约等地的地铁系统内,他也观察到了类似的小型出入口,而不仅仅局限于广州。这一现象揭示了,这种设计选择是在城市地铁建设过程中,综合考虑各种因素后所采纳的一种折中方案。

地面与地下的差异

广州地铁11号线龙口西站A口地下区域配备了扶梯和楼梯。然而,地面部分则各自独立。据工作人员说明,龙口西站位于市中心繁华区域,周围地下室众多,市政道路和地下室空间狭窄,无法容纳两台扶梯和一台楼梯同时并行。即便A出入口进入市政道路红线区,地面部分仍需占用人行道,紧挨车行道,因此采取了分开设置。这种地上地下结构差异明显的地铁口设计,在其他城市也可能因类似建设限制而出现。

城市规划与地理环境现状限制了地铁出入口的适应能力,迫切需要改进优化策略。在市中心地带,土地资源稀缺,建筑密集,地铁建设遭遇空间布局的挑战。针对这一状况,采用地上与地下结合的创新设计,可能成为解决难题的新途径。

地铁规范的限制

《地铁设计防火标准》明确要求,若站台与站厅、站厅与地面间使用自动扶梯,则必须配备步行楼梯。此规定的设立旨在确保安全,以便在扶梯发生故障时,乘客能迅速使用楼梯。《地铁设计规范》亦对车站各部分的最小宽度进行了规定,特别是自动扶梯旁的楼梯,在特殊情况下,其最小宽度不得低于1.2米。龙口西站A口的人行道本就狭窄,位于马路与高层建筑之间。这些规范并非随意制定,其目的是确保地铁建设在安全与实用性方面满足既定标准。

为确保公众安全与出行便利,相关法规被制定。尽管如此,这些规定在地铁建设领域引发了新的挑战。在施工阶段,必须严格执行规范,并在空间有限的情况下进行科学规划。这一要求迫使建设者投入大量精力,进行细致的权衡与决策。

其他类似情况站点

龙口西站A口的设计并非独此一家,广州地铁11号线中的江泰路站和五凤站等站点同样采用了相似的设计方案。江泰路站E出入口因受地面土地、交通流量和地下功能布局的限制,选择了T形布局并延伸至地面,同时将公共区出入口的楼梯与设备区的安全出口楼梯相连接。五凤站的B、D出入口则因轻纺城人流量密集,为保障人行道空间,采取了分离式布局。这些站点的设计均是在特定条件下进行的特殊安排。

各站点面临的具体状况不尽相同,然而,它们均努力在有限的环境中寻求平衡,兼顾市民出行需求与城市发展的节奏。此类现象表明,这种设计并非随机产生,而是在城市需求日益多样化的背景下,该设计模式显现出其存在的必要性。

全球范围的普遍性

社交平台上“最小地铁口”话题引发关注,有网友分享了东京地铁筑地站的微型出入口图片。徐先生提到,众多国际大都市亦存在类似的小型地铁出入口。全球范围内,鉴于地铁建设面临土地资源紧缺、人口密集、地形复杂等挑战,这种精致小巧的地铁出入口设计已成为常见解决方案。

普遍性特征表明,众多城市正努力探索解决方案,以克服空间限制对地铁出入口建设造成的挑战。尽管各城市在地域文化和规划方面存在差异,但它们普遍采用了折衷的设计策略,并将自身特色融入其中,以保障市民出行便捷及城市的有序进步。

合理的存在价值

地铁口虽规模不大,甚至有时被网友戏谑,但其设计过程极为细致。首先,设计时必须保证地铁口建设不会侵占行车道,以避免对交通造成干扰;其次,还需防止因建设活动导致周边建筑搬迁。同时,设计还需满足市民出行便利、消防安全标准以及其他相关规范。这种设计巧妙地平衡了多方面需求,体现了其在城市交通系统中的关键地位。

这些微型地铁的出入口虽不具备壮观的外观和庞大的规模,却充分展现了建设者在解决地铁建设与民众日常生活、城市布局冲突中的努力与智慧。

您是否认为,该地铁站的设计理念适合推广至更多新的地铁建设项目?我们衷心期待您的宝贵反馈、热情点赞及广泛传播。