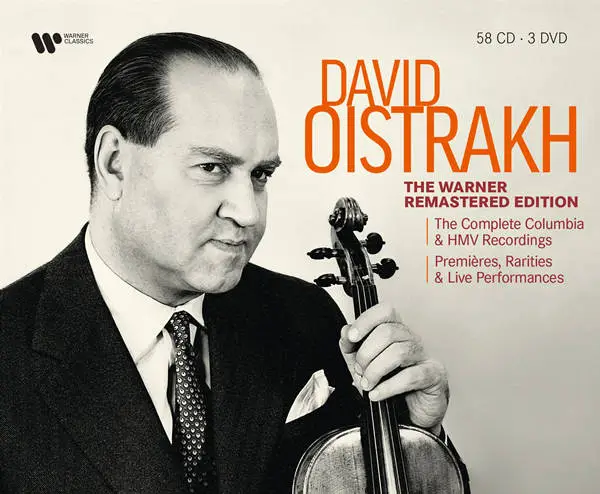

苏联音乐曾辉煌一时,众多音乐家如同夜空中闪耀的星辰。面对众多杰出大师,做出选择实属不易,如同在奥伊斯特拉赫等众多音乐家中作出抉择。奥伊斯特拉赫本人不仅拥有独特的音乐魅力,还面临着复杂的人际关系挑战。

演奏风格独特

奥伊斯特拉赫拉演奏小提琴的姿态显得十分自然,仿佛小提琴已成为他身体的一部分。1938年,他录制的柴可夫斯基小提琴协奏曲版本颇具特色,尽管音质略显粗糙,近似于砂纸录音。然而,他演绎出了前所未有的乐段,这或许受到了导师列奥波德·奥尔的影响。在演奏西贝柳斯协奏曲时,他更是展现了强烈的个性,这种风格令人难以忘怀。在众多作品的演绎中,奥伊斯特拉赫始终保持着独特的风格,用自己独到的见解诠释着各种音乐。

他在演奏中展现出一种抚慰人心的魅力。例如,在基里尔·康德拉辛的指挥下,他演绎的柴可夫斯基《忧郁小夜曲》中,奥伊斯特拉赫所表现出的真挚情感能够触动听众的心灵。这一点构成了他演奏风格的一大特色,即通过音乐与听众的情感产生共鸣。

艺术交往关系复杂

在苏联,奥伊斯特拉赫与众多音乐家建立了深厚的联系,其中不乏传奇色彩。他与普罗科菲耶夫不仅是棋友,外界甚至猜测他们关系非同寻常。然而,对于肖斯塔科维奇,奥伊斯特拉赫虽觉其不易接近,但仍对两位作曲家的作品保持忠诚演奏。这种错综复杂的艺术互动,正是当时苏联音乐界人际关系的缩影。

在录制米奇斯拉夫·魏恩伯格的作品过程中,他仅选取了奏鸣曲部分。至于具体原因,目前尚不明确。这一现象从侧面揭示了他在艺术选择上的独到之处和复杂性。每一项选择都映射出他与其他音乐家之间细腻而微妙的关系。

录制作品的考量

奥伊斯特拉赫的多部作品录制背后蕴含着不同的思考。其中,他对柴可夫斯基小提琴协奏曲的演绎版本别具一格。这种独特的录音或许与他的音乐探索精神有关。当时,演奏环境处于克里姆林宫秩序较为混乱的时期,而他在这样的环境中创作出了一小时之久的卓越音乐。

在选择伴奏合作伙伴时需注意细节。例如,与诸如安德烈·克鲁伊滕斯等EMI旗下指挥家的合作尤为重要。克鲁伊滕斯在录音棚内享有明星级演奏家的声誉。这些合作及其录制考量共同彰显了他在音乐传播领域的影响力。

音乐作品中的合作

奥伊斯特拉赫在合作演出中展现了卓越的技艺。在塞萨尔·弗兰克的奏鸣曲中,他使钢琴家德米特里·扬波斯基的演奏几乎与他自己相媲美。这种在合作中相互促进的现象实属罕见。

1958年,在伦敦的这次合作堪称大师级的交流,奥博林与大提琴家斯维亚托斯拉夫·克努舍维茨基共同参与,英国爱乐乐团提供伴奏,并由马尔科姆·萨金特执棒。此次合作成为音乐家们协同的典范,每位演奏者均充分发挥了自己的特长,共同呈现了一场无懈可击的音乐盛宴。

对比不同风格

普罗科菲耶夫的两部小提琴协奏曲中,其风格与普罗科菲耶夫本人的风格形成鲜明对照。正如鲍特维尼克所言,普罗科菲耶夫代表了革命前冒险主义的精神,而奥伊斯特拉赫则展现出更为稳健与周全的演奏态度。通过这种对比,奥伊斯特拉赫独特的演奏风格得以凸显。他在不同作曲家的作品中展现出的风格转变,亦反映了他对音乐的不同理解和诠释。

音乐遗产和启示

奥伊斯特拉赫的唱片记录了他的音乐生涯。每一场演出都成为了音乐宝库的一部分。他的音乐意图虽多,但均实现了永恒。众多音乐家对其演奏推崇备至。他对后世的启迪持续存在。他的音乐教导后来者如何解读与演绎,如何在音乐表达中彰显个人特色。

奥伊斯特拉赫的音乐作品已深入人心,聆听完毕后,或许读者们会深思:在众多音乐流派与艺术家涌现的当下,是否像奥伊斯特拉赫这样个性鲜明且艺术成就卓越的音乐家正逐渐减少?期待各位点赞并转发本篇文章,如有所感,欢迎积极留言交流。