2024年,锡林郭勒草原国家级自然保护区完成了第三次全面科学考察。此次考察对草原生态保护具有极其重要的价值。考察结果揭示了保护区内生物多样性的当前状况,并为未来的生态保护工作提供了指导。

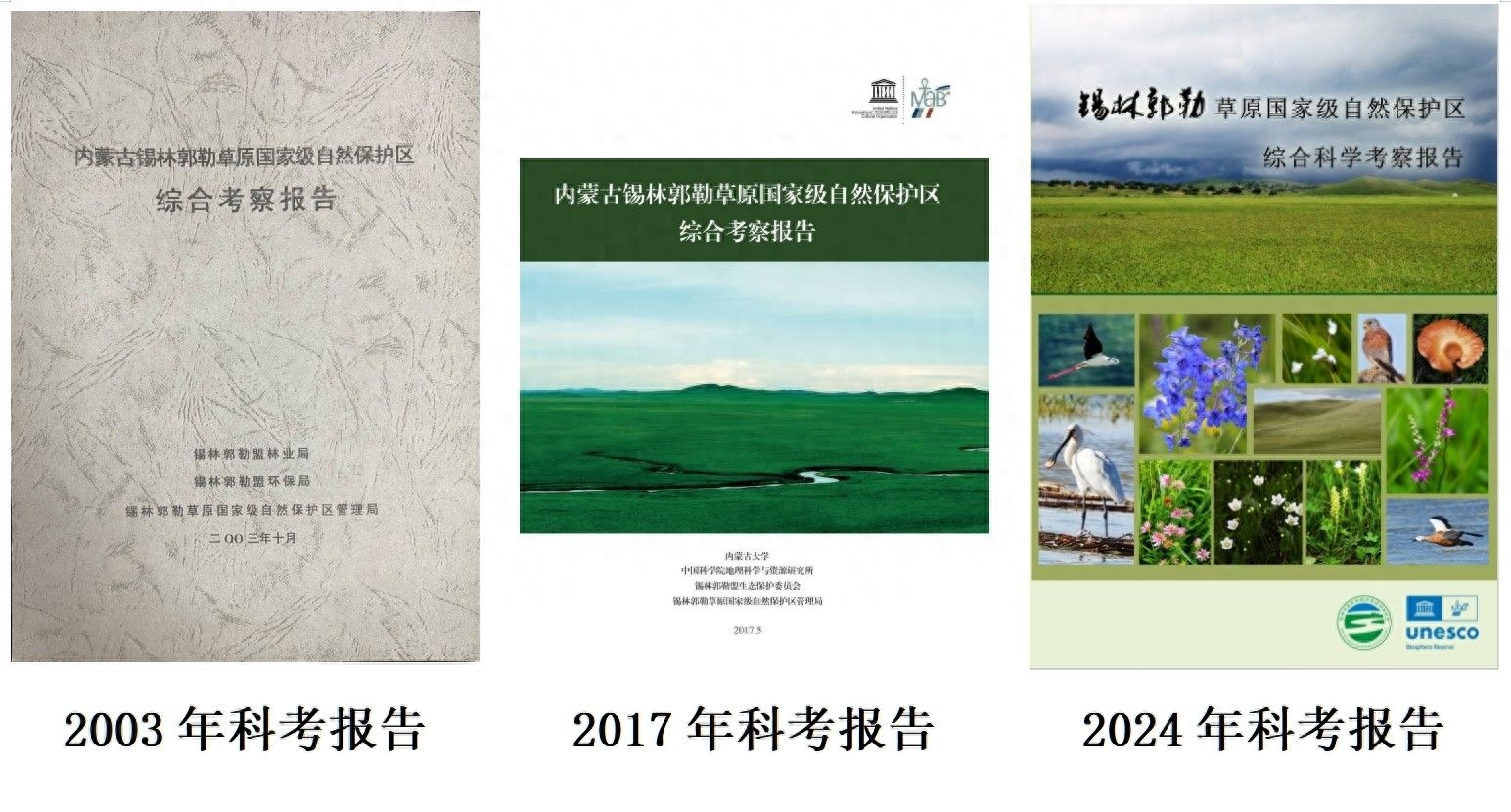

科考历程回顾

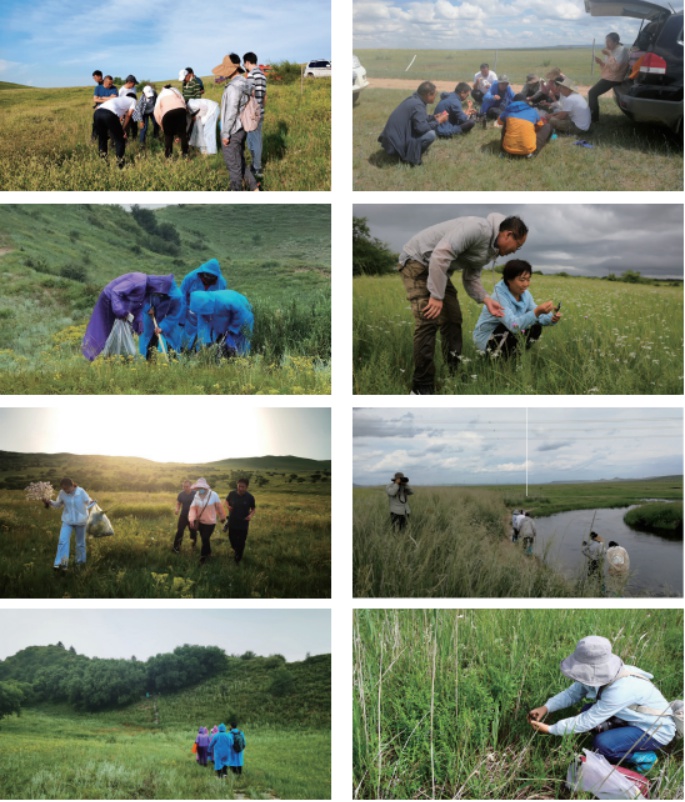

自2021年7月,科考队伍踏上征程。国家林业和草原局产业发展规划院负责此次考察,内蒙古师范大学等众多单位专家共同参与。考察人员经过两年多的野外调研,不畏严寒酷暑,在保护区内风餐露宿。随后,他们又花费一年多时间整理数据。这些努力为深入了解保护区生态系统状况打下了坚实基础。研究团队聚焦草原生态系统的关键问题,如生态系统健康等,进行了深入研究。

该过程并非毫无波折。在野外,恶劣天气等不确定因素可能干扰调查进度,设备在复杂环境中也可能偶尔出现故障。尽管如此,科研团队依然努力克服困难,不断推进研究工作。

科考成果之人与动物

数据表明,国家重点保护的野生动物种类丰富。其中,Ⅰ级重点保护动物有11种,比2017年调查的多了5种,这一增长反映了保护区生态保护的成效。Ⅱ级重点保护动物有34种。这些数据的更新由科考团队细致统计得出,保护区内的优良生态环境对众多野生动物的保护起到了积极作用。

众多工作人员在科考成果的取得中默默奉献。他们在保护区辽阔的土地上细致地寻找动物活动的迹象。同时,他们运用科学手段对栖息地内的动物数量进行精确统计。这些成果汇聚了他们的辛勤与智慧。

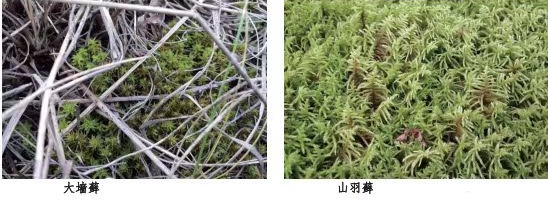

科考成果之植物菌类

保护区内的高等植物种类丰富,涵盖了116个科、386个属、共计856种。其中,有2种被列为国家重点保护的野生植物。大型真菌的数据经历了显著变化,种类从原先的13科13属47种增加至22科43属120种,新增了9个科、30个属和73种,同时,还有1种真菌被纳入国家重点保护。此外,本次调查还补充了蕨类植物的资源数据,目前记录的蕨类植物有10科14属28种。

这些数据采集过程艰辛。在科学考察中,植物学家与菌类学者遍历草地的每一个角落,细致地鉴别植物品种。有些植物生长在极为偏远的环境,专家们即便面临艰难,也坚持徒步前往进行考察和识别。对于菌类的鉴定,专家们尤为慎重,力求避免任何遗漏或错误的判断。

科考成果之昆虫资源

本次科考补充了关于无脊椎动物昆虫的资源信息,涵盖12个目、122个科、527个种。这些数据有助于增加保护区的生物多样性。尽管昆虫体型微小,但它们在生态系统中发挥着关键作用。

昆虫资源数据的收集并非易事。昆虫种类丰富,分类调查工作需极为细致。科考人员需布设诱虫设备,对昆虫活动进行长期观察并记录,这一过程对耐心和细致度要求极高。

科考成果评估意义

此次科考具有深远影响。它旨在补充和优化基础资源数据,对保护区的生态、经济和社会价值进行全面评估。这些工作为保护区的高效保护与科学管理提供了详实、精确的资料和决策支持,同时,也为我国草原生态保护贡献了重要数据。

保护区的生态环境具有不可替代的重要性。科研成就为更有效地守护这片草原指明了道路。草原资源的合理利用和可持续发展,其经济价值有望显现。同时,环境改善对周边居民带来的社会效益也将逐渐显现。

保护区未来展望

保护区将依据本次科考的发现继续发展。在生物多样性监控领域,将实现更精确的动态追踪。生态保护和修复措施将更具针对性,以此提升工作效率。科研合作与交流将更加多样化,以吸纳更多前沿理念和科技。保护区还将促进社区共建共享,引导周边居民共同守护草原。在资源可持续利用方面,将探索更多科学且安全的途径。

这些举措旨在促进生态保护与区域经济社会的同步发展,旨在为我国其他地区的草原保护提供借鉴,有望将锡林郭勒国家级自然保护区打造为草原保护的典范,进而吸引更多人士关注草原保护事业。

您是否觉得该保护区的研究成果对我国草原生态保护具有显著推动作用?期待您在评论区分享您的观点。同时,请点赞并转发此篇文章,以吸引更多人的关注。