当前,数字司法借助先进技术引发了一系列变革。尽管如此,其进展并非毫无阻碍。数字司法领域存在的问题以及如何协调技术与人之间的平衡,已成为公众讨论的焦点议题。

数字司法的优势

数字司法依托平台、数据与算法,在多个司法领域展现出显著成效。比如,它运用技术手段促进了司法规则的表达、程序的运行以及正义的直观呈现。在提升司法效率方面,成效显著,如某些地区法院引入数字系统后,案件处理时间平均减少了20%,这一成果是数字司法的直接体现。此外,数字司法还能有效整合数据资源,系统自动对案件进行分类,从而加速了流程。

然而,这种做法并不适用于所有情形;以知识产权案件为例,其中涉及的权利归属问题往往复杂,难以仅凭算法得出结论。

数字技术的缺陷

建模算法作为数字技术的核心,虽具优势,但也存在不足。特别是在处理家庭纠纷案件时,其表现出的灵活性不足。此类案件涉及人、财、物及情感的复杂交织,难以进行数据化处理。据现有信息,部分基层法院在运用算法辅助处理家庭纠纷案件时,成功率仅为30%。此外,随着大模型的兴起,算法偏见和“幻觉”问题日益突出,增加了计算错误的潜在风险。比如,某模拟算法在计算赔偿金额时,误差高达20%。

司法大模型的隐患

随着司法大模型日渐成熟并被广泛用于日常案件处理,随之而来的是一系列问题。这些问题可能削弱司法人员的思考能力,比如有法官在长期依赖司法大模型辅助后,其处理同类案件时的逻辑推理能力评分下降了10%。此外,机器在内容生成过程中所蕴含的价值观可能干扰司法人员,进而影响其独立性。以某法庭助手为例,其预判断可能对法官产生负面影响,导致判断出现偏差。

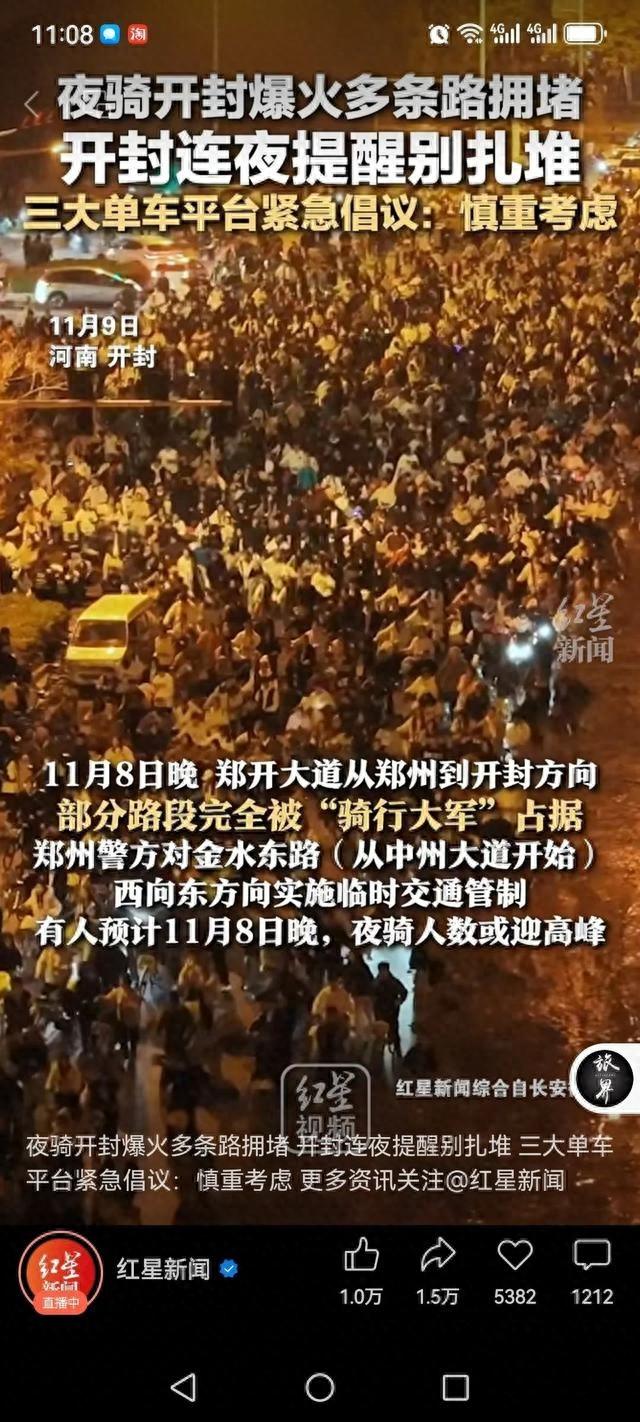

公众的司法信任考验

数字司法在多个领域遭遇公众对司法信任度的挑战。样本数据的准确性与质量、以及合规性等因素,均对公众信任度产生重要影响。若数据存在缺陷,例如某项统计数据遗漏了15%的特殊案件类型,将可能损害司法决策的公正性。算法的可靠性和可解释性一旦出现问题,公众对司法判决的信任度将难以维持。在网络公开庭审中,某些复杂算法产生的判决结果,常常引发公众的质疑。

影响司法人文关怀

数字的不当运用可能损害司法人员的核心地位及其独立裁决能力。在处理刑事案件时,过度的机器依赖可能导致忽视案件所涉及的独特人性因素。此外,这还可能使案件当事人失去人性化服务,如在执行判决时,机器的决策往往难以考虑到当事人的情感需求。比如,自动判决系统可能会产生缺乏人文关怀的判决结果。

寻求恰当的平衡

最高院文件发布显现了官方立场。司法工作者需在独立判断与AI辅助之间寻求平衡。上海部分法院已启动相关培训,旨在增强司法工作者在此平衡方面的技能。此举不仅是确保司法公正的必要条件,而且对于构建数字司法长期发展的人文法治基础具有深远意义。

广大读者,关于数字司法的发展,您如何看待如何更有效地维护司法的人文精神?期待您的热情参与,发表评论,给予点赞,并广为传播。