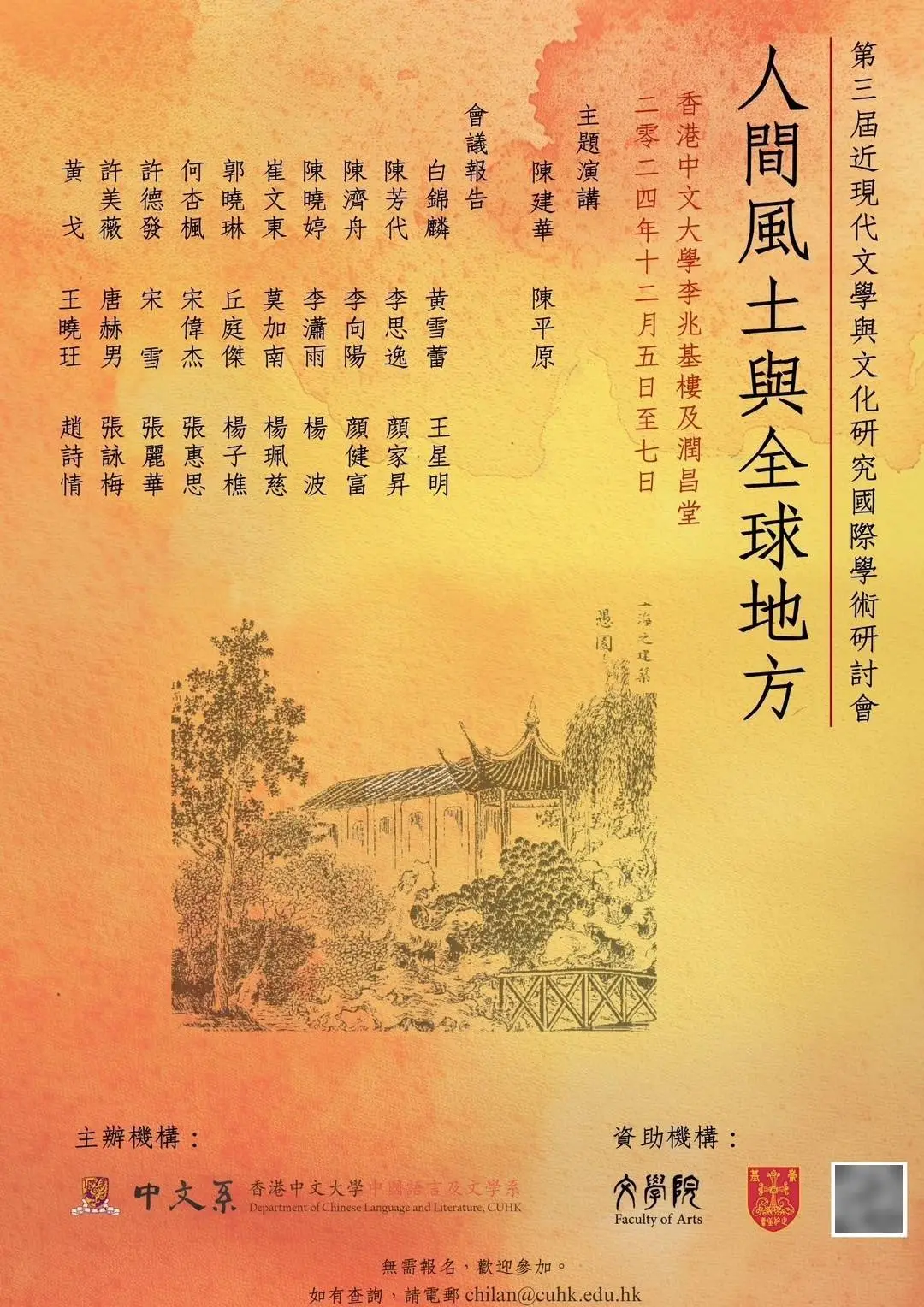

近期,一场规模宏大的学术盛会备受瞩目。来自各地学者呈现的丰富报告,如同学术宇宙中的耀眼星辰。例如,台岛清华大学的颜健富教授、河南大学的杨波教授以及马来亚大学的张惠思老师等,均带来了各自的创新成果。在这里,不同学术领域的思想碰撞与融合,无疑构成了一场知识的盛宴,值得大家深入研究和探讨。

台岛学者的报告主题

颜健富教授在台岛清华大学就《路径与根源:马德新的天方路线及其意义》这一主题发表了报告。报告集中探讨了某位人物的路线及其深层含义,从而推动了特定文化研究领域的深入。另一方面,台岛中山大学的莫加南教授以《土气如何表现在文字上:台静农早期的小说与“气化”书写》为题进行演讲。通过参与台岛学界的“气论”思潮讨论,他揭示了现代美学与文学想象中的潜在可能性,为台岛地区的文学研究带来了新的思考。

台岛学者近期的研究报告揭示了传统学术路径的挖掘深度,并对现代文学领域的关键概念进行了创新阐释。这些研究在深入分析特定人物与文学理论方面,其重要性不容忽视。

内地学者的报告话题

在内地,河南大学文学院的杨波教授发布了以《制造“东方俾士麦”:李鸿章出使日记的编订、传播与影响》为主题的学术成果。该研究聚焦于历史人物的日记内容,对于外交史人物形象的研究具有重要价值。同时,山东大学文学院的宋雪副研究员则关注了《学术的立场与抵抗的姿态——孤岛时期燕京大学的日本文史教育》,探讨了抗战时期特殊环境下的教育状况及其独特态度。

内地学者的研究成果广泛,内容涉及外交历史以及特殊时期的教育等多个方面,这体现了内地学术研究的丰富多样性,并为深入探究不同历史阶段的社会现象提供了可靠的数据和资料。

海外学者的报告亮点

张惠思教授在海外发表了《在“世界”之中:近现代知识青年的“在南洋”模式、意识形态与文学养成》一文,深入探讨了南洋地区青年的特殊成长路径。巴黎西岱大学的白锦麟教授则呈现了《大都市里的乡下人? 民国初年徐枕亚、吴双热以及徐天啸旅沪期间的多重身份认同与风土写作》的研究成果。其中,他对小说人物的情感与身份认同进行了细致分析。

这些报告由海外学者完成,探讨了不同地区和文化的特定研究内容。它们为跨文化和多地域的研究成果提供了展示,从而极大地丰富了本次学术交流的广度。

香港地区的学术活动

香港地区加入了此次学术活动。其中,由香港中文大学的彭丽君教授主持的“风物与地方”报告会,以及张历君教授的评议,展现了香港在推动区域学术交流方面的积极作用。在随后的“跨文化流动”报告中,香港中文大学的许晖林教授担任主持人,香港理工大学张宇教授进行评议。来自不同高校的学者共同参与,凸显了香港教育资源整合所激发的学术生机。

香港地区所公布的这些活动计划显现了香港高等教育机构在学术交流领域内的协调能力,并突显了其在推动知识交流方面的积极作用。

特色报告研究

香港中文大学的丘庭杰教授在其著作《吕澂美学材源考:以中日“民众艺术”为中心》中,为艺术资料的追溯研究贡献了独到见解。圣方济各大学的陈晓婷教授在《蹉跎异地的寂寞作家——论徐〈盲恋〉(1953)连载小说的叙事空间》一文中,集中探讨了小说内部的叙事空间。罗格斯大学的王星明教授在《再探乡愁之“源”:论沈从文的能源书写与情感结构》一文中,从新颖视角对沈从文的作品进行了深入分析。

这些特色研究报告在其各自的研究领域进行了深入挖掘,对诸多文学艺术议题产生了不同程度的促进作用。

文学作品的深度解读

张丽华教授,北京大学学者,在其著作《为记忆赋形:萧红〈呼兰河传〉的地志书写与记忆隐喻》中,对萧红作品进行了深入剖析。她从记忆书写的视角,对作品形式进行了重新审视。众多学者各自从不同立场对文学作品进行解读,使得这些经典文学作品在多元视角的审视下,焕发出新的生命力和思考方向。这种多元化的解读方式,有助于更全面地把握文学作品的深层内涵。

众多学者从不同地域提交的报告全面展示了学术领域的生机与多样性。请问您对哪篇报告的主题最为关注?期待各位点赞并转发此篇文章,同时欢迎在评论区分享您的观点。