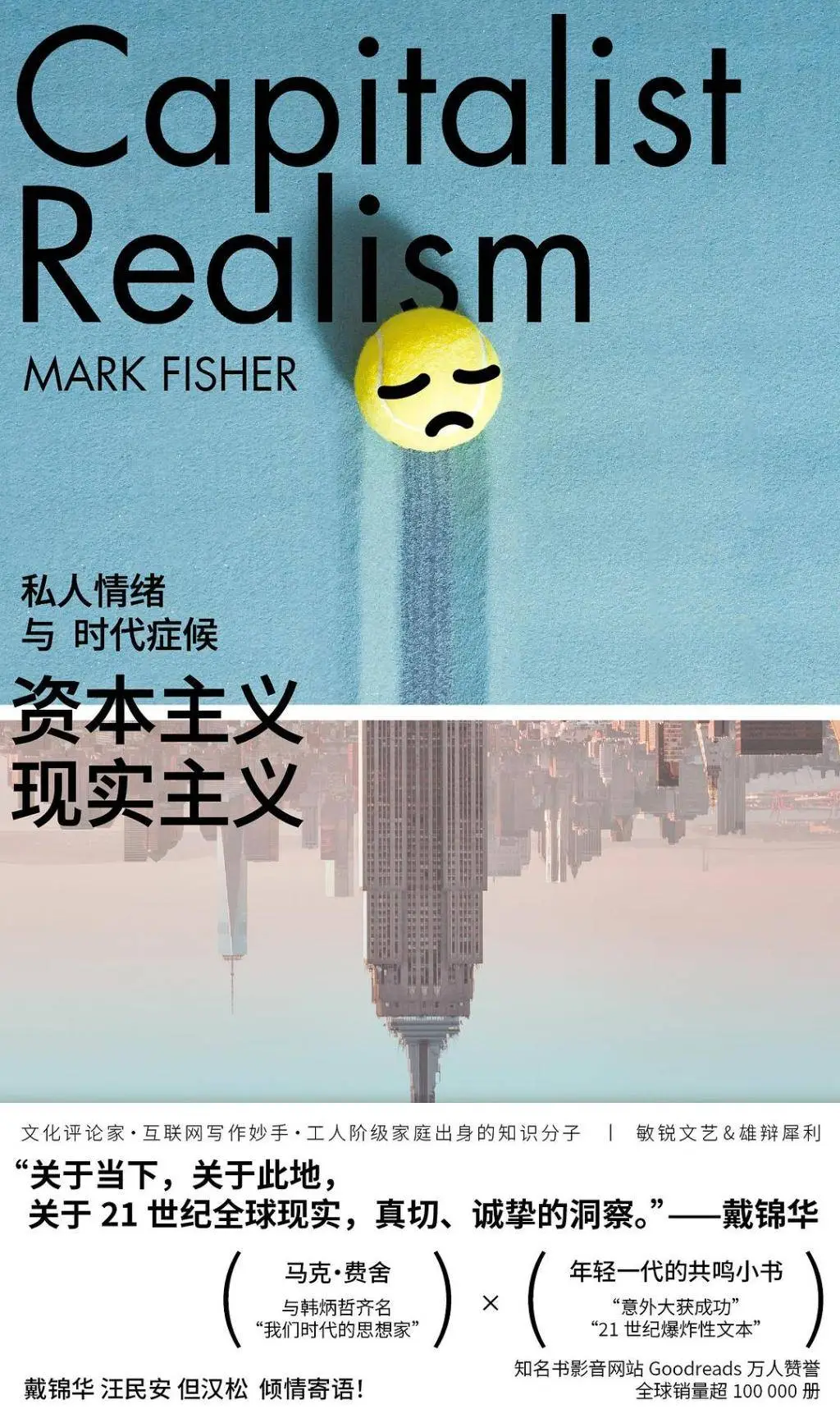

马克·费舍的著作《资本主义现实主义》在英国特定背景下诞生,却揭示了普遍存在的问题。其深刻见解引发了公众的广泛关注和热议。这部作品对当代资本主义社会的剖析值得深入研究和探讨。

资本主义父的超我危机

费舍在其观点中,通过《超级保姆》节目揭示了晚期资本主义中父亲角色的超我危机。在晚期资本主义阶段,市场与消费模式基于“无父家长制”。过去,严格的父亲形象或类似角色为享乐设定规则,而现在则是对享乐进行引导并持续满足。这种变化主要影响大众消费者,导致消费表现出重复性、寄生性和从众性等特点。例如,许多现代快消品牌利用消费心理,产品更新换代缺乏创新,仅是重复。此外,消费行为呈现出盲目跟风的现象,缺乏独立和理性。

观察这一转变,可见资本主义社会内在价值观已发生调整,不再依赖传统权威进行约束,转而采取看似自由的引导消费方式。广告投放普遍暗示消费者如何享受生活,自诩为消费的引领者。在广告的密集攻势下,消费者往往难以形成独立判断。

现代主义与后现代主义的斗争消失

费舍指出,第二种根本性的转变是现代主义与后现代主义的对立逐渐消弭。詹姆逊所描绘的两者之间的冲突已不再显现。在资本主义现实主义语境中,现代主义被视为一场彻底的败局。因此,资本主义社会不再将对抗现代主义作为主要目标,转而转向关注人们理想中的生活方式。曾经推崇突破传统束缚、彰显个性风格等理念的现代主义,如今已被置于边缘地位。

城市规划曾倾向于现代主义,注重功能分区清晰,但现今更侧重于资本运作,导致建筑与街区布局以追求最大利润为主,理想中的宜居环境被资本对空间的整合所取代。艺术家运用现代主义理念创作的反叛空间逐渐减少,多数作品被商业艺术潮流所裹挟。

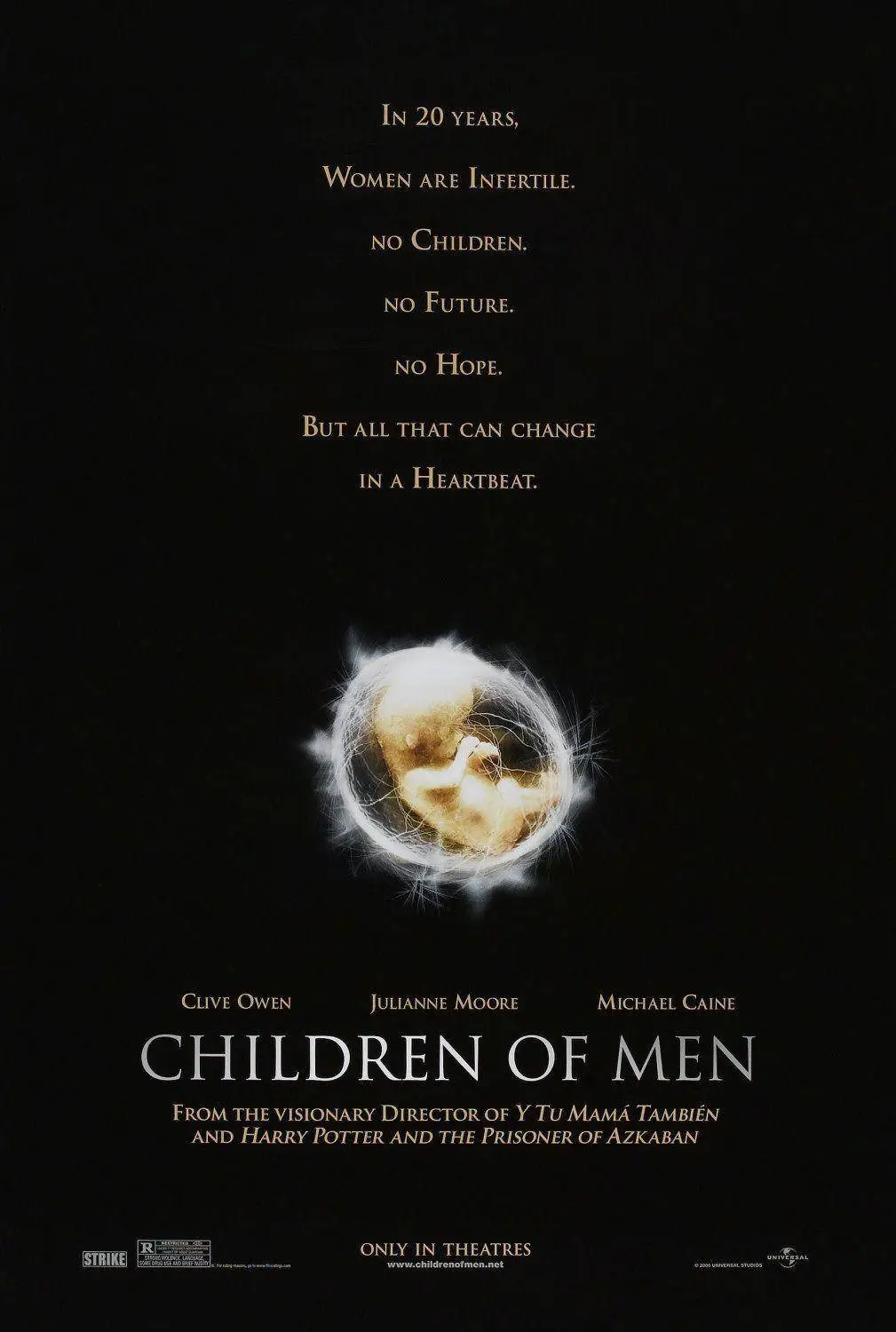

资本主义对梦想生活的殖民

在资本主义现实主义中,人们对于理想生活和未来的憧憬,均需在资本主义体系内得以实现。资本似乎企图将所有梦想生活纳入其版图。无论是个人追求的创业梦想,还是理想中的居住环境,无不如此。例如,部分投资者倾向于将资金投向与资本主义模式相契合的创业项目,而众多社会公益项目亦被商业资本所吸纳。

以房地产行业为参照,资本主义观念的融入显著改变了人们对理想居住地的认知。开发商基于资本收益最大化的原则进行住宅开发,而普通民众若想获得理想的居住条件,则不得不在现有条件下做出抉择。若超出这一范围,他们可能面临无家可归的困境。

资本主义现实主义的意识形态变化

其意识形态作用已不再通过宣传手段来为特定事物辩护。过去,资本主义可能通过公开宣扬相关理念来赢得人心,而如今,资本运作往往隐藏在幕后,不依赖于主观信念。目前,众多商业合作看似基于共同理念,实则背后是资本间的相互影响。

媒体宣传领域亦然,众多看似代表公众利益的宣传背后,实则隐藏着资本运作的布局。以网络平台为例,表面看似多样繁荣,实则每个平台背后都存在着资本利益的博弈与折中。甚至一些看似公正的观点,其目的也是为了吸引关注,最终转化为资本回报。

个体从精神到心灵层面的坍塌

个体在此类环境中,精神与心灵遭受重创。资本主义现实主义导致个体缺乏继续行动的动力。许多职场人士即便对现状不满,也缺乏改变的动力,因为他们意识到自身在体系中的无力感。他们丧失了对事物感到惊奇的能力,“反身性无能”成为常态。众多年轻人对社会现状感到无奈,却缺乏改变的能力,他们安于现状,实际上是因为他们的信心被资本主义现实主义逐渐侵蚀。

以科技行业为参照,众多创新技术本有潜力推动社会变革,然而,由于个人力量的局限,这些技术在接受资本控制的过程中,往往难以充分展现其在社会进步方面应有的显著效能。

新自由主义与传统官僚体制关系

费舍对“新自由主义与官僚体制相冲突”的观点进行了反驳。2008年金融危机期间,市场对国家干预的期待显示出两者并非对立。新自由主义在全球范围内取得胜利后,传统官僚体制仍在不断革新和延续。以某些国家的经济管理机构为例,它们在坚持市场主导原则的同时,也保留了官僚体制的职能结构。这种结合还体现在跨国公司与各国管理体制的关系上,它们既遵循资本全球化的布局,又遵守各自国家的官僚规范。

您是否持有对资本主义现实主义背景下的社会状况的独特见解?请不吝赐评、点赞并转发本篇文章。