在政治哲学领域,学者们的见解和研究手法各有不同。这些差异反映了多样的观察视角,值得关注。其中,既有理念的激烈交锋,也有独到思考的体现。这些现象是该领域研究中的焦点和亮点。

伯林的伦理立场

伯林虽未选择定居以色列,但他的伦理原则使他坚信,不宜在境外发表言论。这种原则体现了他对个人参与度的审慎考量。学界中,此类态度较为罕见,可能与伯林的个人经历或价值观有所关联。此立场可能对其对众多问题的见解及其在学术界的地位产生影响。对此,其他学者亦持有各自的见解和诠释。

在研究伯林的过程中,众多学者均会关注其独特的伦理观点,并探讨其与其它思想的关系。这一立场可能对某些理论的传播产生影响,亦可能是其政治哲学其他观点的出发点,这些问题均需深入研究。

反对脱离现实的研究

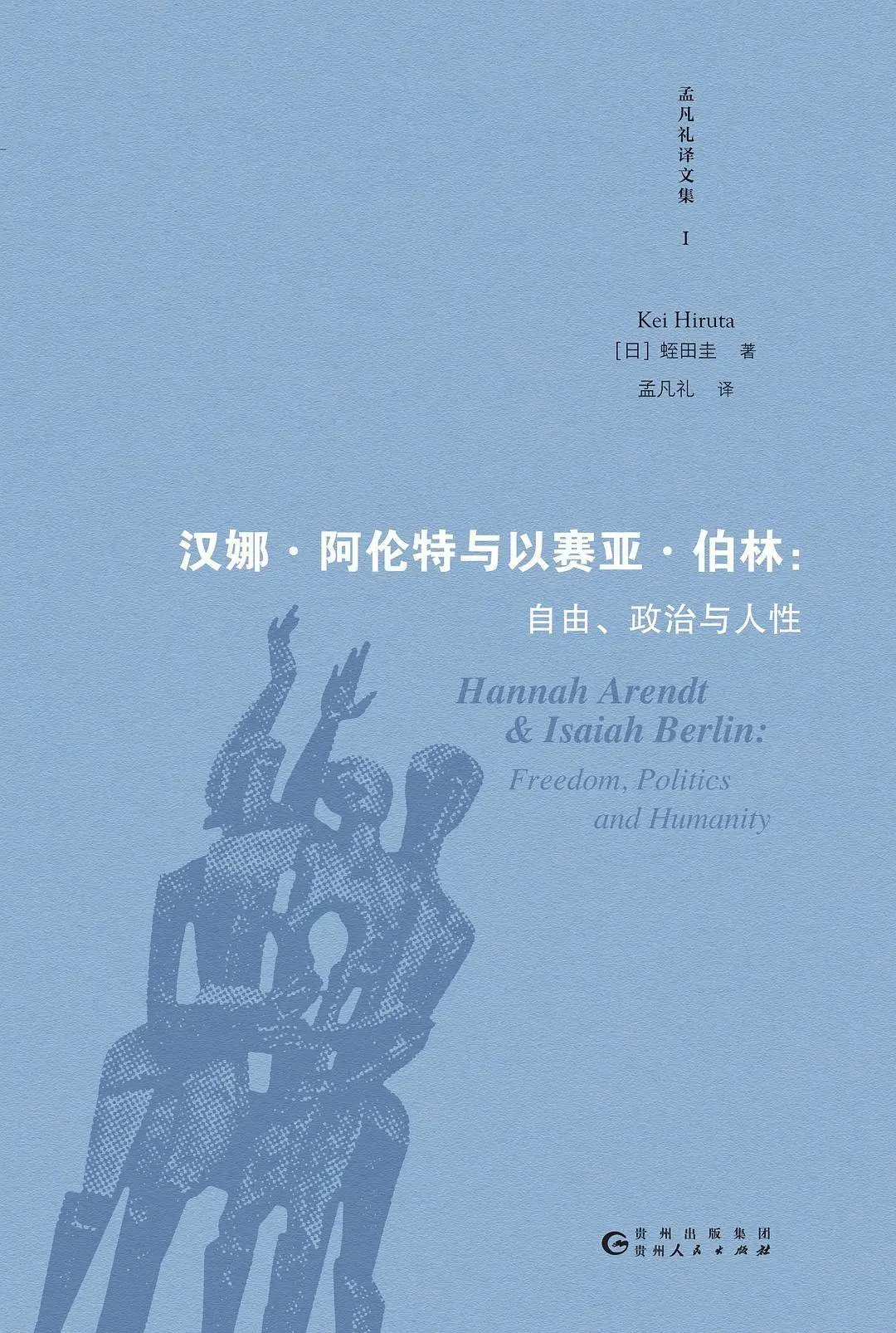

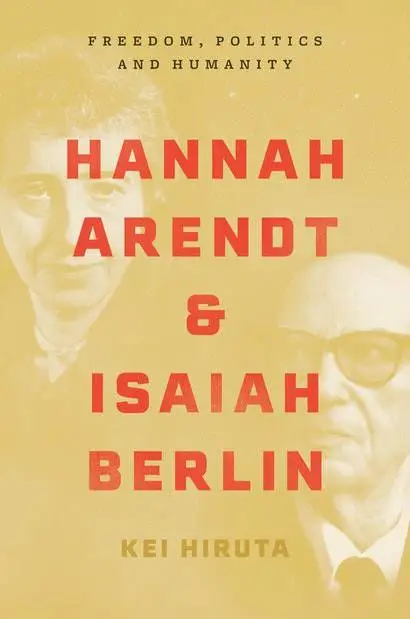

蛭田圭明确表示,他并不认同书中所描述的那种与现实保持距离、仅在研究室中探讨政治哲学的学术态度。美国学者乔舒亚·切尼斯也持有相似观点,对那种完全脱离实际的政治哲学研究方法持反对态度。目前,在政治哲学研究领域,这种忽视现实的研究方式并非孤立现象,它似乎已演变成一种值得关注的研究趋势。

他们觉得这种做法过于脱离实际,有失“接地气”,可能导致政治哲学的研究成果难以在实际中应用,仅停留在理论讨论层面,丧失了原本探究和解决社会实际问题的价值。

两种主流研究方法对比

蛭田圭在其著作中探讨了当前政治哲学研究的主要流派,以及伯林和阿伦特等传统学者的研究路径。尽管他对主流方法有所了解,但他更偏爱传统方法。主流研究可能更注重现代化和体系化,但伯林和阿伦特的研究可能更专注于对人性和社会本质的深入挖掘。

研究者们因各自的研究领域和目标,在两种方法间表现出不同的偏好。蛭田圭之所以倾向于某一方法,源于他对政治哲学研究价值与目标的独到见解,即强调理论与实践的融合,而非仅仅是理论层面的构建。

沃尔德伦的观点

沃尔德伦在蛭田圭的研究领域发表了个人观点。他认为蛭田圭应保持中立态度,不应偏袒研究对象伯林或阿伦特中的任何一位。此外,他对蛭田圭对阿伦特的《人的境况》的分析提出了疑问,指出其论述缺乏条理,并建议应着重探讨《极权主义的起源》及自由相关议题。

沃尔德伦强调制度建设的重要性,对价值层面的讨论持保留态度。在其著作《政治的政治理论:关于制度的论文》中,这一立场得到了充分体现。文章中关于伯林与阿伦特的论述,更是彰显了他对制度建设具体建议的看法,即阿伦特在建议方面优于伯林。

蛭田圭关于自由的探讨

蛭田圭对沃尔德伦作出回应,他期望沃尔德伦能重新审视其著作第三章中关于自由的阐述,该章节内容详实。此外,在《阿伦特论自由、解放与革命》一书中,蛭田圭编辑的论文亦探讨了相关议题。

他提出,通过运用政治理论中的“比较视角”,旨在使民族主义议题在自由主义框架内获得新的发展机遇。这种做法是他政治哲学研究的独到之处。

蛭田圭的外部视角

蛭田圭在研究阿伦特与伯林时持有独特的观察角度,这一视角对于其政治哲学研究至关重要。这种视角可能源自其与欧美学者不同的文化背景或丰富的学术积累。凭借这一视角,蛭田圭得以从多元角度审视两位学者的思想与治学方法。此外,这一视角使他能在众多伯林和阿伦特研究者中独树一帜,或许能为该领域带来新的研究视角或方向。

关于在政治哲学研究领域,究竟应更侧重理论探讨还是紧密联系现实,您有何见解?欢迎在评论区发表您的看法。同时,期待您的点赞与文章分享。