近期,我国互联网联合辟谣平台对九月份涌现的网络虚假信息进行了详尽的排查和深入剖析,揭露了这些谣言在政策制定、灾害应对、民生服务等领域的广泛扩散及其带来的严重负面影响。本文旨在深入研究此类谣言的生成根源、传播渠道,并评估其对社会治理秩序和公众信心所造成的破坏性影响。

公共政策领域的谣言:假冒官方名义的诈骗

九月期间,部分不法分子借助民众对政府决策的信赖,假借官方身份传播不实资讯,实施欺诈活动。诸如冒充商务部发布《旧货换新惠民补贴发放的公告》和云南省文化和旅游厅发布游客可享受云南大环线旅游优惠的公告等虚假消息,均系违法者假借权威部门和国有企业名义传播,以谋取公众信任和财产。此类流言蜚语不仅侵犯了公众权益,亦极大损害了官方机构的信誉。

此类所谓“零学历、零社保即可在深圳安家”或“杭州发布社保新规”等不实传言,实则系部分中介为招揽生意而传播的虚假言论。这些中介肆意曲解真相,断章取义,旨在谋取代办费用的利益。此类行为不仅误导了社会大众,更破坏了社会正常运行秩序。

灾害事故领域的谣言:夸大事实引发恐慌

在易受灾害侵扰的区域内,某些自媒体从业者与网民,出于对流量和关注的渴求,不惜捏造或放大虚假信息,导致公众恐慌情绪蔓延。如“海南台风造成中医护员遭砸身亡”及“上海居民在台风中从高楼坠落”等不实传闻,均以扭曲事实、误导公众的伎俩产生,严重破坏社会秩序,产生负面影响。

合肥肥东高层建筑所现裂缝,并非地震所致,实则系视频剪辑拼接伪造,恶意扭曲了事实真相。该行为不仅误导了公众认知,还对事发地的名誉造成了严重伤害。

社会民生领域的谣言:制造焦虑扰乱秩序

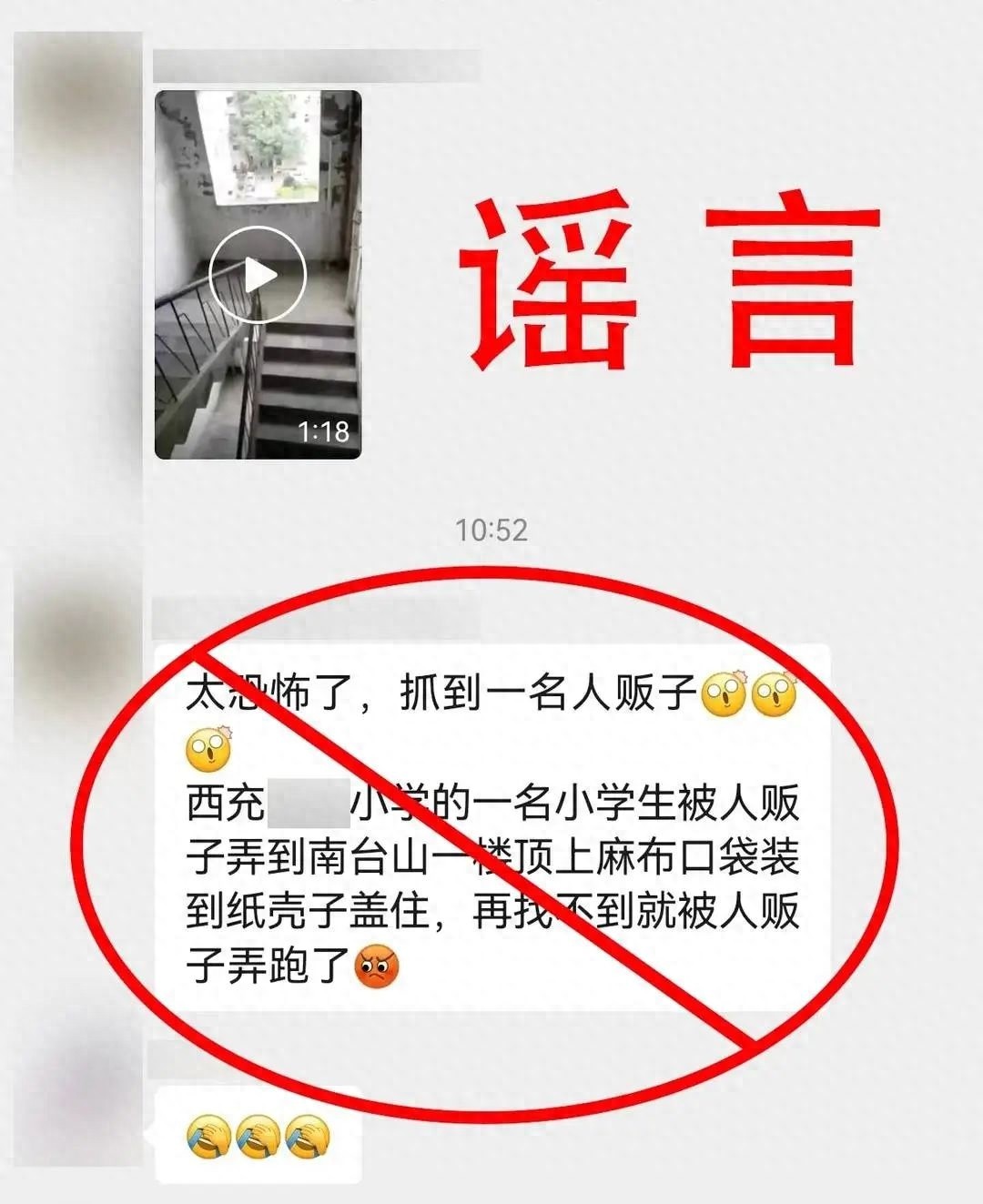

部分网络个体在治安问题上散布了诸如“某冷藏车中发现十五名失踪孩童”和“重庆江北观音桥成功破解拐卖儿童案”等极具误导性的公共安全假消息,蓄意煽动民众恐慌,严重扰乱了社会秩序。此类虚假信息的传播不仅加剧了民众的恐慌感,还对社会和谐与稳定造成了严重影响。

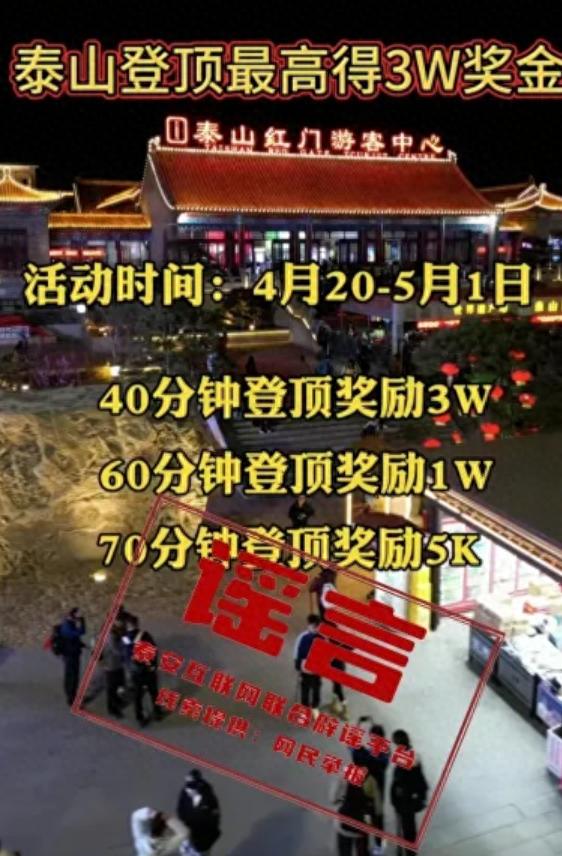

部分网络媒体和网友为吸引眼球、增加点击数,借民生等热点问题炒作,刻意制造争议,扰乱公众视听,扭曲社会认知。如虚构“我国景洪水电站大规模泄洪可能波及老挝”及“我国高铁每公里能耗达一万度”等不实言论,通过夸大其词,试图激发矛盾情绪,误导网民的判断。

谣言的传播途径:社交媒体与自媒体的推波助澜

网络谣言因多渠道传播而弥漫,特别是社交媒体及自媒体平台助推了其快速扩散。在这些平台中,用户基数庞大且信息传播速度极快,谣言一经产生,便能在极短时间内迅速蔓延。如“新疆和田男子遭遇强买假玉石”与“天津某地污水直排入海河”等虚假信息,正是借助自媒体平台迅速扩散,引发社会公众的高度关注。

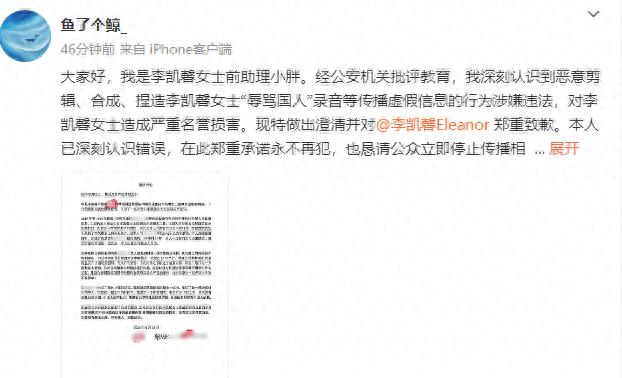

网络自媒体为了增加关注度,故意编造和散布虚假信息,其主要动机是激发观众的好奇心。这种行为不仅造成了公众认知上的偏差,而且极大地破坏了网络环境的和谐与稳定。

谣言的危害:破坏社会信任与秩序

网络谣言的负面影响亟待深刻重视。起初,它对形成社会信任根基造成严重损害。官方机构和权威信息是社会和谐的基石,而谣言的泛滥传播极大地削弱了这种信任。再者,谣言引发了社会秩序的混乱。无论是对公共政策、自然灾害的流言,还是与民生息息相关的传言,都可能引发公众的恐慌与焦虑,进而干扰社会的正常运转。

散播虚假信息可能激化社会对立与争执,诸如“中国景洪水电站大范围泄洪对邻国老挝造成不利影响”及“中国高铁每公里能耗高达数万度”等失实言论,常借助煽动敌对情绪,误导网络舆论,导致社会矛盾加剧。

如何应对网络谣言:增强公众的谣言免疫力

在信息洪流中,民众迫切需要提升对虚假信息的辨识与防范力。首要任务是保持冷静和理性,对待未经证实的消息持谨慎立场。其次,需提升辨识信息真伪的技巧,通过多途径验证信息的准确度。再者,公众应积极举报不实信息,携手构建清新的网络环境。

官方及主流媒体需强化信息发布和辟谣职能,及时纠正不实言论,维护公众知情权和信任感。与此同时,社交网络及个人自媒体应加强内容审核,有效遏制谣言扩散。

结语:共建共享清朗网络空间

社会各层需合力抵制网络虚假信息,政府、民众、新闻机构及网络服务商各自承担职能,协同营造一个清新的网络环境。针对网络谣言,既要揭示其实质,亦需提升民众辨伪识诈的技能,合力培育并享受和谐的网络生态。

在数字化时代背景下,深入探讨如何高效应对及处理网络虚假信息显得尤为关键。热切期待您于评论区发表您的见解,并恳请您点赞与推广本文,共同致力于塑造一个纯洁的网络环境。