古南街作为宜兴紫砂文化的摇篮和延续之地,却因历史因素而遭遇衰落之境。其中,文化传承与现代需求之间的冲突尤为突出,令人深感忧虑。然而,随着保护、整治及改造工作的推进,这一状况已出现积极转变。以下,我们将详细审视这一变化过程。

历史悠久文化厚重

宜兴蜀山古南街坐落于丁蜀镇,堪称宜兴保留最完好的明清时期古街道。街道上的建筑以一至两层为主,采用砖木结构,商业店面风貌基本保持原貌,且沿山傍水。这里积淀了深厚的紫砂文化,浓缩了紫砂文化的发展历史。古南街的地理位置和文化底蕴历来为宜兴所自豪,承载着古老的技艺和记忆。从建筑到文化,古南街宛如一座古老的宝藏。

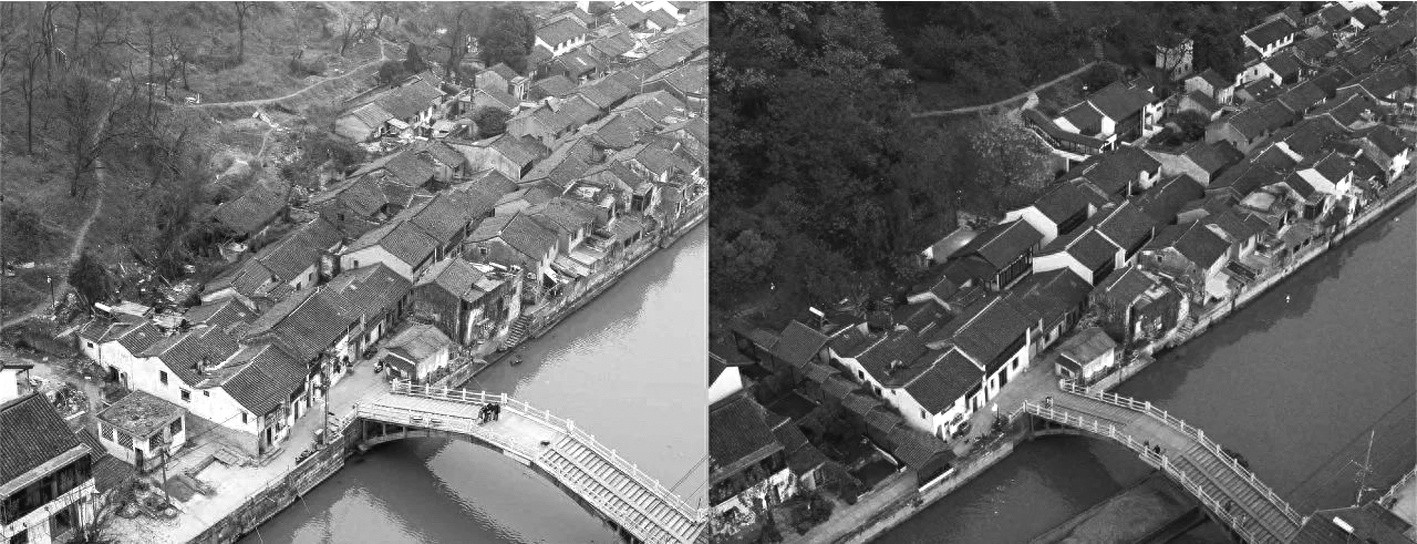

二战结束以来,时代变迁与城市化进程加快,众多历史街区遭受了冲击。古南街同样未能逃脱这一命运。岁月流逝,街巷年久失修,破败不堪,设施落后,这些问题日益凸显。古南街的传统魅力逐渐消逝。这一状况不仅降低了居民的生活质量,还对紫砂文化的传承造成了不利影响,使古南街陷入困境。

科学规划明确目标

东南大学建筑学院设计团队,由王建国院士领导,对古南街进行了长达20年的深入研究。在2004年和2011年,该团队分别编制了“宜兴蜀山古南街历史文化街区保护规划”。该规划具有重大意义,明确了将山水景观与紫砂文化相结合的保护策略。

规划理念清晰,旨在保护山水环境布局和街巷的传统布局,确保“河流环绕山峦、街道依山而建、河街并行”的空间布局得以维持。具体方案对“山-窑-街-河”及“四区八点一环”的空间格局进行了详尽规划,包括对古南街建筑立面、街道、河道等环境风貌的细致保护,以及紫砂文化遗产的保护等多方面内容,为古南街的修复工作打下了坚实的基石。

精心研究创新技术

经过近十年的调研与保护规划,东大团队依托国家科技部关于古建聚落的研究项目,成功研发了多项新技术。这些技术并非空谈理论,它们已被实际应用于古南街的保护、整治与改造工程,并取得了显著的成效。

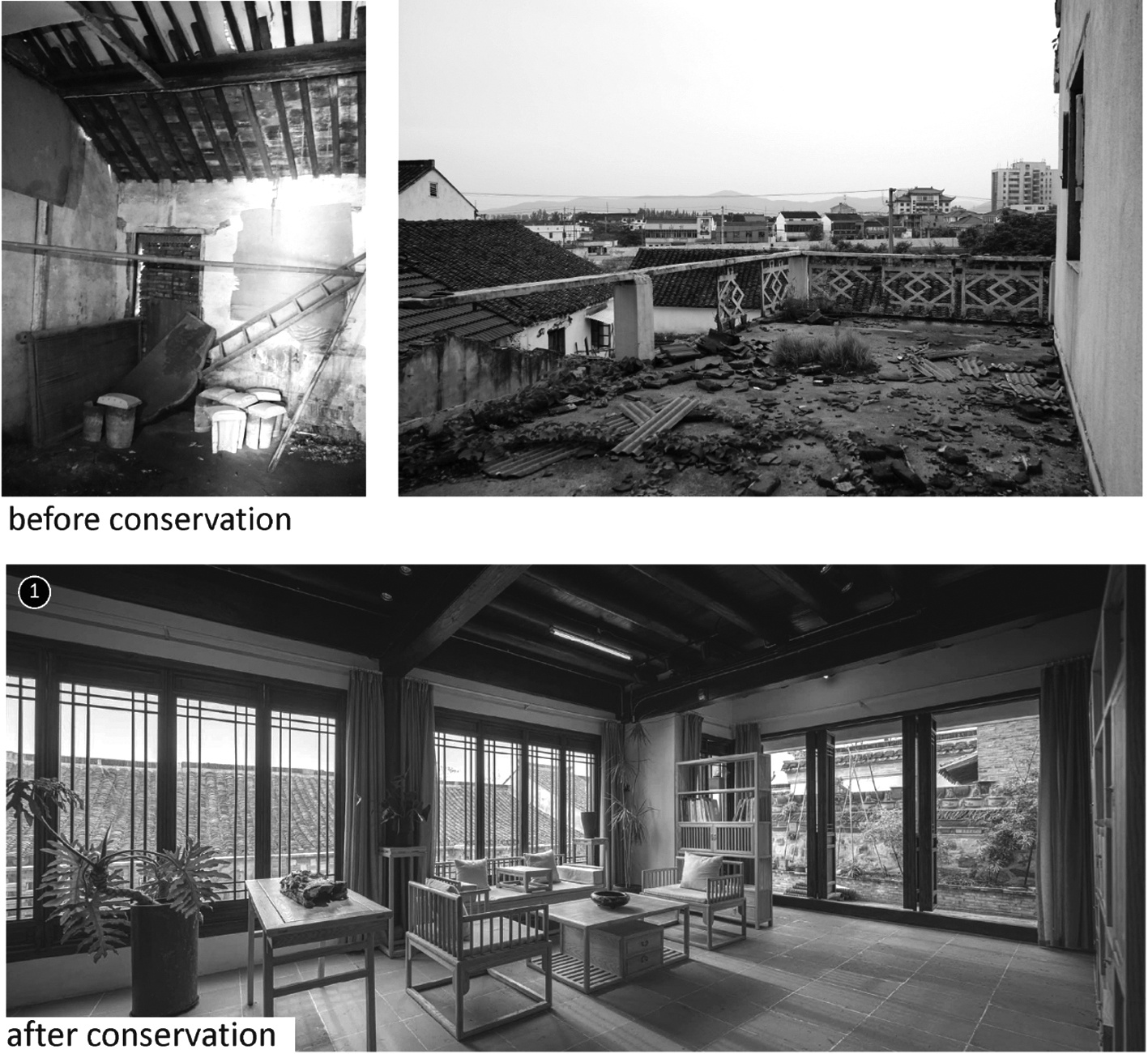

古南街的民居建筑历史悠久,其功能已无法满足现代居住需求。采用技术创新,这些民居在保持传统特色的基础上,实现了居住舒适度的提升。这些技术不仅关乎传统建筑文化的传承和人们对家乡的记忆,而且处于国际领先地位,对国内乃至亚洲的建筑领域具有示范和引领作用。

独特理念贯彻始终

东大团队在项目进行近20年的过程中,始终秉持着小规模、逐步改进的创作策略。这一策略与大规模重建方法在本质上存在显著差异。

原真性、完整性及适应性活态利用原则得到充分执行。团队重视联体共生结构的稳固性,例如古南街中众多建筑间存在此类结构,不当处理可能危及街区整体稳定。针对此,东大团队精心进行了设计和研究,确保了古南街在改造过程中的安全与可持续性。

改造成果焕然一新

古南街历经多年努力,现整体形象已焕然一新。昔日破旧房屋现已得到精心修缮,街区环境在保留古韵的同时,融入了现代的生机与活力。

建筑外观和内部设施均经历了显著提升。街道的传统文化特色得以充分展现,既激发了居民的怀旧情感,也吸引了众多游客前来游览。古南街再次成为宜兴紫砂文化宣传和展示的关键平台,成为城市文化旅游的一大亮点。

国际奖项有望入围

联合国教科文组织设立的亚太地区文化遗产保护奖项,旨在对区域内的贡献给予认可。“杰出项目奖”是对那些表现卓越并产生深远影响的项目所授予的荣誉,“可持续发展特别表彰奖”则是对在可持续发展领域作出显著贡献的项目进行的特别嘉奖。

东大团队对古南街的改造项目在传统建筑文化的传承方面,以及在促进当地可持续发展方面,均展现出强大的竞争力。不禁引发疑问:若古南街参与亚太地区文化遗产保护奖的评选,其能否荣获奖项?期待大家在评论区分享见解。同时,欢迎点赞及转发文章,让更多人关注古南街的变革历程。