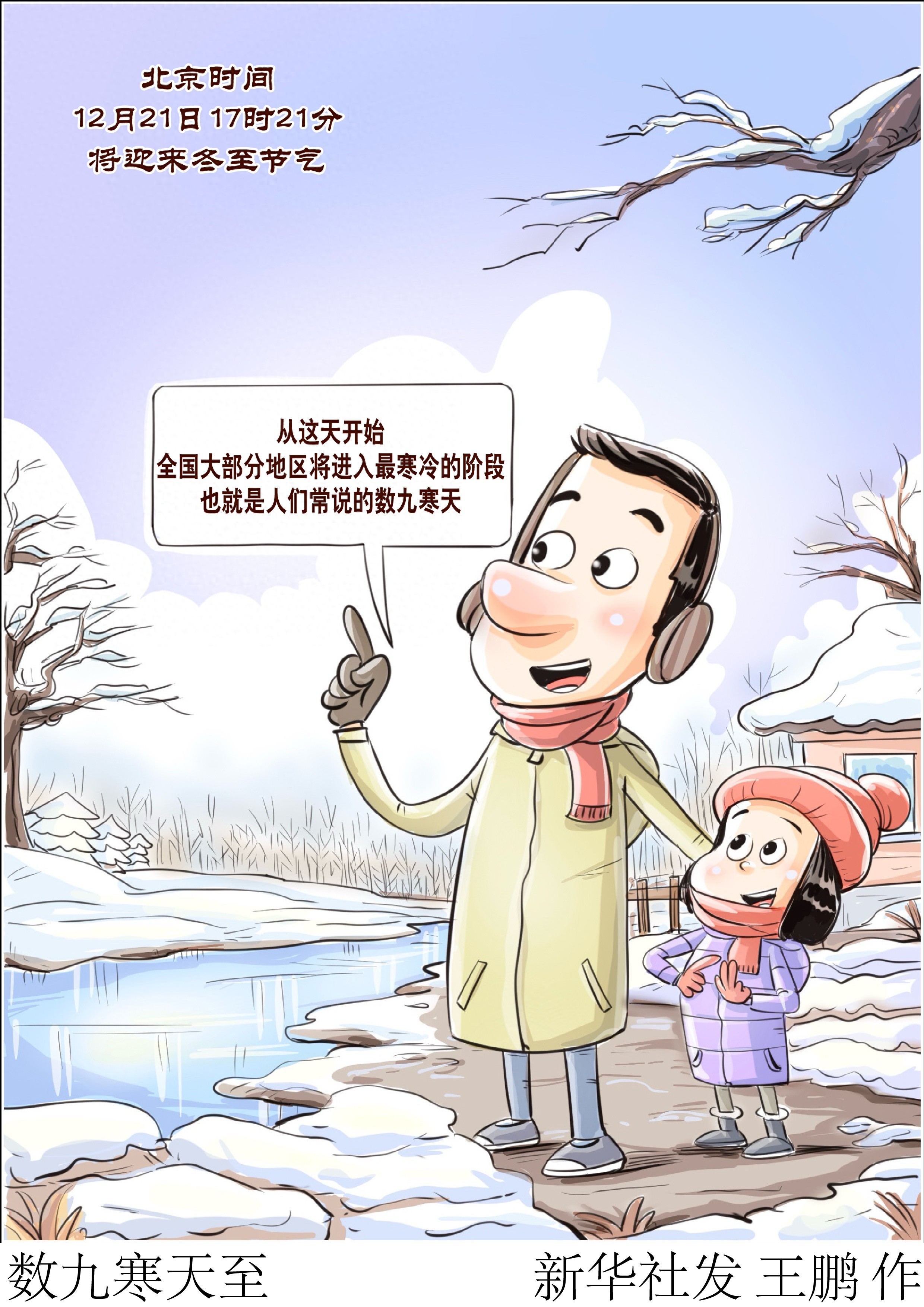

12月21日“冬至”将至,日照时间缩短,寒潮频发,天气愈发寒冷。此时,如何养生和预防疾病成为公众关注的焦点。中医专家们提出了许多冬至养生和预防疾病的方法,这些信息对于保障公众健康具有重要意义。

冬至气候特征

冬至节气于12月21日到来。这一时期,日照时长相对较短,标志着全年白昼最短的时刻。众多地区的气温急剧下降,寒潮频发。在北方,气温可能降至零下,南方气温亦显著降低。这种气候条件对人类健康构成挑战,人体需适应寒冷环境。若忽视保暖等防护措施,健康问题将随之而来。在此气候影响下,人们通常会增加保暖衣物穿着,室内取暖设备使用率上升,导致能源消耗随之增长。

养生与疾病预防与气候条件紧密相连,寒冷气候对人体产生刺激,导致抵抗力较弱的人群更易生病。在此期间,由于冷空气活动频繁,多地蔬菜供应可能受到影响,进而导致蔬菜价格波动,从而在一定程度上增加了人们的生活成本。

冬至对健康的影响

陈艳医师,中国中医科学院西苑医院肝病科主治,指出冬至时节寒气增强。此时,人体阳气随自然规律内敛,随之而来的是一系列生理变化。血管可能因此收缩,进而引起血压的波动,高血压患者在此期间病情易反复。同时,寒冷天气还会导致关节僵硬和疼痛,许多老年人和关节病患者深受其苦。对于呼吸道,冷空气的刺激易引发感冒和咳嗽。此外,秋冬季节肝肾阴液不足,患者可能出现肝区隐痛、腰膝酸软和乏力等症状。脾胃功能因寒而减弱,导致食欲不振和腹胀等问题。这些健康问题不容忽视,医院在此期间就诊人数增加,尤其是内科,众多患者因节气变化引起的身体不适而来就医。

社区健康调查数据显示,在寒冷气候中,中老年人的健康问题显著增多。尤其是慢性病患者,在冬至前后,身体不适症状加剧的比率可高达约30%。

养生防病总原则

张引强,西苑医院肝病科主任医师,指出,冬至期间,养生保健应着重于温养身体和保持温暖。这一理念是中医节气养生理论的反映。适当温养能提升人体抵抗力,对抗寒冷气候的不利影响。在饮食方面,增加牛羊肉等温性食物的摄入是明智之举。同时,山药、薏米等具有健脾功效的食物,以及核桃、芋头、枸杞、海参等有益肝肾的食材,也对健康有益。此外,保暖同样重要,保护好脖颈、腰腹、脚踝等关键部位至关重要。许多年轻人为了美观而忽视这些部位的保暖,这可能导致更容易生病。

社区举办的养生活动上,众多居民对冬至期间的保健与疾病预防给予了高度重视。他们热烈地交流着适宜的养生策略,对专家所提及的保暖措施和饮食调整技巧表现出浓厚兴趣,并希望将这些方法融入日常生活中。

饮食养生讲究

冬至期间,养生饮食需注意多方面细节。应避免摄入生冷、寒冷、辛辣以及油炸食品,以防刺激肠胃等器官。针对不同人群,饮食调整亦应有所区分。例如,患有高血脂的老年人不宜过量进补,以免造成食物难以消化,湿痰内生。湖南省中西医结合医院副院长肖长江建议,老年人应增加蔬菜和水果的摄入。此外,在适量补充肉类等食物的同时,适量食用银耳、藕、萝卜、梨等润燥生津的食物亦有益处。目前,市场上各类养生食材的销量呈现波动,尤其在冬至临近时,温补类食材销量上升,而冷食销量则有所下降。

家庭成员的日常饮食中,遵循养生原则至关重要。部分家庭已将这些建议融入冬至家宴,精心准备食物,营造健康饮食环境。

中医药适宜技术调养

冬至时节,中医药专家建议采用适宜技术养护身心。通过艾灸神阙、肾俞等穴位,可温补阳气,健脾养胃,并提升人体免疫及抗病力。夜间泡脚同样有益,它能驱散寒气,增进血液循环,有助于缓解疲劳,提升睡眠质量。此外,部分人群选择从冬至起贴“三九贴”,以激发体内阳气。在中医养生馆,咨询艾灸和泡脚的人数在冬至前后明显增加,众多人期望通过这些技术调养身体。具有养生观念的家庭亦会为家人准备泡脚所需的艾叶等材料。

在养生效果方面,持续进行艾灸等调养方法的人群,其冬至时期及前后期的身体免疫力显著高于未采取此类措施者。此外,他们感染感冒等病症的几率亦相对较低。

公众健康意识待提高

尽管中医专家们提供了冬至时节的养生保健建议,但公众的健康意识普遍较低。尽管多数人知晓冬至这一节气,却鲜少了解其养生保健的必要性和具体做法。据调查问卷显示,将近一半受访者对冬至期间日照时间缩短、气温降低与养生保健之间的联系认识不足,且不清楚如何依据节气变化来调整饮食和日常作息。在部分职场环境中,众多人仍旧专注于工作,忽视了保暖和养生保健的相关知识。

冬至养生对健康的重要性不容忽视。建议大家积极学习相关养生知识。同时,若能点赞并转发本文,将有助于让更多人从中受益。