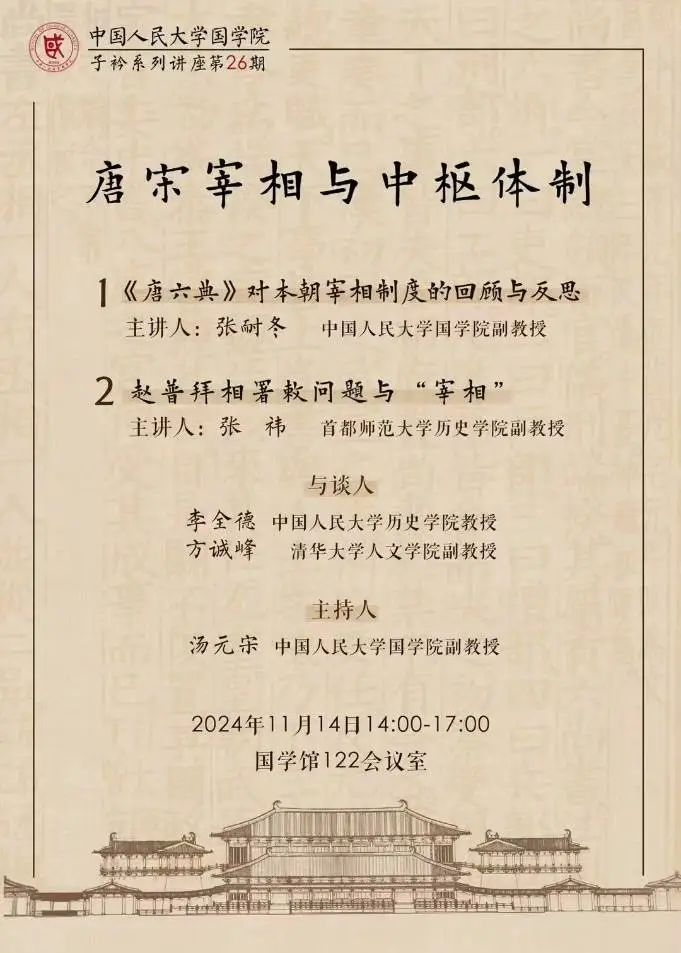

历史研究中,宰相制度议题复杂且存在众多争议。不同史籍对其记载各异,相关概念与定义亦存在分歧。这些分歧构成了一个极具学术探究价值的焦点。

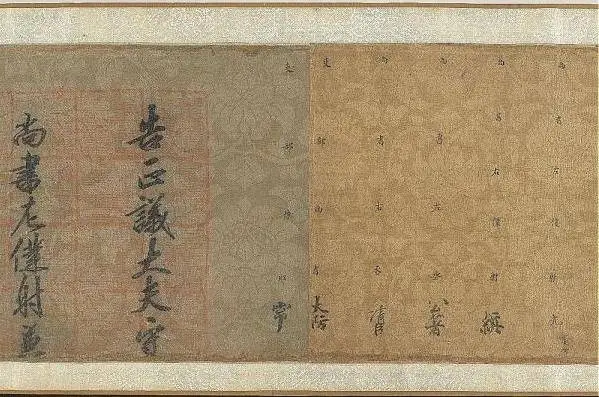

杜佑对汉代丞相的观点

杜佑提出,汉代丞相具备法定宰相身份,并由此讨论了“行丞相事”的现象。这一见解可能源于其时代背景下的深入历史研究。例如,他可能对大量汉代官方文献和政令等资料进行了细致对比。在当时的汉朝,官职职责划分清晰,丞相的职责在相权运作中表现得尤为明显。此观点亦为“真宰相”概念的研究奠定了基础,并对政治体制的阐释产生了影响,促使学者从新的视角探讨相权的界定依据。然而,这一观点在后世是否得到普遍认可,尚存疑问。

史籍记载间存在显著差异。以《旧唐书》为例,它未着重阐述“真宰相”的重要性,与杜佑在《通典》中的观点有所出入。自永淳二年“同平章事”职位设立以来,《旧唐书》的记载与《通典》存在矛盾。这种差异可能源于编年或史学观念的不同。唐代宰相制度在不同时期有所演变,而两部史书的编纂时间相隔,所依据的资料认可度亦不同。这为后世研究唐代宰相制度增添了难题,即应遵循哪部史书以获得更准确的认知。

诸文献对类似情况处理

《唐六典》对尚书左右仆射的职能描述中,确认其最初等同于宰相,并将他们掌握国政的时间限定于开元年间。这一记载体现了唐代政治体制中,官职职能和相权认可经历的阶段性转变。当时政治形势的变动对众多职位的权力结构产生了影响,尚书省在行政体系中的地位在不同时期有所波动。不同史书对这一职位的记载和定义各异,揭示了当时史学界记录工作的复杂性。后世学者在综合分析时,面临如何调和不同记载的难题。

赵普受命拜相,关注到敕事署理的相关事宜。赵普将其视为行政常规,不认为这是皇帝应涉足的领域。张祎在分析此事后,开始深入探讨“宰相”职位及其政治含义。这一事件反映出当时官员对程序合法性的高度关注。在宋代的政治背景下,这种思想和理念是如何在官僚体系中广泛传播并得以实施的?

祝先生观点的矛盾与引申

祝先生对宰相这一概念的阐述具有一定的意义,例如,他能够阐释明清内阁、军机处与古代官制的不同之处。然而,这也引发了一些问题,比如学术概念与史料记载之间的冲突。在宋代,按照他的定义,那些应当被视为宰相的官职机构,当时的人们并不认同。这种既定概念与历史事实之间的差异,促使人们重新思考学界对唐代宰相制度的多种概括,例如“宰相制度的使职化”等观点,现在正受到重新评估。这些概念在学术界曾广泛流传,但如今却需要重新进行评价。

时人视角与概念形成

丁义珏从知识史视角分析,宰相这一概念源于历代对前代制度史知识的继承与借鉴。在研究宰相相关问题时,不能仅从职责和行政流程的角度进行考量。赵普被任命为宰相的事件,当时引发的讨论表明,人们非常关注官员任命程序的合法性以及“宰相”这一身份的重要性。因此,在当代学术研究中,我们应如何从多个角度深入理解当时人们这种复杂的观念和意识?

不同学者的多元视角

陈希从政治文化视角分析了元代尚书省的职权和地位,并指出其财政职能与中原政权的不同之处。元代的政治环境、民族特点等因素共同塑造了尚书省在政权中的独特角色。方诚峰提出,当前关于宰相的讨论多集中于官职与宰相之间的对应关系,这种联系在中书门下体制建立之前尤为突出。不同学者的观点使我们意识到,关于宰相制度的研究仍有诸多领域待进一步探讨。学者们正不断开拓新的研究视角,那么未来宰相制度的研究将走向何方?这一问题期待着广大读者的积极参与和广泛讨论。