31亿年前,月球磁场经历了一次显著减弱。中国科学院的研究人员通过分析嫦娥六号采集的月背样本,提供了新的见解。这一发现于20日的《自然》期刊上发表,标志着人类首次获取了月背古老磁场的资料,并对月球磁场的发展历程有了新的理解。这一成就无疑是一项重要的科学进展,值得我们给予关注。

嫦娥六号的样品研究

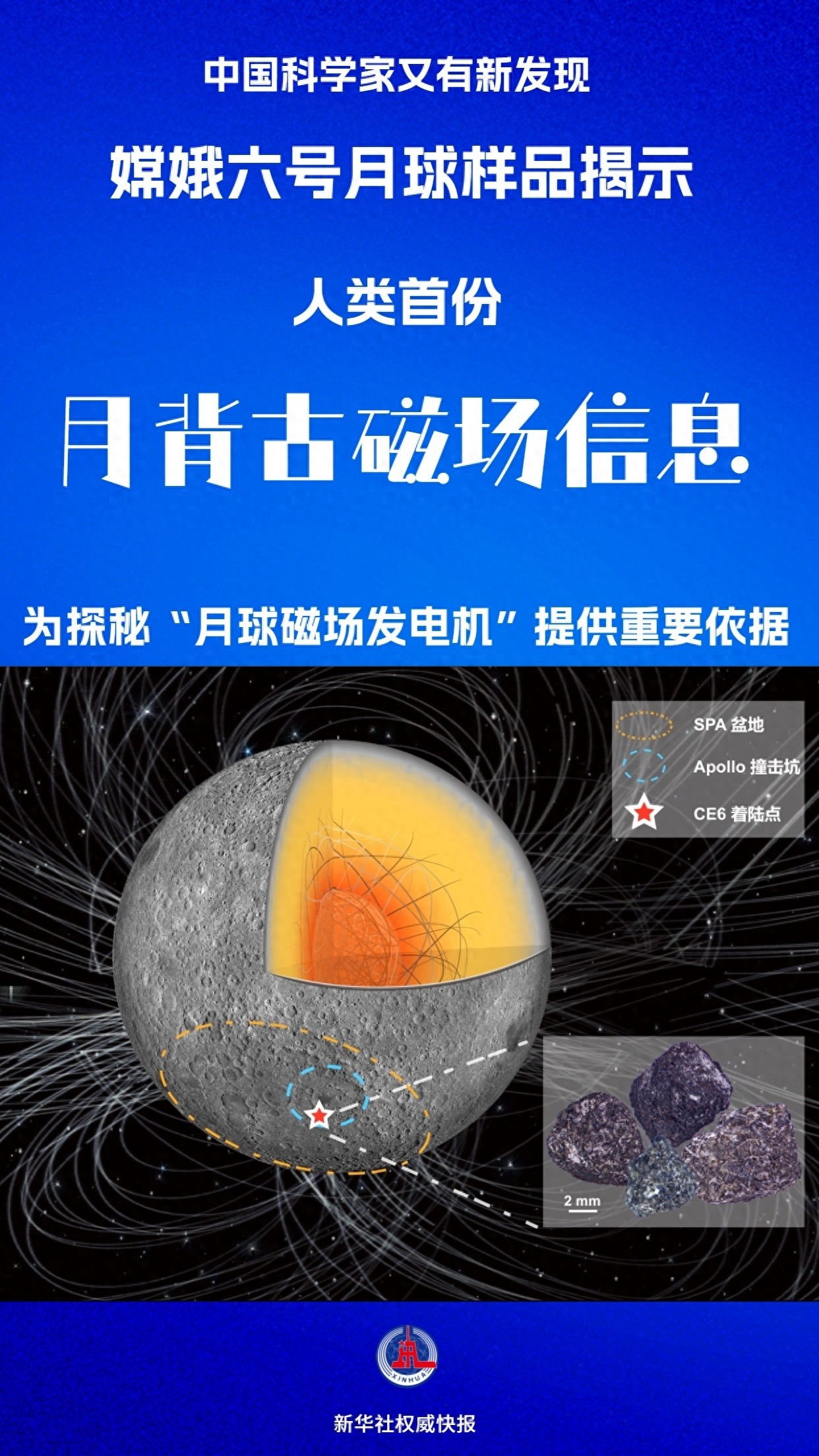

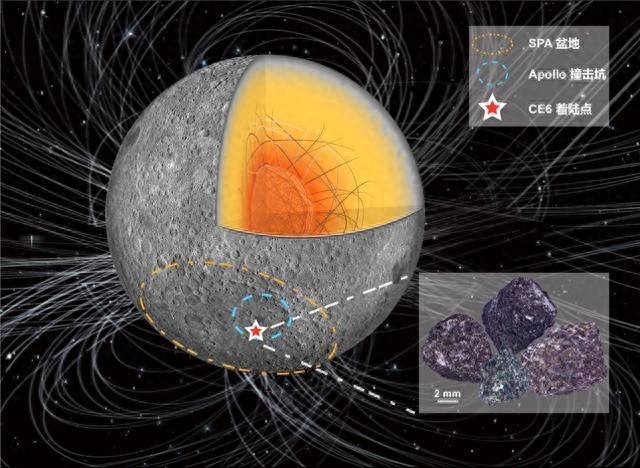

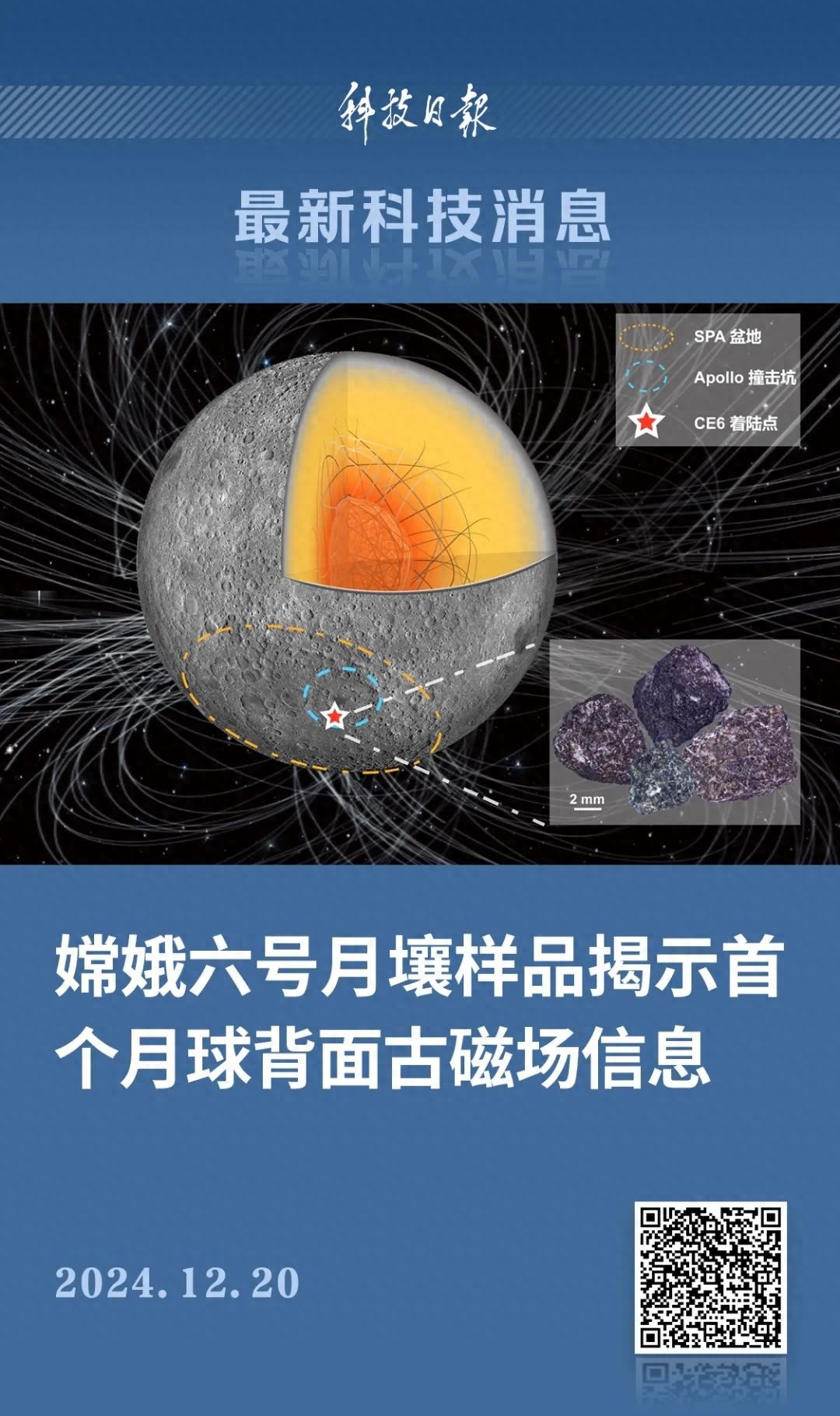

嫦娥六号所采集的月球背面样本对本次发现至关重要。中国科学院的研究者们从众多岩屑样本中细致筛选出四颗毫米级玄武岩样本,用于磁学分析。这一选择和检测过程严格遵循科学原则,为获取精确的月球磁场数据打下了坚实基础。这些月球背面样本蕴含着独特信息,是月球正面样本无法全面体现的。研究结果表明,月球磁场并非一直较弱,这一发现具有重大意义。

科研人员对这几颗宝贵样本进行了深入研究,提取了核心数据。这一过程既漫长又充满挑战,涉及众多前沿检测技术和大量实验分析。他们承担着重大科学任务,不懈努力,为揭示月球磁场之谜贡献了重要力量,实现了关键性进展。

月球磁场的重要意义

地球的液态外核导电流体运动,犹如“发电机”运作,持续产生磁场,保护地球免受宇宙射线的侵袭,维持着适宜生命繁衍的环境。月球也曾拥有类似的磁场发电机。研究月球磁场发电机的演化历程,对于揭示月球内部结构至关重要。这一研究有助于深入理解月球的热演化历史,以及月球表面环境的演变。通过对月球磁场的研究,我们可以对比地球与月球的差异,对地球自身的发展历程有重要参考意义。

研究月球磁场对于揭示宇宙中其他天体磁场的发展历程具有重要意义。月球作为地球的天然伴侣,距离较近且研究资料丰富。若能阐明月球磁场的起源与演变,将为其他星球磁场的深入研究提供参考模型及研究路径,对揭开宇宙之谜具有重大价值。

以往研究的局限性

过往研究受样本限制,月球古磁场强度数据多集中于约30亿年前。对于此后约30亿年的月球磁场研究,资料极为稀缺。此外,现有数据主要基于月球正面样品,对月背状况的了解几近空白。这一状况使得科学研究在全面性上存在不足,许多关于月球磁场中晚期演化的理论存在缺陷或不够完善。

科学界在构建月球磁场演化全貌时,由于受到诸多限制,面临众多不确定性。这些不确定性导致先前关于月球磁场的研究结论可能存在误差。同时,许多理论假设因缺乏充分实证而显得不足,这限制了科学家对月球磁场奥秘的深入研究。

磁场反弹的发现

研究表明,月球背面样本的磁学分析揭示了月球磁场在约28亿年前经历了一次逆转。这一新发现对先前关于月球磁场演变历史的理解产生了重大修正。研究人员提出,月球发电机可能在早期急剧减弱后再次被激活,其可能原因是能量供应的改变或初始驱动力的增强。这一突破性发现彻底颠覆了我们对月球磁场持续减弱的传统看法。

实验数据证实了这一结论,该结论基于客观的事实数据,并且代表了理解新理论所需时间的成果。听闻此发现后,其他科研人员将重新检视他们的先前研究,或调整未来的研究计划。

成果带来的新方向

这一发现为研究月球磁场晚期演化提供了更精确的参考。基于这一新发现,科研人员可重新构建月球磁场演化全貌。同时,这一信息对于研究月球内部能量转换与再分配具有重要意义。此外,它还促使人们深入探讨月球内部物质的运动及其相互作用。

目前,科学界能够基于这一发现进行深入研究。例如,研究者们将对多种月球模型进行调整与优化。众多学者将集中关注28亿年前的特定时期,试图揭示当时月球的内部构造和地质活动。他们将进一步思考,是何种全球性事件或内部结构的细微变化引发了这一现象。

全球的科研关注

《自然》杂志对这一成果的在线发布,无疑将吸引全球科学界的极大关注。众多国家的月球研究领域专家,将对中国科学院的成果进行深入探讨。国际上的众多科研组织,将尝试对这一研究进行重复实验,或在此基础上开展进一步的拓展研究。

中国在国际月球研究领域的影响力与地位将因这些成果而得到提升,这将激发更多中国科学家投身于相关前沿课题的探索。此外,全球科学界的共同关注与讨论,有助于揭示该成果是否具有其他解释,或是否存在被忽视的细节。

这一月球磁场的新发现预计将引发一系列科学研究的连锁效应。我们期待广大读者踊跃发表评论、给予点赞,并广泛分享此篇文章。