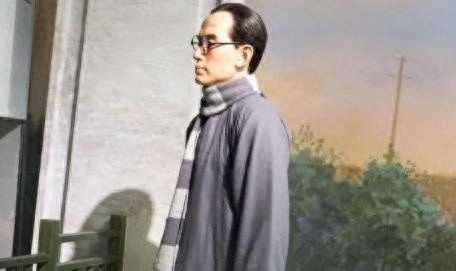

朱自清,本名自华,别号实秋。其更名背后蕴含着深远的寓意。1917年夏日,得益于北大特设的报考政策,他得以提前进入文本科哲学系。然而,正是这一时期,家庭及社会环境的变化驱使他更名为自清,字佩弦。此事宛如石子落入历史之湖,激起了诸多富有深意的涟漪。

改名内因

朱自清更名自清,此行为源于他对社会腐败与污秽的深恶痛绝,他希冀与世俗划清界限,坚决抵制同流合污。在那时,贪污腐败盛行,道德风气败坏,朱自清虽身陷其中,却保持着出淤泥而不染的崇高品格。此外,家庭情况亦不容忽视。自1916年底结婚起,家庭的重担便落在了他的肩上,他深感自己需迅速承担起责任,家教和传统观念使他明白,在逆境中他必须努力自强。这一行为彰显了他对家族的深切责任感,为了家庭,他愿意努力改善生活状况。

当时,这一更名行为显得格外突出,体现了朱自清的独特自我意识。在众多人随大流的社会潮流中,他选择反其道而行。朱自清深知,改名仅是起点,更关键的是,他打算通过实际行动去体现这一改名的深层含义,并打算用自己的一生去诠释这个新名字的内涵。

清苦岁月

在北大求学期间,生活条件艰苦,这成为了对他信念的严峻考验。冬季时,他仅有破旧的棉被,为了抵御寒冷,不得不使用绳子将其捆绑。在那个物资极度匮乏的时期,一床破旧的被子成为了抵御寒冷的唯一工具。此外,他还曾无奈地将父亲亲手缝制的大氅典当,以购买字典。尽管他内心渴望赎回大氅,但生活的艰辛使他未能实现这一愿望。多年以后,每当想起此事,他都对父亲心存愧疚。

身处生活逆境,他仍旧保持着朴素的生活态度。尽管周围的人可能纷纷寻求快速致富之道、追逐物质利益,他却仿佛置身于一个截然不同的世界。他独立维护着自己的纯洁,坚定地走在自己选择的路上,不受外界诱惑和压力的影响。

始终如一

朱自清更名后,其人生轨迹始终与初衷相符。他长期过着朴素的生活,其诗句“闭门自守,车马喧嚣任我行”恰如其分地描绘了他的生活状态。朱自清与世间的繁华无关,他的一生致力于坚守自己的操守与信仰。在那个物欲横流、纸醉金迷的时代背景下,许多人迷失了方向,而他犹如一盏孤独的明灯,在漫长的黑夜中始终闪耀。

尽管生活充满挑战,他坚守清白的信念从未动摇。这种毅力非一日之功,而是持续终身,从青壮年至暮年,他始终走在正确的道路上,未曾有过丝毫动摇。他,是精神上的坚定者,从未向物质诱惑屈服。

勤奋学习

朱自清笔名佩弦,对作品中所承载的深层含义始终身体力行。他仅用四年时间完成了本应六年完成的北京大学课程。这背后是无数个日夜的勤奋苦读。当他人享受休闲时光时,他却在书桌前畅游在知识的海洋之中。

不仅如此,他制订了多份阅读计划,并且逐一实现。他的时间管理井然有序,计划制定得非常周密。从学术追求到个人发展,他的不懈进取精神堪称榜样,成为那个时代知识青年学习的标杆。

丰硕成果

朱自清在不到50岁之际,便完成了约400万字的著作。这一数字令人瞩目,每一字句均蕴含了他的辛勤付出。尽管创作过程中遭遇重重挑战,但他凭借坚定的意志,屡次战胜困难。

他的作品在现代文学领域具有显著地位。这些著作不仅是文化领域的宝贵财富,亦体现了他不懈的努力和勤奋。通过这些作品,后人得以窥见那个时代的精神面貌,体验到其精神世界的丰富多样。

名副其实

朱自清的一生中,更名之举犹如一把钥匙,解锁了他清白勤勉的生涯。他的一举一动均与新名字所代表的精神相契合,更名非一时冲动,而是贯穿其整个人生旅程的指引。

现代人对此进行深刻反思,是否具备为自己确立信念并持之以恒的决心?尊敬的读者,在当前诱惑横生的社会中,你是否能效仿朱自清,坚守个人信念?若对本文有所喜爱,欢迎点赞、转发,并在评论区分享您的见解。