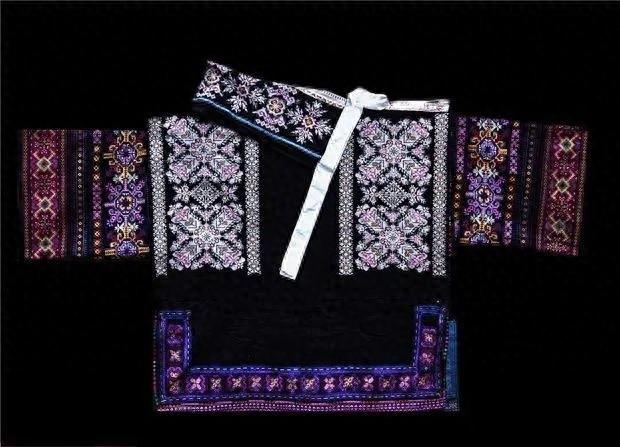

苗绣,源于贵州苗族的这一传统手工艺,因独有的堆花绣技术而享誉全球。被认定为国家级非物质文化遗产,苗绣不仅是苗族女性服饰的重要点缀,亦代表苗族文化的核心精神。然而,在时代进步的浪潮中,这一古老艺术正遭遇前所未有的挑战。

苗绣的历史与文化价值

“堆绣”或称“干亮”,苗绣,一项由苗族女性代代相传的精湛刺绣技术。此项技艺不仅彰显了苗民的审美偏好,亦蕴含了深厚的历史文化内涵。苗绣中的几何图案和抽象形象,以其精致、有序和鲜明的主题特色,揭示了苗民的智慧和艺术才华。这些图案多蕴含着苗族的历史故事与神话,堪称苗族文化的见证。

苗绣工艺流程繁复,涵盖养蚕、缫丝、织造、染色、定型及刺绣等多元环节。每一步骤均需高超技艺和非凡毅力。正是这种细致入微的工艺,赋予苗绣在苗族刺绣中的卓越地位,同时赋予其深厚的艺术与文化遗产价值。

苗绣的物质基础与地理环境

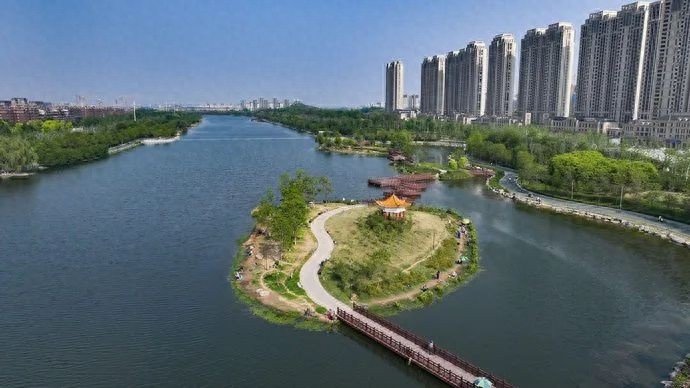

苗绣的形成与发展深受贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市特殊地理特征及丰富自然资源的滋养。该市东北部区域具有亚热带湿润气候,森林覆盖丰富,苦楝、栋青等植物常年生长,为苗绣染色提供了重要原料。

凯里区拥有适宜桑蚕生长的气候,确保了苗绣丝质原料的稳定供应。这一优越的自然环境,是苗绣在凯里得以延续与发展的关键。

苗绣的制作工艺与工具

苗绣工艺流程繁复,涵盖众多步骤及工具运用。首步为养蚕,采用竹席、铁锅、竹筐等。继以纺织设备将蚕丝织成绫布。随后,运用染浆与桶对绫布进行染色与硬化处理。最终,将绫缎片缝制堆花饰品,增添衣物亮丽。此工艺主要工具为木盒与针。

苗绣的现状与传承困境

随着时代进步,传统苗绣技艺遭遇史无前例的挑战。凯里农村女性多外出务工,日常着装多为便服或汉装,导致堆花绣缺乏生存基础,技艺传承面临断层。

苗绣工艺精湛,制作难度高,耗时冗长,经济回报有限,导致青年群体对掌握此项技艺兴趣缺乏,苗绣传承遭遇严峻挑战。为维护这一宝贵的民族文化,亟需及时加强苗族堆花绣的抢救性保护工作。

苗绣的保护与传承措施

为保障苗绣这一珍贵民族民间艺术品种的存续与发扬,政府及社会各界已实施多项举措。初期,强化对苗绣技术的梳理与记录,搭建苗绣技术数据库,以供后世学者借鉴研究。继而,推行苗绣技术培训,吸引青年了解并习得苗绣,培育新一代传承者。

举办苗绣展览与推广相关产品,旨在提升苗绣的声望与经济价值,进而吸引更多人投身于苗绣的保护与传承活动。

苗绣的未来展望

苗绣虽受多重重压,其独特的艺术与文化价值预示着极为宽广的发展潜力。伴随社会对非物质文化遗产保护意识的提升,苗绣有望迎来更多重视与支持。

展望未来,苗绣将与现代设计融合创新,催生符合当代审美的新产品,进而扩大市场版图,增值经济效益。此外,借助国际合作与交流的深化,苗绣有望成为传播中华文化的国际名片。

苗绣,作为贵州苗族文化的瑰宝,不仅是民族文化的象征,更是中华民族的珍贵遗产。面临传承挑战,我们肩负着保护和传承这一古老技艺的职责。探讨如何更有效地保护和传承苗绣这一非物质文化遗产,请在评论区留言,并支持本文,助其传播,唤起更多人对苗绣保护传承的关注。