在过去十年间,人工智能技术取得了显著进步,但其所谓的“智能”缺乏明确定义,有时甚至与知识概念相混淆,这一现象引起了广泛关注。马毅的演讲更是对当前主流的“人工智能”概念提出了质疑。

达特茅斯会议中的智能定义

1956年,达特茅斯会议对人工智能进行了定义。会议强调,智能应包括自我修正、记忆优化、自主学习新知识等特征。这些特征是人类智能与动物智能的根本区别,如抽象思维、符号计算、逻辑演绎、因果分析等。这一定义为人工智能的早期发展指明了方向。然而,目前的人工智能发展似乎并未完全遵循这一既定轨迹。

当前,众多人工智能成果尚未充分体现其核心能力。例如,图像识别和图像生成等任务仅停留在基础操作层面,与理想中的智能水平存在显著差距,并未达到最初对人工智能核心功能的定义。

人工智能目前的工作

在过去十年间,人工智能的研究主要聚焦于图像识别、图像生成等基础任务,如预测下一个Token或下一帧图像。这些工作大多在大模型的基础部分展开。以Sora为例,其核心原理之简单,以至于本科生都能掌握。目前,人们普遍关注单一的大模型,普遍认为只要模型规模足够庞大,通过大量数据和芯片投入,便可以实现所谓的“智能”。

然而,这一现象忽视了诸多关键问题,其中包括自主学习的能力和机制尚未得到充分实现。目前的人工智能技术仅能展现人类记忆的片段,其识别与生成功能局限于记忆的局部,并未达到自主获取新知识等目标,与最初设定的人工智能目标存在较大差距。

马毅对当下人工智能的看法

马毅强调,目前人工智能在智能领域的进展仅限于人类听觉的层次。要实现进一步的提升,人工智能需模仿人类大脑的机制,构建系统性的网络,整合多个闭环,以便对复杂的外部世界信息进行整理和提取。目前,大型模型尚未达到自然智能发展的初级阶段,例如,动物和人类自身基于DNA能够形成大脑记忆并自主学习新知识的能力,这在当前的大模型中尚未实现。

马毅的测试结果显示,在理解数概念方面,现有的大模型均表现不佳。这一发现暗示,当前评估人工智能成效的指标可能存在偏误。公众对大模型的推崇可能过于盲目,而实际上,大模型并未达到人们所期望的智能水平。

重新定义人工智能

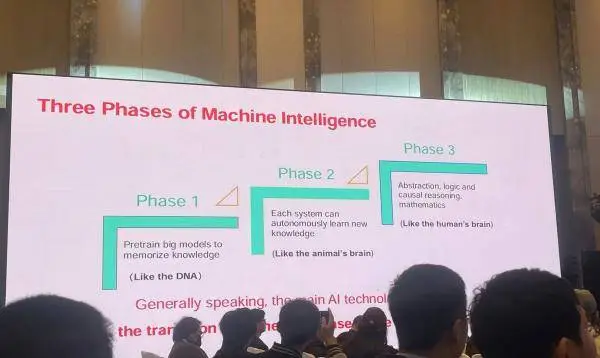

马毅提出,人工智能的定义应与自然智能的进步相协调。自然智能的演进路径与人工智能的进步有着相似之处。比如,在类似DNA的初期阶段,我们能够探寻到人工智能的基础构成元素。随后,个体智能发展到能够生成大脑记忆、自主学习新知以及修正已有知识。这种发展模式或许有助于人工智能回归其名称所蕴含的进步道路。

这并非意味着对现有成就的否认,而是强调应直面存在的问题,并对发展路线进行重新规划。事实上,目前的人工智能技术与最初设定的目标之间存在显著差异。

人工智能发展的警示

当前,大众对大型模型充满热情,然而,马毅的观点指出,在人工智能的快速发展中,诸多问题被忽视。现实中,追求进步往往并非基于真正的“智能”,而是盲目地堆积数据和追求规模。在这种背景下,我们可能难以实现人工智能质的突破。

科学家应当借鉴历史经验,回顾达特茅斯会议上那些敢于突破常规的先驱者,他们中的许多人最终赢得了图灵奖和诺贝尔奖。现今的年轻科研人员应警惕盲目追随潮流,学会在孤独中坚守,勇于对主流的科研方向提出质疑,并致力于对人工智能根本性的深入研究,如此方能使人工智能的发展更加完善。

马毅的角色与影响

2014年,马毅担任上海科技大学信息科学与技术学院计算机视觉领域的负责人。他的见解对行业发展起到了一定的推动作用。无论是通过测试评估学生对于数概念的掌握,还是对主流人工智能进展提出疑问与建议,他的工作都有助于激发学者们从不同视角审视人工智能的未来发展趋势。

该问题不仅促使人工智能研究领域的学者进行深入思考,也对整个领域的商业投资及其他相关方面产生了深远影响。过去,人们普遍看好大规模模型的投资前景,并以此作为衡量成效的标准。然而,当前形势下,有必要重新评估这一评判标准的合理性。

马毅提出的重新定义人工智能的观点,是否能够获得公众的认同?诚邀各位留言、点赞及转发本篇文章。