当前艺术领域繁荣兴盛之际,上海美术学院举办的“城市山水——上海美术学院城市山水作品展”研讨会吸引了众多关注。会上,围绕城市山水主题展开的讨论成为业界热点。特别是关于中国画传统与“城市山水”关联性的阶段性观点,引起了广泛关注。

展览基本情况及目标

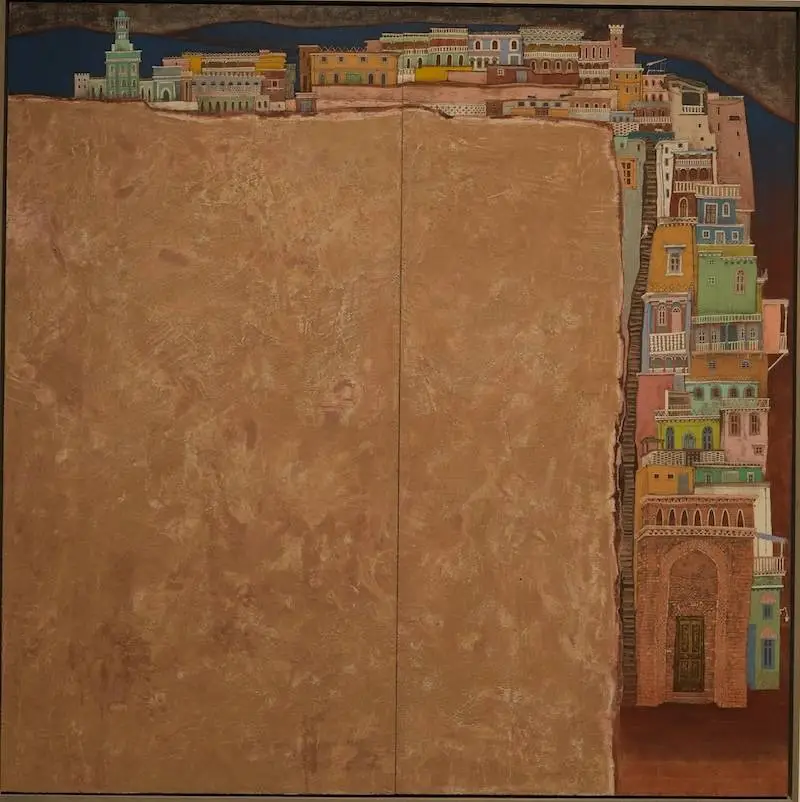

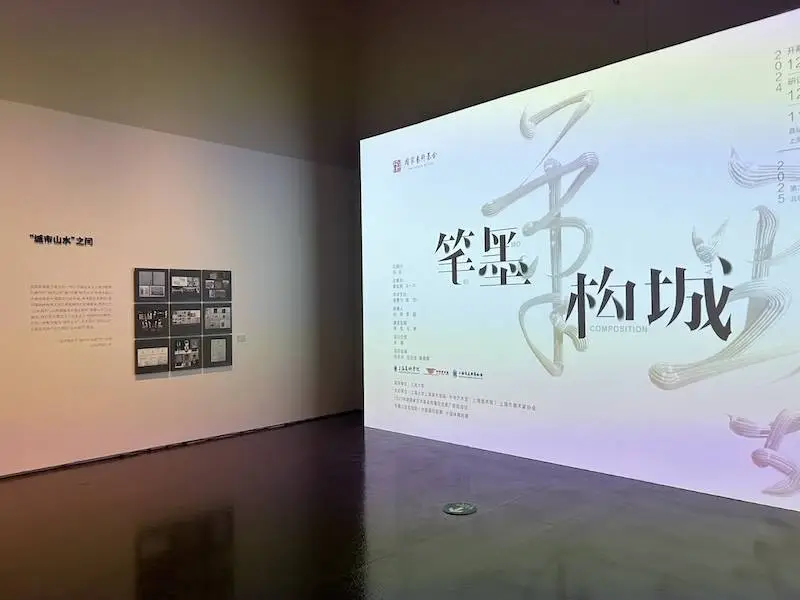

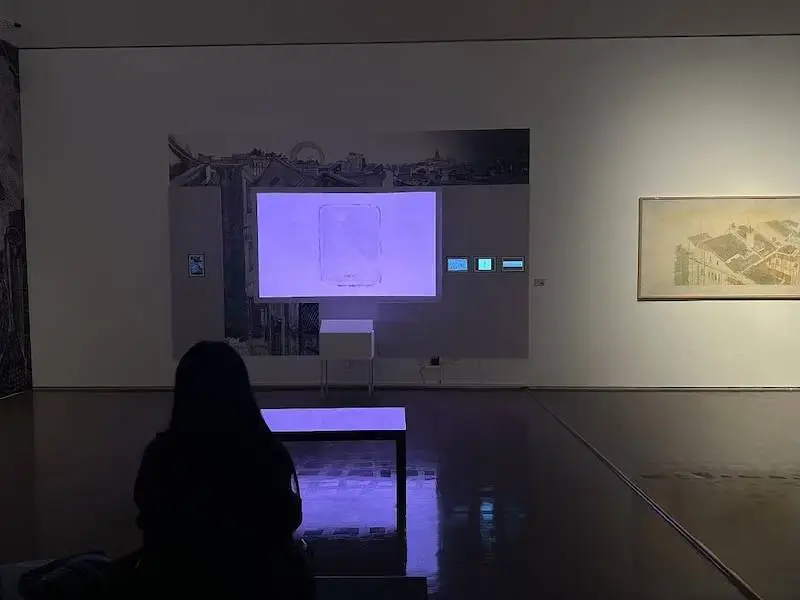

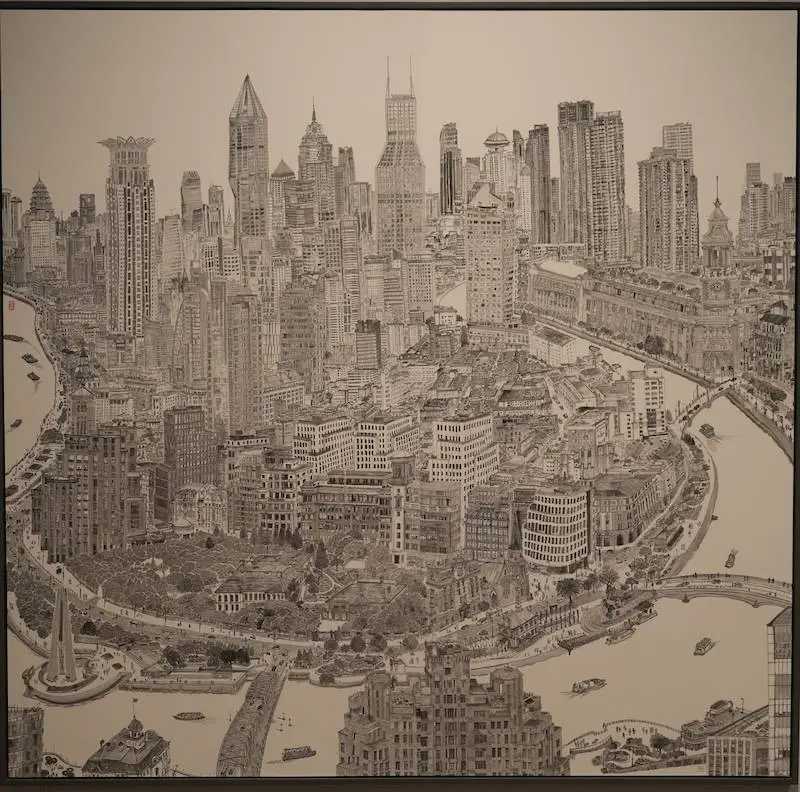

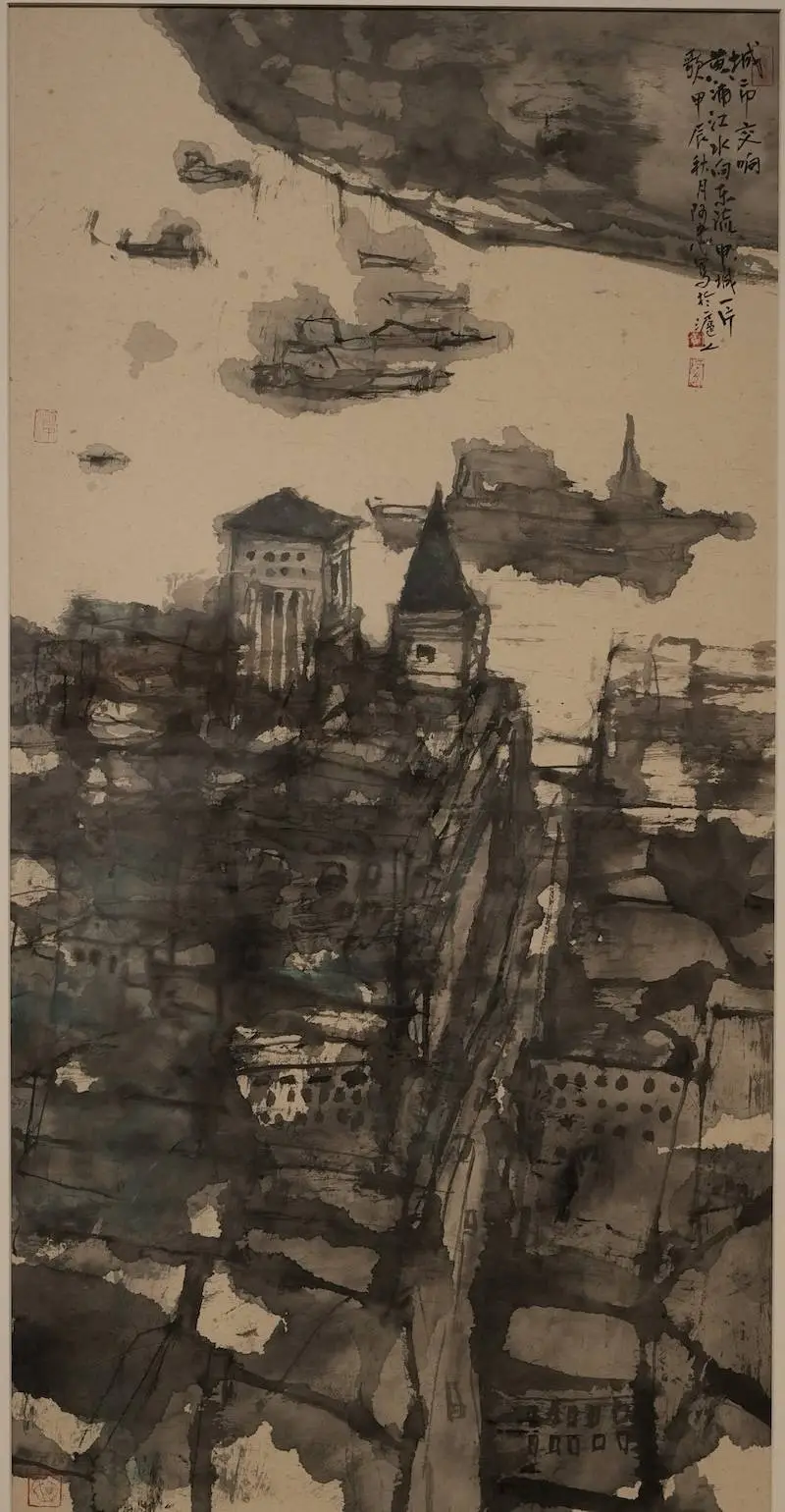

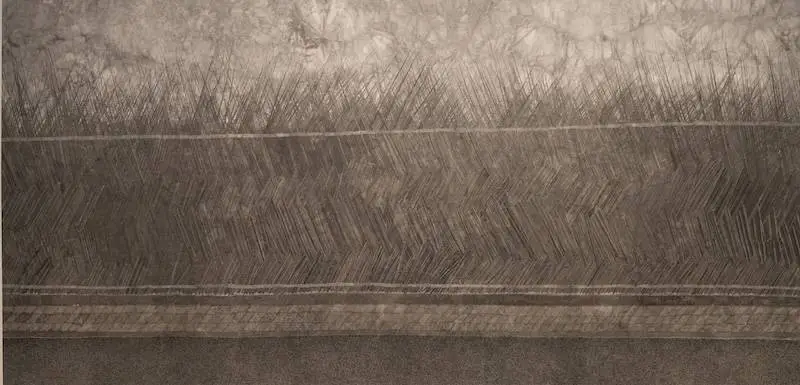

上海美术学院近期举办的展览,其主题围绕城市建筑景观展开。该展重点突出“笔墨”与“构城”两个核心概念。展览集中展示了画家们对绘画本体语言的深入探索,城市山水画作凸显了上海画家对传统中国画笔墨语汇的重视,并展现了他们在学理上试图将笔墨与传统文化相结合的努力。此外,“构城”概念展现了画家们试图突破传统笔墨语言的限制,寻求创新发展的新方向。此次展览意在通过城市山水作品,探讨中国画笔墨语言与当代城市景观及精神之间的联系。

位于上海的这一活动吸引了众多当地画家。在此,众多艺术观念得以集中展示,作品数量众多。这些作品展现了上海城市山水景观的多样视角,对其他地区城市山水创作的推动作用显著。

中国画传统要素

在中国画的传承中,笔墨与气韵的生动表现至关重要。与会专家指出,无论画作内容如何,无论采用何种材料,只要在美学层面展现出笔墨与气韵的生动性,即可视为中国画。中国画拥有其独特的审美语言和理论框架,其中蕴含着对民族特色和国家精神的期许。比如,在将某幅画作归类为中国画时,必须遵循这种植根于传统美学之中的规范。这一传统观念历经岁月沉淀,是众多画家与艺术理论家长期探索的智慧结晶。

这些传统元素对于现代城市山水画作创作至关重要。画家在继承传统的同时进行创新,其传统技法功底直接影响作品能否深刻体现中国画的精神内涵。例如,传统笔墨技艺使得画家能更流畅地在纸张或画布上展现个人想法,对构建城市山水绘画语言具有极其重要的价值。

城市山水作品中的思考体现

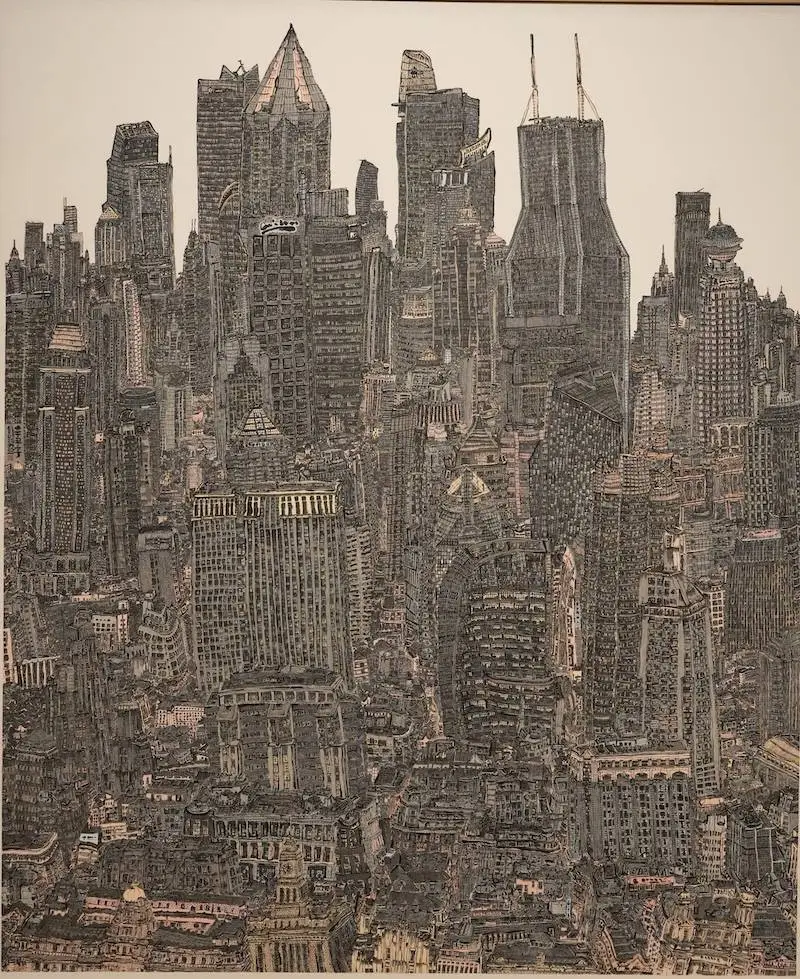

展览中的作品展现了艺术家们多维度的思维。上海美术学院的城市山水画家们在技艺上勇于探索,力求以新颖手法展现都市风貌。他们创新性地将传统皴擦点染等技法运用于描绘现代建筑,如摩天大楼。在语言运用上,他们巧妙地将都市流行元素融入传统绘画语言,例如运用山水线条描绘城市交通网络。

该作品在审美与内容上,展现了当代都市居民的价值取向。其中,作品频繁描绘了繁忙的商业区域或静谧的街区角落等现代城市景观。作品的主题多围绕挖掘现代都市人的精神世界,同时呈现了现代都市与传统山水观念之间的冲突与交融。

城市山水与中国画美学期待的关系

研讨会上提出,这两者之间是否能够形成应有的契合,是一个值得深入思考的问题。一方面,展览中的众多作品都在努力迎合中国画的美学期待。尽管这些作品在表面上描绘的是现代城市景象,但若深入分析,可以发现其中融入了传统笔墨的韵味和生动的气韵元素。

另一方面,鉴于城市山水创作的独特性,一些作品尚在探索之中,与国画传统美学期望尚存差距。这主要是因为现代城市景观的复杂多变,要在此环境中完美融入传统美学,对创作者而言是一大挑战。

新旧山水画比较与变化

上海的新山水画,尤其是城市山水画,与五六十年代相比呈现出显著差异。五六十年代的城市山水画大量涌现,主要受时代背景的影响。然而,在当今时代,由于地域空间、时代语境、笔墨语言追求等多方面的转变,创作面临新的挑战。

尽管如此,新山水画在延续海派绘画传统的基础上,仍旧谨慎地挖掘时代议题。比如,它在描绘现代城市风貌方面与五六十年代的作品存在根本差异,题材上则更侧重于现代都市中错综复杂的建筑形态等。

现代视觉对中国画的影响

现代视觉艺术主要受到西方风格的影响,这一现象对中国山水画的演进产生了不可忽视的作用。现代视觉艺术的变化显著地影响了中国画在笔墨运用上的表现手法。过去,中国山水画并未融入西方风景所特有的空间观念,然而,当前视觉文化的兴起使得这一传统艺术形式开始发生转变。

自20世纪起,中国画的传统技法受到批评,被认为限制了其进步并忽视了视觉感受。然而,当前一些艺术家以城市山水为题,试图构建全新的城市描绘笔墨体系。此举措旨在使中国画更有效地跟上现代视觉艺术的演变。

上海美术学院近期举办的研讨会集纳了众多新颖见解与思考,对中国画领域的发展具有重大影响。关于此次研讨会提出的观点,它们在推动城市山水画进一步发展方面能起到多大作用?我们期待广大读者积极参与讨论,留下宝贵意见。若您认为本文具有参考价值,请不吝点赞与转发。