冬季来临,儿童呼吸道感染病例增多,小儿肺炎病例亦显著上升,这一现象值得关注。杭州儿童医院迅速接收了众多肺炎患儿,此情况暴露了小儿肺炎的严重性,提醒家长需保持高度警惕。

儿童肺炎猛增

近期,随着冬季的降临,小儿呼吸道疾病传播速度加快。杭州的杭州市儿童医院成为观察典型,仅一周便接待了数十名因呼吸道感染导致肺炎的儿童患者,这一现象充分揭示了儿童肺炎的高发态势。冬季气候,室内外温差显著,空气干燥,为病菌繁殖创造了有利条件。儿童抵抗力较低,很容易患上肺炎。这种现象在多个地区均有发生,并非仅限于杭州。在此期间,儿科就诊压力普遍增大。

多种因素可导致儿童肺炎,其中包括天气等外部条件。此外,儿童免疫系统尚未成熟,亦为主要诱因。当儿童在公共场所接触多种病原体时,感染风险随之上升。例如,幼儿园和儿童游乐园等场所因人流量大,感染概率相应增加。

患病家庭实例

小玲的病例极具代表性。起初,她的症状类似于感冒,仅表现为咳嗽和流涕,这在家长眼中不过是轻微不适。小玲的母亲也不例外,并未对此给予足够重视。然而,病情很快加剧,小玲咳嗽时伴有痰鸣,体温急剧升高至38.8℃,即便服用退烧药也无法有效降温。在慌乱中,新手母亲带着孩子赶往杭州市儿童医院。这一情况揭示了众多家长难以准确区分感冒和肺炎早期症状,进而导致众多儿童病情被延误。

众多家庭或许会遇到相似困境。父母通常缺乏必要的医学常识,导致对孩童疾病的诊断不够准确。通常是在孩子病情明显恶化后才采取应对措施,这可能导致孩子遭受更多痛苦,也可能加剧病情的复杂性和治疗难度。

医院诊断治疗

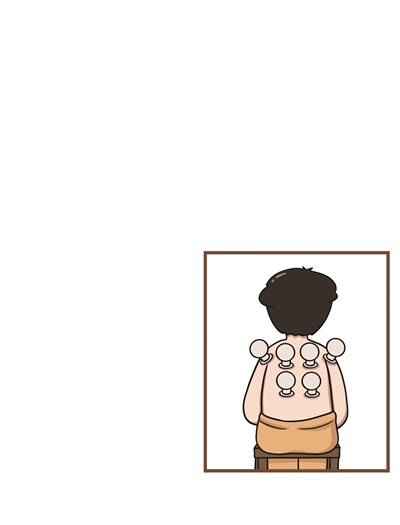

杭州市儿童医院的副院长桑杲对小玲进行了快速检查和评估。通过病原体检测和胸部X光片,确诊为“支原体肺炎”。医院随即实施了西医抗感染治疗,并辅以中药进行综合治疗。治疗措施包括中药内服以止咳、平喘、化痰,穴位贴敷,小儿药浴,以及拔罐等中医儿科特色疗法。短短一周后,小玲的发烧症状得到缓解,咳嗽也有所改善。

当前医疗技术持续发展,针对小儿肺炎的治疗手段丰富多样。众多医疗机构正积极尝试中西医结合的治疗途径。通过针对不同病期实施差异化的治疗方案,不仅提升了治疗效果,还加速了患儿的康复进程。

中药治疗措施

桑杲阐述了中药在治疗小儿肺炎方面的应用。在急性阶段,依据病症的风寒、风热、痰湿、痰热等性质,选用各异的中药口服配方。进入病情的后期迁延期,针对气虚、阴虚等不同状况,运用六君子汤、沙参麦门冬等方剂。传统中医的治疗手段旨在全面调养患儿,不仅针对病症进行控制,更重视机体功能的恢复和增强。

在众多地区,中医针对儿童肺炎的治疗方法普遍存在。医生们会依据所在地的气候条件、患儿的具体体质等因素,对中药配方等治疗方法进行相应调整。比如,在气候寒冷的北方,风寒证型较为多见,治疗时更倾向于使用具有驱寒作用的药物。

肺炎症状差别

桑杲指出,肺炎与感冒在症状上存在显著差异。小儿肺炎患者常表现为剧烈且频繁的咳嗽,痰液多而粘稠,有时伴有痰鸣,并伴随气喘和呼吸急促,患者的精神状态普遍不佳。病情严重时,患者可能出现晕厥和血压下降。在病程方面,感冒通常在三到七天内自行缓解,而肺炎则通常超过一周。一般而言,由病毒或细菌引起的肺炎病程约为七天,支原体感染则需三至四周,特殊病菌感染则可能更长。

家长通过认识这些差异,可以更准确地评估孩子的健康状况。在医疗资源较为匮乏的偏远地区,家长若能及早识别病情,迅速采取行动,便能有效防止孩子病情的进一步恶化。

防御措施提醒

桑杲指出,儿童需提高自我防护能力。他建议,儿童应尽量避开拥挤的公共场所,以降低感染病菌的风险。若在公共场所遇到感冒、咳嗽或发热的病人,应尽量保持距离,并佩戴口罩。这些措施对儿童预防肺炎具有关键意义。

家长需重视培养孩子的日常生活习惯。合理的膳食、适度的运动和规律的作息均能增强孩子的免疫力。在此,我们向广大读者咨询,在护理孩子预防肺炎方面,您有哪些独到见解?欢迎点赞、转发本文,并在评论区展开交流与讨论。