江苏徐州,地处华夏九州,历来是北方要塞、南方通道,战略地位显著,商旅络绎不绝。拥有千年历史的窑湾古镇近期引发关注,其柳琴戏《窑湾往事》在此问世,背后故事引人入胜。

窑湾古镇的文化意义

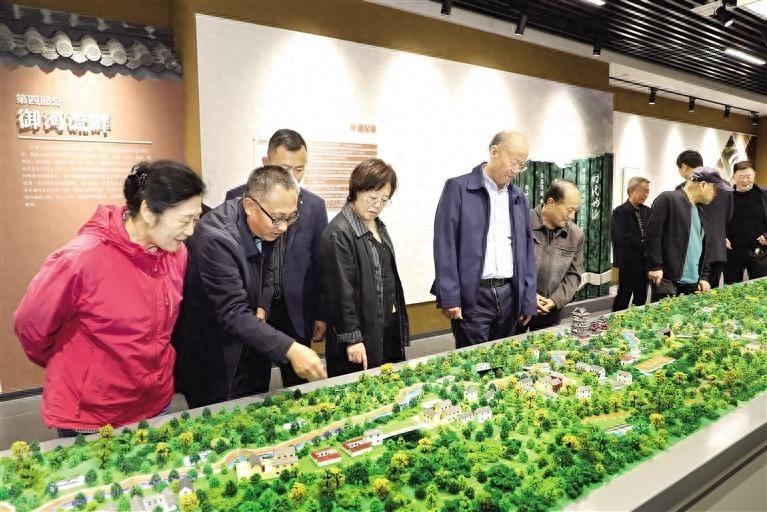

窑湾古镇坐落于京杭大运河与骆马湖的交汇之地,被誉为全国知名的水乡。古镇内保留着丰富的运河文化印记,是徐州地区人文风俗的集中体现。它见证了运河的兴盛,历经千年发展,融合了南北商业文化。众多历史建筑和传统民俗得以保留,成为研究徐州及运河沿线文化的宝贵资料。窑湾承载着数代人的记忆,是运河文化不可或缺的一部分。

窑湾以其独特的魅力吸引着众多探索者的目光。此地运河文化底蕴丰厚,宛如一部有待解读的历史长卷。每一块砖石似乎都承载着过往的故事。究竟还有多少未被发现的文化宝藏隐藏其中?

柳琴戏的历史与特色

柳琴戏起源于苏北和鲁南地区,拥有超过两百年的历史。这种戏剧形式以独特的唱腔著称,具有强烈的感染力,因此被百姓昵称为“拉魂腔”。在鲁、苏、皖、豫四省交界的地带,流传着“三天不闻拉魂腔,饭食与睡眠皆失味”的俗语。柳琴戏的唱腔丰富多样,包括“九腔十八调七十二哼哼”,构建了一个完整的音乐体系。它不仅吸纳了民间音乐元素,还融合了邻近地区的戏剧音乐,展现了南北音乐韵味的和谐融合。

与发展历程密切相关,江苏徐州市柳琴剧团在成立初期,以伴奏乐器柳叶琴为依据,将其命名为柳琴戏。这一名称在1954年华东区首届戏曲观摩演出大会中,得到了专家学者的广泛认可,随后,众多剧团纷纷效仿,更改了名称。这种兼具柔美与刚劲的唱腔风格,充分展现了徐州地区南北文化的融合特点。那么,在现代社会中,柳琴戏的传承是否正遭遇着挑战?

《窑湾往事》的创作团队

江苏柳琴剧院负责创作并演出《窑湾往事》,此剧由徐州演艺集团制作发行。剧本由知名编剧罗周指导,华春兰执笔,昆曲大师石小梅执导。该团队实力雄厚。

该创作团队旨在舞台上呈现窑湾的历史与运河文化风貌。他们细致规划剧本,注重每个环节,致力于创作一部反映徐州本土文化精髓的优秀戏剧。他们期望通过现代戏剧手法,将徐州悠久的文化传递给更广泛的观众。那么,他们是否实现了这一目标?

《窑湾往事》的剧情架构

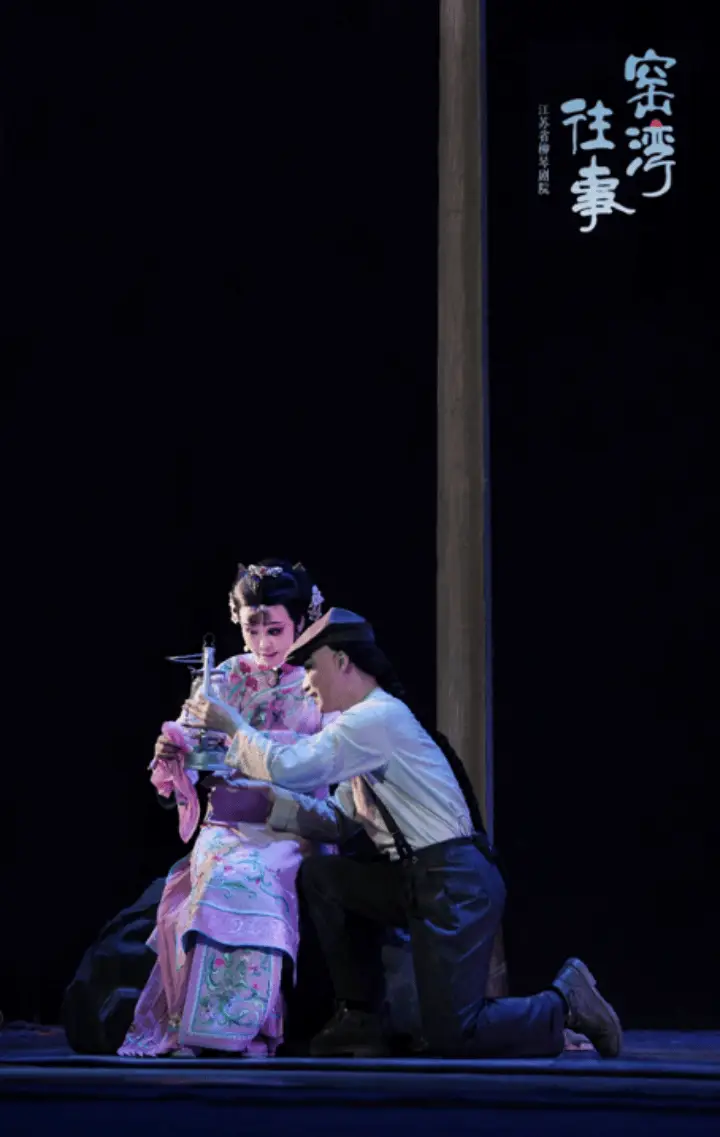

《窑湾往事》运用双线叙事手法。时扬,一位专注于古建筑修复的专家,其视角引领观众探寻古镇深藏的历史记忆。同时,剧情还描绘了运河女儿青鸾的传奇故事。该剧生动展现了大运河文化的持续生命力,内容涉及大运河、柳琴戏以及邳州运河船工号子的多种文化特色。

该剧情设计巧妙融合了运河的悠久历史与现代元素。旨在传统与现代相互辉映,舞台上力求探索新颖的表演手法。通过精细、唯美、富有意境的舞台表现,彰显窑湾的独特魅力和运河文化的丰富内涵。然而,这种创新形式能否获得观众的认可,尚存疑问。

演员张晶的表演突破

张晶在剧中扮演青鸾一角,该剧编排历时两年多,她已参与演出数百场。在剧中,她的唱腔部分高达237句,超过了她以往饰演女主角时的数量。张晶对青鸾这一角色情有独钟,认为与角色有着深厚的情感联系,如同家人。她在唱腔及表演风格上有所突破,超越了地方剧种的传统形式。

演员对角色的深情投入有助于提升表演的生动性和深度。张晶的转型或许将成为柳琴戏表演创新的典型示例。这一转变是否能够激励更多演员进行创新实践,尚待观察。

《窑湾往事》的文化使命

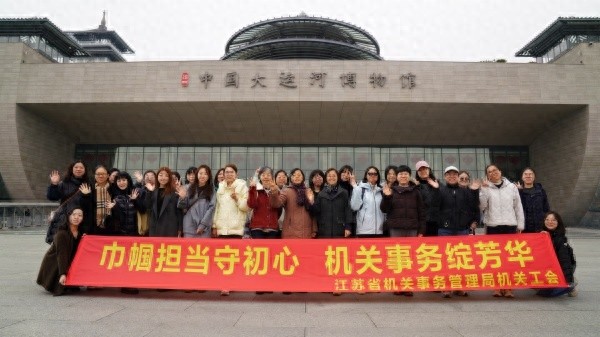

《窑湾往事》系徐州本土文化的代表,自1954年以来,柳琴戏在上海鲜有大戏上演。此次,该剧携徐州的人文风情、柳琴戏的独特风格等元素亮相。该剧的问世旨在弘扬徐州文化,特别是窑湾的运河文化、柳琴戏的文化内涵及蕴含的非物质文化遗产。

该剧旨在新时代背景下呈现柳琴戏的风采,期望增进公众对徐州文化内涵的认知。关于此剧在弘扬徐州文化上的潜在作用,其影响力究竟如何?我们诚挚邀请观众点赞、转发,并在评论区展开交流。