《儒藏》的问世,在当前文化传承与发展的历史进程中,无疑成为了一个显著标志。它如同连接古今的纽带,将过去的辉煌文化成就与现时的文化需求紧密相连。

《儒藏》背后的文化理想

季羡林、汤一介等学者推动了《儒藏》的编纂工作。这一历史事件中,《四库全书》等伟大典籍的编纂承载了编纂者的文化抱负。《儒藏》编纂者同样怀抱类似理想。他们把文化形象视为“面子”,将责任视为“交代”。2023年启动的编纂项目,展现了当代学者在儒家文化传承方面的责任担当。

编纂者致力于弘扬文化精髓。在众多学者的倡导下,他们开启了这一宏伟的学术之旅。每项决策、每阶段的编纂工作都蕴含着对文化的深切尊重。

《儒藏》的收录内容

《儒藏》在内容设定上具有明确的收录准则。自2023年起,编纂工作聚焦于核心内容。该编纂工作重点在于收录儒家经典及其历代注释。同时,历代学者对儒家思想的深入阐释的文献亦被纳入。此外,对于凸显儒家经世致用原则的著作亦有所收录。这一内容选择旨在全面呈现儒家思想在哲学、政治、军事等多个领域的深远和广泛影响。

所选内容既体现了合理性,又展现了深刻性。它们不仅聚焦于经典本身,还注重思想传播,从而使儒家文化得以从多个维度展现于公众视野。

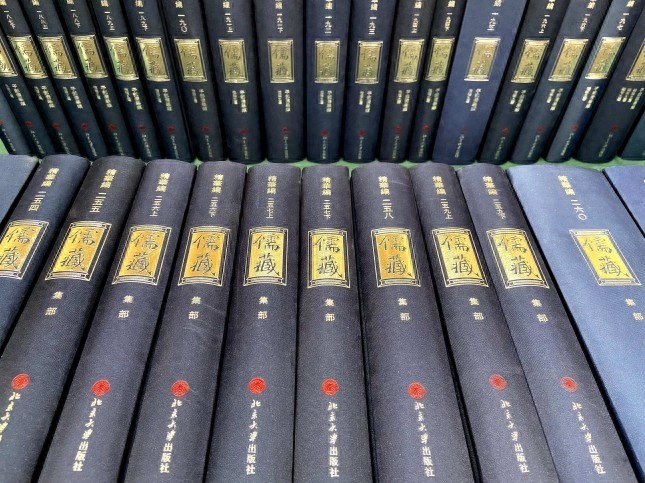

《儒藏》的规模宏大

《儒藏》在编纂规模上表现出色。其收录书籍种类超过3000种,总字数近10亿。这一数字在历代儒家典籍编纂史上极为罕见。它打破了以往在书籍种类和字数上的记录。如此庞大的规模充分证明了《儒藏》作为传统儒家文化集大成者的显著地位。

该规模的文化资源为传承提供了丰饶的素材。这使后人对儒家文化的研究在广度和深度上均能获得更丰富的资料支持,从而实现了文化宝库的显著扩展。

《儒藏》与其它典籍的关系

《儒藏》作为儒家文化的精华汇编,与其它文献保持融洽。它并未意图替代《四库全书》等著作。《儒藏》宛如文化宇宙中一颗独树一帜的星辰,独立于文化时空之中。其独立性与独特性使得它能与其它文献相互补充,共同推动中国传统文化的延续与进步。

该特性反映了文化传承的多样性。各类经典著作各具特色,其中《儒藏》确立了其独特的地位,从而提升了其在文化领域的价值。

《儒藏》编纂中的标点工作

标点典籍是编纂过程中的关键步骤。这一步骤既考验勇气也考验技能。在《儒藏》的编纂中,加标点同样遭遇了类似难题。然而,得益于科技进步,“识典古籍”系统实现了古籍整理的全方位功能。人工智能首先进行初步标点,随后由专业人员核对,这一过程显著降低了专家在基础工作上的精力消耗。

该过程的创新提升了编撰速度与精确度。它不仅契合了当下快速的工作步调,还确保了标点符号使用的正确无误。

《儒藏》的收藏与使用

《儒藏》的收藏方式成为当前讨论的热点。由于文化传统的影响,众多人士仍旧倾向于纸质版本的收藏。然而,随着典籍数字化技术的成熟,越来越多的人开始倾向于选择数字版。字节跳动公司捐赠的资金被用于《儒藏》的整理工作,并且整理后的成果已在识典古籍平台上向公众永久开放。这一举措使得《儒藏》的获取变得更加便捷。随着《儒藏》走进千家万户,人们能够更方便地阅读、检索、复制和使用,从而让这些经典在现代社会重新绽放光彩。

这一现象展现了时代进步与文化延续的紧密结合。针对《儒藏》一书的版本选择,您更偏好纸质还是电子形式?期待您的观点,欢迎留言、点赞及转发。