苏轼不仅在诗文中独树一帜,他在日常用品的制作和使用上也展现出独到见解。这些趣闻轶事被后人广泛传颂,构成了不容忽视的文化财富。

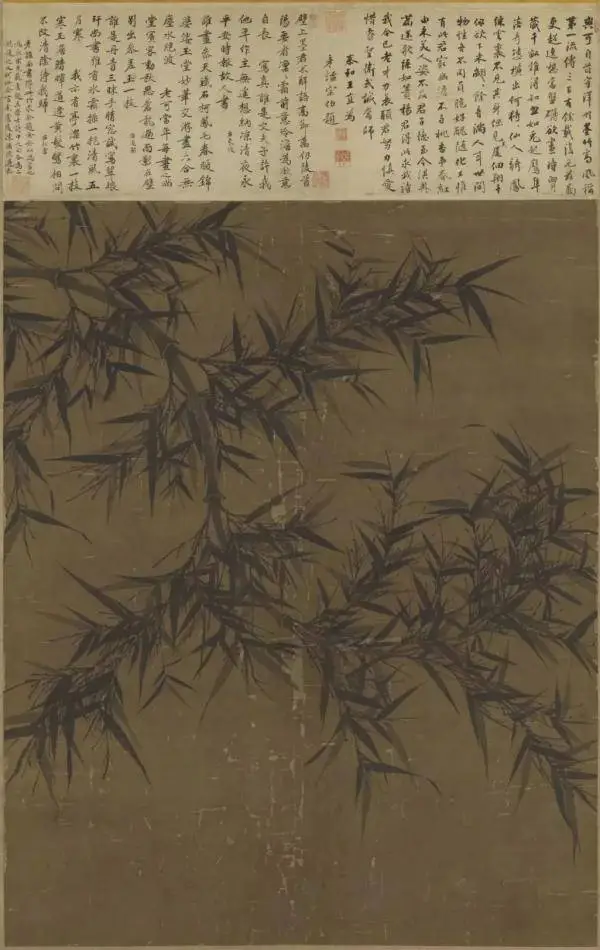

从诗词看东坡与竹笠

苏轼的诗词与竹笠之间存在着深厚的渊源。竹笠这一物品在古代就已存在,唐代诗人张志和的诗词中便有“青箬笠”的提及,而苏东坡在《浣溪沙·渔父》一诗中也对其有所涉及。这种“箬笠”是用竹皮或竹篾编织而成。在诗词中,竹笠展现了古代文人对其日常用品的关注,同时也映射出当时的生活情景。苏轼借鉴前人诗词,将竹笠的意象融入其中,这充分体现了他对这种日常用品的认可与喜爱。

苏轼的运用并非单纯的模仿,而是体现了一种文化的延续。在他所创作的诗词中,竹笠具有多样的象征寓意,这些象征意义得以充分展现。

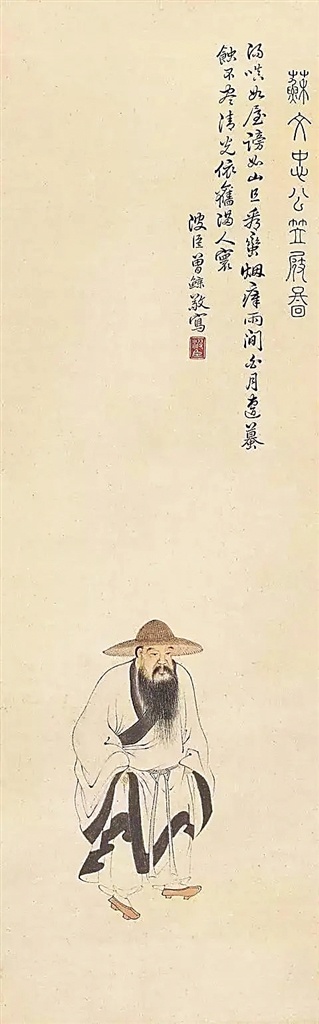

乌角巾与东坡

苏轼在《纵笔三首》其二中提及乌角巾,此物象征其本人。此巾源自内地,虽为帽饰,却勾起诸多遐想。通过此物,可见苏轼在异乡为官时携带的故乡之物,反映了其思乡之情或对家乡物品的坚持。乌角巾亦见证了他在海南的种种经历,或许成为当地居民识别其身份的标志之一。

乌角巾虽微不足道,却对解读苏轼在儋州的日常生活及其心理状态颇具价值。此物体现了苏轼的部分身份,有助于我们更细致地构想他在那个特定时期的形象。

东坡帽的流行

东坡拥有一顶类似椰子冠的显眼帽子。在《椰子冠》一文中,他将此帽描述为“短檐高屋帽”。其弟子李廌在《师友谈记》中记载,士大夫们纷纷效仿东坡所戴的桶高檐短帽,称之为“子瞻样”。一顶帽子带动了一种时尚潮流,这充分体现了苏轼的影响力。士大夫们对他的审美趣味和个人风格进行模仿,这一现象不仅代表了时尚趋势,也揭示了北宋时期文化名人对于社会风尚的深远影响。

东坡帽的流行或许与公众对苏轼的敬仰有关。其设计风格与苏轼的文化魅力相融合,促成其成为时尚象征。此帽在社交及文化传播领域承载着独特价值。

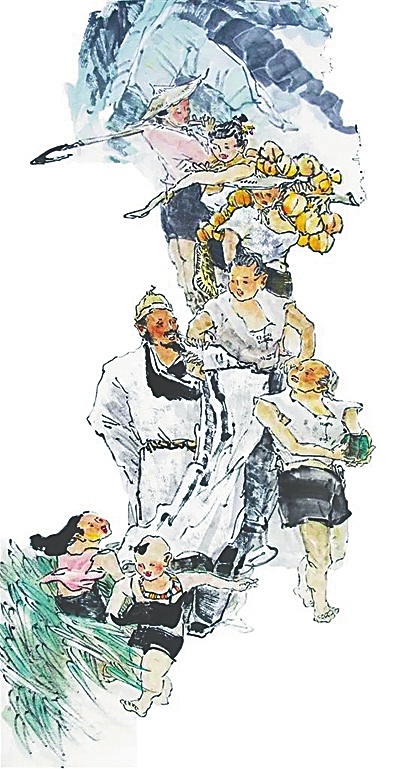

有趣的龟冠赠与

葛延之曾赴海南向苏轼请教,学成后赠送了龟甲帽。南宋时期,诗词评论家葛立方的堂兄葛延之来到儋州,向苏轼学习作文。苏轼用金钱购买物品的比喻来阐述作文的意旨,强调材料整合的重要性。葛延之受此启发,赠予苏轼一顶龟冠,苏轼亦回赠《葛延之赠龟冠》一文。这一事件不仅反映了师生之间的交流,也展现了当地特色物品龟冠首次进入苏轼视野的趣味场景。

海南的龟冠体现了当地特有物品在文人交往中的重要作用。这一现象揭示了当时各地区文化产品间的交流与融合态势。

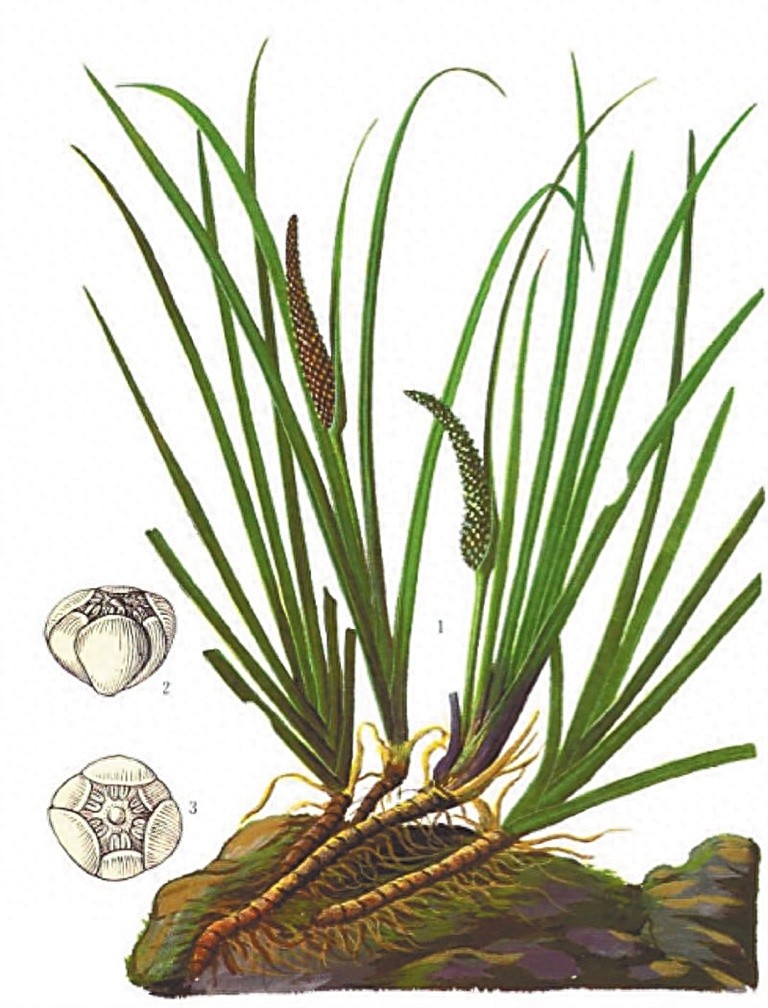

东坡的制墨与制酒

苏东坡喜爱美酒,虽酒量不佳,却对酿酒技艺情有独钟。他在黄州时期曾酿造过蜜酒,以及采用米、麦、水按比例调和而成的“真一酒”。移居海南后,他又尝试制作了天门冬酒。在《桂酒颂》一文中,他详细描述了桂酒的制作原料及步骤。苏东坡自制酒享受其中乐趣,并在《东坡酒经》中对酿酒过程进行了详尽阐述。除此之外,他还拥有制作墨水的经验。

他对生活实践充满热情,这体现在他制作酒和墨的行动中。亲自投身于这些工艺过程,为他流放的岁月带来了不少欢乐,同时也让后世见证了其多才多艺的一面。

东坡趣事的文化意义

东坡的诗文之外,记录了诸多趣事,这些内容对于文化研究具有深远影响。诸如制帽酿酒等活动,在诗文中得以展现,成为后人怀念的珍贵记忆。这些活动的制作、使用以及诗文的记载,共同反映了当时的文化习俗和生活状况。东坡的所作所为和兴趣爱好,不仅影响了当时的社会风气,也传承了文化传统。这些故事不仅承载着历史记忆,还极大地丰富了我国文人的文化底蕴。

探讨苏轼的哪些趣闻最能展现其对文化传承的深远影响?欢迎各位在评论区分享见解,同时请记得点赞及分享。