三十几年前座谈会的内容至今仍受到广泛关注。如今,像小宋这样的掌故作者正以新颖的方法传承和推进掌故文化,这一现象值得关注研究。

追溯往昔掌故座谈会

1944年,上海《杂志》的《掌故座谈会》颇具创新性。与会者均为经验丰富的资深人士,包括包天笑、周越然等,他们的交流内容极为丰富。这一场景反映了当时掌故文化交流的繁荣景象。包天笑与周越然关于藏书话题的讨论尤为珍贵,表明当时掌故话题的多样性。这些讨论为后续的掌故研究提供了宝贵资料。

当时的文化环境中,众多资深人士汇聚一堂,共同交流历史故事。他们各自携带着丰富的知识和个人记忆,这些故事涵盖旧时习俗、文人轶事等多个领域。这些交流可能对当时的文化保护与传承观念产生了影响。

小宋的阅读功底

小宋的工作并非仅限于网络搜索。他对纸质书籍的阅读能力不容忽视。尽管现代信息丰富,网络搜索十分便捷,但仍有大量内容未在网络上收录。小宋愿意投入时间逐页阅读纸质书籍,这种坚实的阅读习惯是他深入掌故研究的关键支撑。

纸质书籍所包含的丰富深度信息构成了其显著特点。小宋在阅读纸质书籍的过程中,能够获取到大量原始且精确的历史资料。这些资料对他整理与分析工作大有裨益,进而使得他所撰写的掌故文章更具说服力,更生动地展现了历史掌故的实际情况。

小宋文章的价值

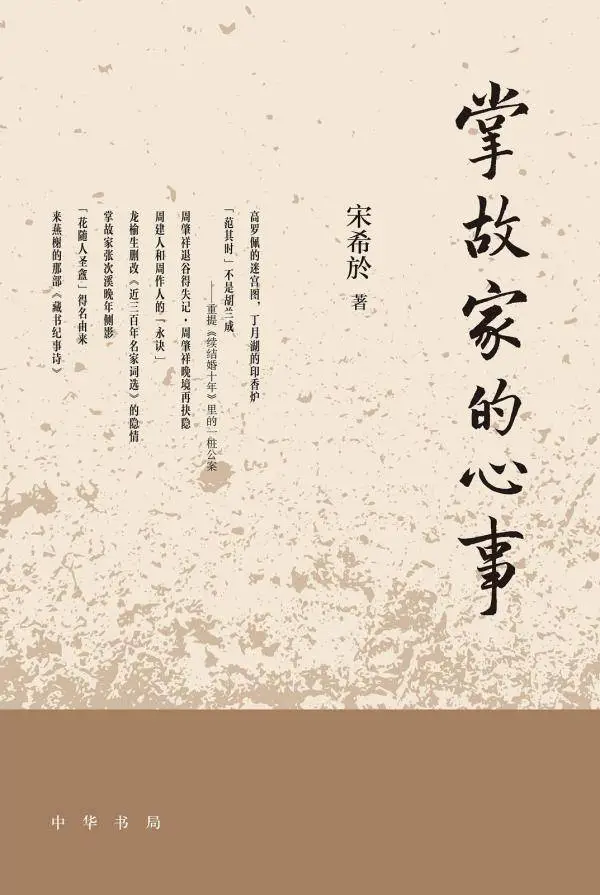

《掌故家的心事》一书中,小宋展现了其卓越才华。他的文章内容丰富,结构严谨,呈现出高度的统一性。在创作过程中,他精心布局,细致推敲每一个字句。例如,在补记中,他提及了沦陷时期报刊数量逐渐增多的现象。这些细节反映出他在搜集掌故资料上的不懈努力。

创作过程中,他参照“掌故手册”来构思文章结构。这种做法与前人传统有所不同。作者曾遵循“书话”“刊话”的路径,而小宋的这种手法为掌故文章确立了明确的文体界限。此举促进了掌故文章文体上的进步。

关于钊敏先生的关联

小宋与钊敏先生的交往显现了他对挖掘历史故事的专注。他曾复制小宋的文章并寄送给钊敏先生,频繁地与小宋探讨钊敏先生的藏书故事。此外,小宋还主动拨打电话与钊敏老先生取得联系。这些交流互动显著提升了小宋在搜集和解读掌故资料方面的能力。

钊敏先生的藏书历程或许反映了某个时期的文化收藏状况。与之相关的作者或小宋,均体现了背后人际关系的交织以及文化资料的持续丰富。

当代掌故写手派系

现代的掌故作者形成了多个流派。小宋属于“追求真实”的派别。他将“不详、待查、不准确、不真实”的内容作为研究的焦点。掌故领域呈现出多样化的风格,各流派从各自的角度深入挖掘历史、人物等方面的掌故资料。例如,回忆故人故事的流派侧重于回顾,而搜集零散文化资料的流派可能更注重积累。小宋所在的流派则致力于验证这些掌故的真实性。

各派系间既有差异亦存在关联。这些派系共同拓展了掌故文化的深度。例如,各派作品相互补充,多角度解读,助力读者全面把握历史文化的全貌。

与小宋相关的遗憾与展望

小宋原本计划撰写关于《子曰》笔名的探讨,但最终未能成文,这一情况让那些期待不劳而获的人感到失望。他的作品《掌故家的心事》仍需逐篇仔细阅读。这些文章蕴含着众多掌故,深入分析无疑能揭示出更多的文化内涵。

小宋的作品吸引了众多寻求深入了解的读者。公众是否对小宋继续探寻更多历史故事题材抱有期待?我们期待大家的评论与交流,以及点赞和转发,共同促进掌故文化的深入研究和广泛传播。