在艺术史研究中,东西方艺术交汇中的本质性特征及其相互间的相互作用展现出丰富的探讨空间。这种既直观又错综复杂的关系,构成了我们深入研究的核心兴趣点。

一西方与中国在交会中的本质化

在“东西方艺术交汇”的背景下,西方常被视为文化的输出方,而中国则被定位为接受者,两者往往被简化为特定的文明类型。比如,在探讨近代中国画时,即便东西方在交流中寻求共识并保留差异,研究者仍能识别出画作中融合的西方技法和本土特色。这一现象反映了本质化对艺术融合效果评价的影响。某种程度上,这显现了费正清“冲击与回应”理论的余波。自20世纪起,在艺术史研究领域,关于东西方观念的讨论与争议持续不断。

当前,探讨如何防止对东西方艺术交流融合的过度本质化,以更公正的视角审视这一现象,是一个值得深入思考的议题。这一探讨对于全面把握近代艺术发展中东西方各自所扮演的角色,具有极其重要的意义。

夏德译本的有限影响

夏德的研究引发了对“气韵”的西方兴趣,然而,其德语版本却鲜有读者。这一译本在德语学术圈外几乎无人问津。这一情况揭示了艺术作品或思想在跨文化翻译过程中所遭遇的挑战。在20世纪初期欧洲,语言障碍和学术交流的限制导致众多卓越的研究成果未能得到广泛传播。

当前的艺术研究资料搜集面临挑战。需考虑如何超越语言障碍,确保卓越的艺术史研究成果在全球范围内得到广泛传播和认可,防止有价值的学术成果被忽视。

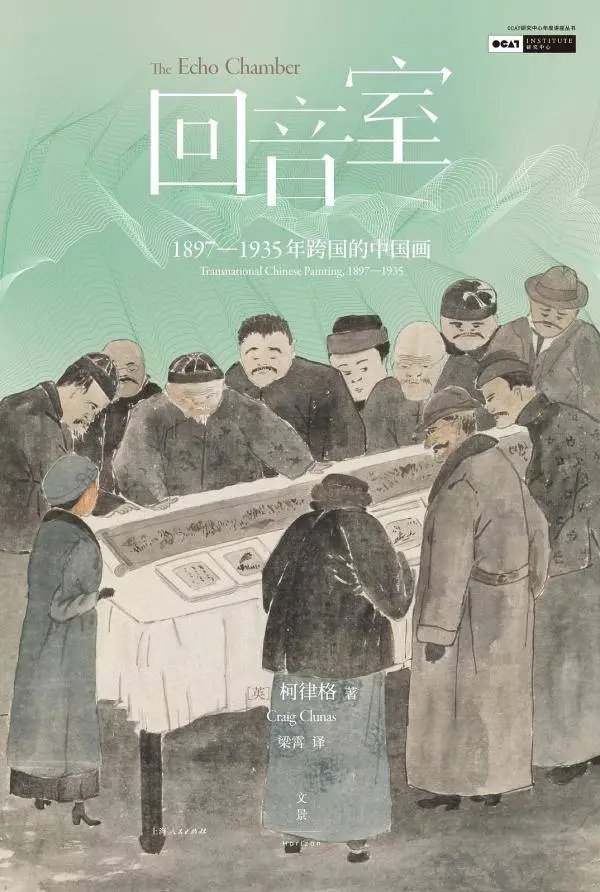

柯律格对冈仓的理解

柯律格强调,在解读冈仓的作品时,必须考量其文化渊源与创作背景。特别是冈仓的翻译工作,它反映了众多哲学观念与艺术潮流的交汇。目前,在艺术史研究领域,这种全面分析的方法愈发受到推崇。研究者们正致力于深入探究背景资料,力求重现艺术创作的真实全貌。

目前,判断研究阶段背景挖掘的深度是否达标尚存疑。在文化融合日益多元化的今天,探索如何全面深入解读人物作品的背景,成为持续研究的焦点。

对气韵生动阐释与欧洲思想的关联

柯律格对宾扬、翟理斯等人的文化渊源进行了深入探究,揭示了“气韵生动”的现代诠释与欧洲思想之间错综复杂的关联。在近现代西方,理性常被视为启蒙运动的象征,然而在艺术领域,这种关联却显得尤为复杂。19世纪末至20世纪初,文化交流日益活跃,各种哲学思想相互交织影响。

从历史进程的视角来看,梳理这种错综复杂的联系对于精确理解艺术史的发展至关重要。此外,此类研究还能为深入探讨东西方文化交流奠定坚实基础。

理论转译后的传播影响

柯氏对柏格森哲学等理论进行了梳理,揭示了其与“气韵生动”的融合过程。这一过程不仅展现了西方的丰富形象,还揭示了我国理论在转译与回传过程中对中国的影响。进入20世纪初期,社会经历了巨大变革,中国传统文人阶层逐渐解体,文化艺术领域也涌现出诸多变革。

中国如何在受到西方转译影响的背景下,更有效地推动本土艺术发展,并确立自身在文化艺术领域的发言权?这构成了当前文化进步所遭遇的挑战。

柯律格研究中的倾向

柯律格虽提出其研究无意复制历史“影响”,然而其作品频繁展现出对“西方”和“现代性”包容性的探讨。这种包容性不仅体现在艺术史的编纂和解读中,还关联到对东亚自我定位的转译影响。在现代研究领域,这种西方霸权式的包容性一直是学者们关注的焦点。

关于柯律格的研究方向,我们应持何种态度?是认可其揭示事物本质的积极作用,还是对其潜在的思想倾向持批判态度?这一问题值得读者深入思考并表达个人见解。我们期待读者踊跃参与讨论,并对本文给予点赞与转发。