成为世界非物质文化遗产,对文化项目来说意义重大。近期,我国众多非遗项目备受全球关注,众多项目陆续被纳入世界非遗名录,如春节等关键文化元素亦在其中。这一现象背后蕴含着丰富的研究价值,其申报过程之复杂、所承载之意义之深远、所预示之发展动向,均值得我们细致剖析。

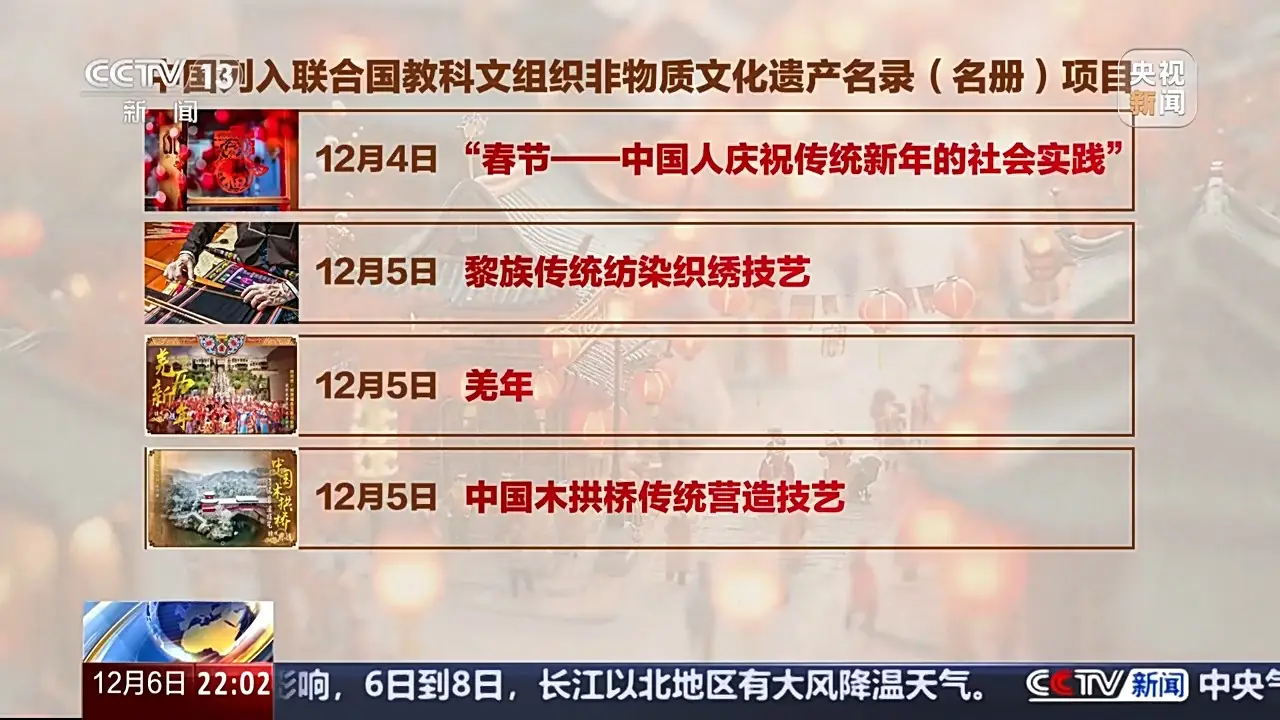

联合国教科文组织非遗评审

在每两年举行一次的人类非物质文化遗产评审中,我国每次仅能推荐一个项目,这一规定使得评审流程变得尤为繁复。以春节申遗为例,自去年8月起便开始筹备,直至今年3月前提交相关材料,整个过程漫长而严谨。众多项目争抢这一有限的名额,凸显了获得世界非遗名录资格的珍贵性,同时也反映了各国对自身文化遗产的高度关注。评审过程中,需多方参与,包括文化部门、专家等,既要评估项目的独特性和代表性,又要评估其在全球文化体系中的价值。

非遗项目涵盖了众多类别,包括民俗、民间文学、民间艺术以及民间技艺等。在角逐世界非遗名录的过程中,这些项目需在全球众多文化资产中凸显其独特性。这一成就不仅象征着项目的荣光,同时也反映了一个国家文化软实力的增强。

春节申遗成功的意义

春节申遗的成功带来喜悦。作为我国的重要传统节日,春节蕴含着深厚的文化意义。它代表了中国民众庆祝新年的一种社会实践活动,副标题凸显了其社会文化特征。此次申遗成功标志着春节以更正式、更具国际视野的方式获得认可。此举有助于全球更多人洞察春节的文化精髓,对弘扬春节文化具有积极作用。

申遗成功后,地方政府有机会在春节氛围的打造上发挥更大作用。他们可以采取措施,增强节日的气氛,使得更多人能够体验到传统过年的热闹场景。此举也激发了人们对春节文化日常习俗的探索兴趣,并促使他们主动参与到春节的各种庆祝活动中。

“1+3”变革及其含义

“1+3”模式承载着重要价值。“1”代表常规状态,“3”则代表新兴状况。三项名录被紧急纳入世界非物质文化遗产名录,这充分证明我国在紧迫保护非遗领域的成就显著,并获得了联合国教科文组织专家委员会的肯定。这一转变,是长期奋斗的成果,体现了我国在非遗保护领域,从政策制定到具体行动,均达到了较高标准。

该成果为其他迫切需要保护的非物质文化遗产项目注入了新的希望。这反映出我国在非物质文化遗产保护方面的路径是正确的,为其他项目的保护树立了典范,并积累了宝贵的经验,同时为更多非物质文化遗产的未来发展打下了坚实基础。

非遗工坊的意义与发展

全国范围内已设立超过9100家非物质文化遗产工坊。这些工坊承载着多方面的重要性。首先,它们专注于技艺的延续,使得众多传统手工艺得以世代相传。其次,这些工坊在推动经济与产业增长方面扮演着关键角色。以某些手工艺品的制作与销售为例,它们为当地经济贡献了显著收益。

非遗工坊的持续发展遭遇了挑战。确保其持续作为乡村经济的辅助力量,是一个值得深思的问题。此外,如何在促进经济发展的同时,有效发挥社会组织的作用和文化的熏陶功能,也是一个亟待解决的问题。这要求在商业运作、文化传承与社会建设之间寻求平衡点。

非遗文化产品的多元功能

非物质文化遗产作为一种文化产品,其作用是多方面的。它不仅具备经济效益,还在文化影响和社会发展方面扮演关键角色。在文化层面,非遗充当着文化身份的象征,蕴含着丰富的文化记忆。比如,某些民间艺术便是地域文化的鲜明体现。在社会发展方面,非遗活动有助于加强社区凝聚力,提升居民对文化的认同感。

目前,非遗在文化和社会建设领域的效用尚未完全显现。未来,应积极在多样化社会情境中运用非遗这一独特的文化资源,以促进其在文化推广和社会和谐进步中展现出更广阔的潜能。

对未来发展的思考与提问

目前非遗发展现状中,存在多个值得深入研究的问题。首先,针对新列入世界非遗名录的项目,需探讨其后续保护和发展的具体路径。其次,对于正努力申报的项目,应分析其可以借鉴的成功经验。再者,在非遗发展的整体框架中,需探讨如何优化各利益相关者的角色定位。

针对非遗文化的传承与进步,我们向读者提出一个疑问:个人在这一过程中可以扮演哪些具体角色?期待大家踊跃参与讨论,并欢迎点赞及转发本篇文章。