孔雀石绿作为一种杀菌效果显著的物质,却潜藏着严重的健康隐患,因而引发了广泛的争议。此物质曾在水产养殖中普遍应用,然而,如今众多国家和地区的禁令之下,其背后的原因究竟是什么?

孔雀石绿的基本性质

孔雀石绿属于三苯甲烷类化合物,其特征是绿色外观并带有金属光泽,通常以晶体形态出现。该物质在水中溶解性极佳,溶解后的水呈现蓝绿色。在工业领域,孔雀石绿用途广泛,能够用于羊毛、纸张等材料的染色处理。此外,它在生物试验中的染色应用亦不容忽视。

孔雀石绿在工业染料中的应用,使其在化学物质界确立了其特定位置。然而,由于其广泛分布的特性,可能为后续的不当使用埋下了风险。此外,它获取的便捷性也加剧了这一担忧。

曾经的广泛使用

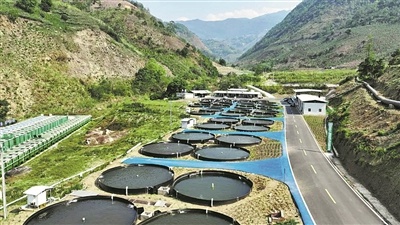

孔雀石绿一度在水产养殖中被广泛采用。该物质能有效抑制水产动物的寄生虫、真菌和细菌感染,尤其在防治鱼类的水霉病和原虫病方面表现突出。其成本低廉,操作简便,养殖者仅需少量孔雀石绿即可达到预期效果。此外,经孔雀石绿消毒的鱼死亡后,其外观颜色更为鲜艳,消费者难以仅凭外观判断是否使用了该药物。

养殖户当时过分依赖这种看似便捷高效的方式,因为其性价比高且易于获取。这种依赖无形中提升了水产食品的安全风险。

被发现的副作用

20世纪90年代,学者们陆续揭露了孔雀石绿的多重副作用。该物质具有剧毒和高残留性。一旦进入鱼体,它便转变为无色孔雀石绿,并迅速积累至有效浓度,损害鱼的肾脏、肠道等器官,干扰其排泄和解毒功能,导致药物在体内累积并引发中毒,进而影响鱼的生长和发育。据美国国家毒理学研究中心的研究,对小鼠施用无色孔雀石绿104周,其肝脏肿瘤发生率显著上升。

研究结果显示,孔雀石绿具有显著的潜在危害,这一危害不仅对水生生物构成威胁,也对食用水产品的人群的健康构成重大风险。

各国的禁用规定

考虑到孔雀石绿的潜在风险,众多国家和地区已将其纳入禁用药物名单。美国、加拿大、日本和欧盟等地区均实施了相关措施。以欧盟为例,其规定动物源性食品中孔雀石绿与隐色孔雀石绿的残留总量不得超过2微克每千克。日本则明文规定,进口水产品中不得检测到孔雀石绿残留。在中国,农业行业标准《NY5071-2002无公害食品渔用药物使用准则》亦将其列为禁用药物,而农业部发布的第235号公告则强调,动物性食品中不得含有孔雀石绿。

国际社会对食品安全问题表现出极高的关注,明确禁止使用孔雀石绿等有害物质,以保障水产养殖业的健康发展及公众的生命健康。

面临的管控困难

管控孔雀石绿面临挑战。首先,养殖者难以寻觅到效能相近的替代品,长期依赖孔雀石绿的低成本和高效能。其次,孔雀石绿作为工业染料,在各地化工商店普遍有售,流通路径众多,监管难度显著增加。

多种因素相互交织,构成了对全面遏制孔雀石绿非法使用的多重阻碍,这已成为当下保障水产品安全所面临的关键挑战。

多环节治理策略

打击孔雀石绿非法添加需多环节共同努力。水产养殖安全管理涵盖生产、销售、使用等多个步骤,因此养殖者、运输方、销售方等必须杜绝孔雀石绿的使用。同时,需增强养殖者的安全用药意识,并设立准入门槛,对上市水产品实施长期且有效的药物残留监控。

常态下,我国对孔雀石绿实施了多次监管和检测。我们致力于严厉打击非法生产、销售及使用被禁渔药的行为。此举措旨在切断孔雀石绿的来源,并整顿市场秩序。在国际贸易领域,对进口水产制品进行孔雀石绿检测已成为通行做法。这一做法有助于确保消费者食用鱼类时的安全,同时维护了各国在国际贸易中的良好声誉。

您是否认同有必要进一步推进孔雀石绿替代品的研发与普及工作?欢迎各位在评论区留下您的观点,并对本文进行点赞与转发。