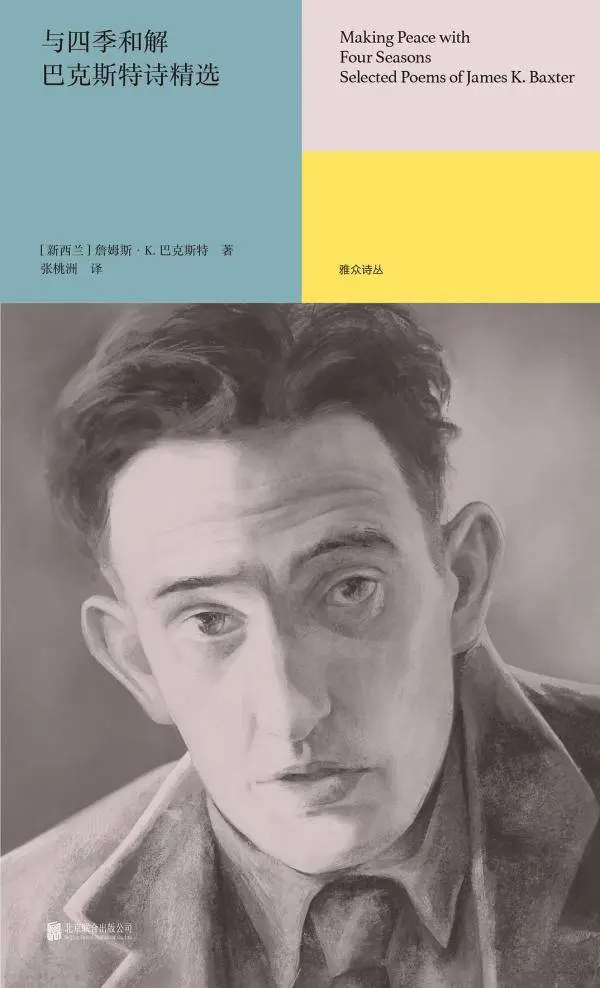

新西兰诗人詹姆斯·巴克斯特在文学及社会实践中产生了重大影响,其价值值得深入分析。他与其他诗人如奥登在认知上存在差异,坚持诗人应积极参与现实生活的观点。这一独特立场吸引了广泛关注,成为热议焦点。

巴克斯特的社会观与诗歌创作理念

巴克斯特主张诗人应投身于世界,主动对周围生活施加正面影响,如同细胞般为社会带来清新与美好,以此对抗社会的腐败与不公。他的这一观点与奥登认为诗歌无价值的看法形成鲜明对比。这种理念在新西兰社会各阶层中引起了广泛的共鸣。例如,毛利人可以通过他的作品反思自身的困境,而殖民定居者则从中获得动力,开始新的生活篇章。

在新西兰的社会环境中,巴克斯特目睹了众多社会问题,诸如官僚体系等。他通过诗歌进行批判,诗歌因此成为他开展社会活动的主要工具。

诗作中的文化批判

他的诗歌作品对毛利文化有着深刻的洞察。他意识到,诗歌中对末日主题的描绘,与毛利文化记忆的流失紧密相连。他致力于协助毛利民族唤醒自身的历史故事,并努力驱散东方主义的负面影响。他的创作不仅限于诗歌,更是在不懈地追求毛利文化的传承与自主性。

他将批评的焦点对准了新西兰的官僚机构,以及那些伪善的宗教信徒和吝啬的富豪。在这种文化背景下,他的批评显得格外尖锐,揭示了当时社会内部存在的深层冲突。

诗与社会行动融合的发展

巴克斯特的《耶路撒冷十四行》与《秋之书》这两部作品,显著展现了诗歌与社会运动的紧密结合。作品主题不再局限于诗人自身,而是扩展至更广泛的社会群体。与以往相比,这种融合程度更为深刻。

现代汉诗作品中存在类似诗篇与社会运动相结合的案例,这表明此类创作特点具有一定的广泛性。此外,这也从侧面印证了巴克斯特的创作模式在不同地域均具有借鉴意义。

诗歌中的浪漫派本质

尽管他热衷于投身社会事务,然而在探讨诗歌本质的问题上,他仍旧坚持浪漫主义立场。他认为日常生活要么毫无价值,要么如同神话般神秘。这一认知深刻地影响了他的诗歌创作,使得其作品弥漫着浪漫主义的氛围。

从浪漫主义视角审视其诗作,可助我们更深刻地洞察其诗歌中意象的选取等创作技巧,同时也能感受他在诗歌中对社会现象所展现的独特浪漫化表述。

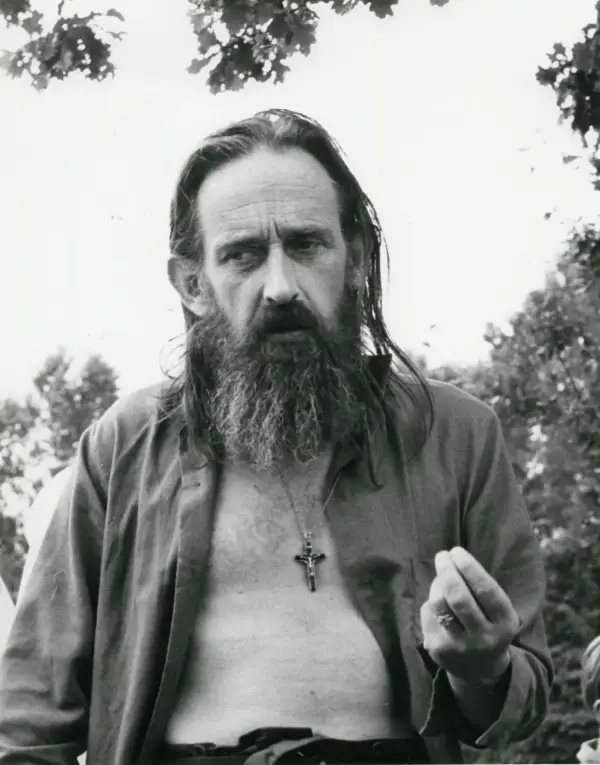

晚期作品的多方影响

在其后期创作中,诗人深入探讨了人际关系的网络。这一时期,他摒弃了现代诗歌中常见的审美模式,不再仅仅从对世界的感悟中寻求美学上的愉悦。他的后期作品体现了一种对多元关系的深入思考。

然而,在其后期作品中,他的天主教信仰引发了诸多矛盾。这种矛盾让他的朋友感到困惑。他在布道时的不情愿态度,揭示了其内心的挣扎。这种冲突亦体现在其作品思想的深度复杂性上。

对巴克斯特作品的批判审视

审视他的创作及其遗留下的个人陈述,当前进行评价和评论显得尤为关键。他作为历史男性作家的一例,其正面与负面特质均值得深入剖析。

您对新西兰文化及诗歌领域的社会批评性内容有多少认识?欢迎点赞、转发,并积极参与评论区讨论。