在实施创新驱动发展战略的过程中,上海在住房和城乡建设领域实现了智能化变革的突破。为促进新型生产力的快速增长,上海市住房和城乡建设管理委员会主动搭建科技创新平台,引领建设行业迈向智能化转型的崭新阶段。

实验室的创建背景

上海市住建领域正承受着增强竞争力、迎合时代发展需求等多重挑战。在此形势下,上海市住房和城乡建设管理委员会决定设立科技创新平台。2023年,该计划已开始分阶段实施。此举旨在响应上海的城市发展战略和住建领域全国领先的诉求,力求通过科技创新革新传统建筑方式。得益于上海众多高水平建筑企业和丰富的高校科研资源,实验室的设立拥有了优越的人力与技术条件。

一旦这些力量得以融合,其推动力将极为显著。上海建工集团股份有限公司作为主导单位,具备深厚的建筑实践背景。同济大学与上海交通大学均为知名学府,在科研人员及科研实力上表现卓越。此外,华东建筑集团股份有限公司在建筑行业中也扮演着关键角色。

实验室的基本架构

陈晓明,上海建工集团股份有限公司的总工程师,肩负着负责人及首席专家的双重职责。在多方协作下,实验室形成了特有的运作体系。该体系以智能建造和机器人通用技术的研究为重心。依托企业主体地位,以市场需求为导向,通过资本和技术连接,该模式自2023年初启动,并持续优化。各方参与者发挥各自优势,企业将实践经验融入研发,高校提供理论研究与人才支援,共同构筑了集“产、学、研、用”于一体的新型实验基地与公共服务平台。

该平台专注于打造一个高端的智能建造与机器人实验中心,旨在培育一批具备卓越创新能力与专业技能的复合型智能建造人才。此类人才的培育对行业未来的持续发展至关重要,预计在接下来的3至5年,将向市场输送一批满足社会需求的专业人才。

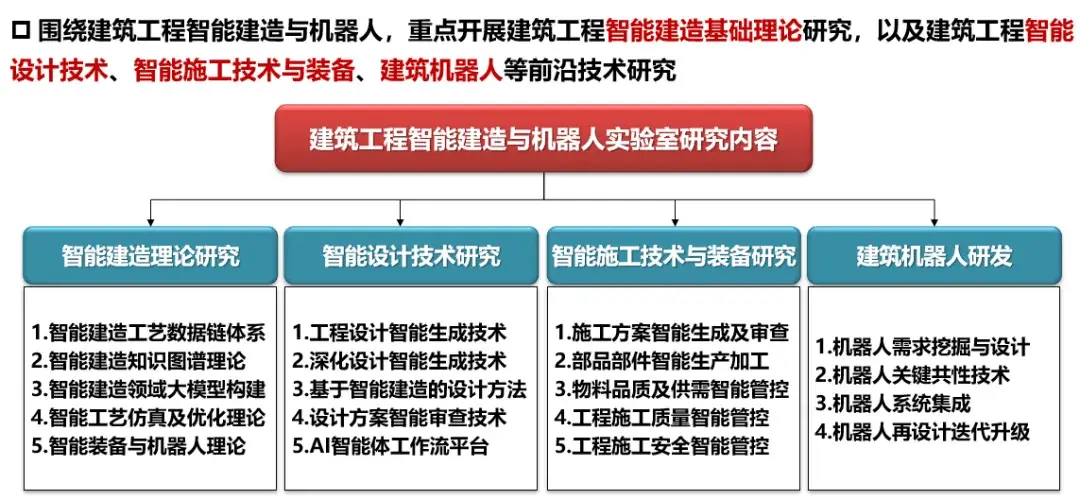

建筑智能建造理论研究

的研究成果在智能建造领域产生了显著影响。研究成果的发布对推动智能建造技术的发展具有重要意义。自实验室成立以来,相关研究一直持续进行,并取得了丰硕的成果。在数据链体系研究方面,通过搜集大量建筑施工数据,剖析数据之间的内在联系,构建了科学合理的数据链。例如,对各类建筑材料材质数据进行了综合分析。这些研究成果在智能建造技术领域产生了显著效应,对技术发展起到了积极的推动作用。研究成果的公布对于促进智能建造技术的进步具有深远影响。自实验室设立至今,相关研究持续深入,成果颇丰。在数据链体系研究上,广泛搜集建筑施工数据,深入挖掘数据间的逻辑关系,形成了完善的数据链结构。例如,对不同建筑材料材质的数据进行了系统整合与分析。

理论研究在智能建造知识图谱构建领域进展迅猛,该领域以建筑知识为核心要素,形成了知识间的逻辑关联图谱。这种图谱构建类似于人脑知识体系的组织方式,目前,相关框架已初步建立。这一进展有助于提升智能建造系统的智能化决策能力。

建筑智能设计技术研究

自2023年3月起,工程设计智能化技术受到广泛关注。这一转变从传统设计过渡至智能化,依托于智能化软件及算法的开发,显著提升了设计工作的效率和精确度。同时,对设计智能化技术的深入研究也在同步进行,二者相互促进。

智能建造的设计理念已成为研究内容之一,这要求设计者以全新视角,将智能建造概念融入设计过程。例如,在大型公共建筑项目中,尝试在规划阶段便融入机器人施工流程。同时,智能审查平台正在建设中,预计将显著降低人工审查的误差和成本。AI智能体工作流平台亦在逐步构建中,未来有望提升设计流程的效率。

建筑智能施工技术与装备研究

智能生成与审查施工方案构成项目的核心环节。自2024年起,计划运用智能算法生成常规施工方案,并与标准模板进行对比审查。在部品部件的智能生产加工领域,试点企业已实现一定成效,产品合格率及生产效率均有显著提高。

物料品质与供需的智能化管理能有效降低建筑领域内的浪费,如利用智能系统确保物料精确投送。在多个实施项目中,施工质量的智能监控与施工安全的智能监控已初显成效,启动应急预案的时间以及发现工程质量问题的速度均有显著提升。

建筑机器人研发

对建筑施工现场的具体需求进行细致的调研至关重要,以指导机器人的开发与设计。在2023至2024年间,我们在上海的多处建筑工地进行了实地考察。调研结果显示,对于用于高层建筑外立面清洁的机器人,市场需求较为旺盛。

研究机器人关键共性技术时,重点解决其稳定性和精确性等核心难题。在系统集成领域,通过整合多样化的功能模块,机器人得以执行更为复杂的任务。同时,针对机器人进行再设计和升级的计划也在进行中,旨在满足建筑行业不断变化的施工需求。

您如何看待上海市在住房和城乡建设领域的智能化转型进程?欢迎在评论区发表您的见解。同时,请为本文点赞并转发,以便让更多人认识到这一正向的进步与变革。