信息时代下,诈骗手法频现,防备难度大。杨先生手机接到的一则借款信息,险些使他落入骗徒圈套,该案例凸显了问题的严重性,值得社会广泛关注。

群魔乱舞的诈骗手段

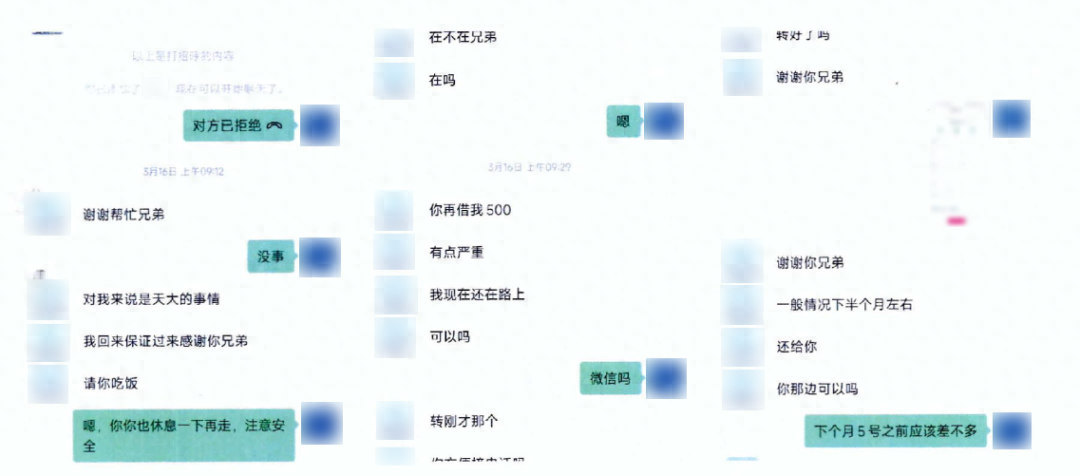

当前,网络诈骗已成为一项严峻的社会问题。数据表明,每年由此引发的财产损失达数十亿之巨。杨先生遭遇的仿冒熟人借钱的方式并非个例。不法分子通过非法手段获取账户,详尽研究账户持有者的社交资料,进而构建出看似合情合理的欺诈方案。在陈某案例中,骗子盗用其微信,精心策划借款的说辞,凸显了其诈骗手段的周密设计。此类诈骗手法主要针对人们对熟人和友情的信任,轻易诱导众多人上当受骗。

诈骗者之所以敢于如此放肆,主要得益于现代科技的便利。他们无需直接接触,便能在网络中展开诈骗活动。在网络掩护下,他们既能躲避追捕,又能随时对众多可能的受害者进行攻击。

杨先生的犹豫

杨先生在接到好友借款的请求时,内心产生了疑问。通常情况下,这位好友并不常表现出如此急切的借款需求。尽管如此,深厚的友情和对方真诚的表述使他未深入思考。这种心理状态是许多受害者共有的。在人际交往中,信任是至关重要的。当朋友遭遇困境且表达出真诚时,人们往往容易降低警惕。杨先生的犹豫仅是瞬间的,稍作考虑后,出于对友情的考虑,他几乎准备将钱借出。若非接到了预警电话,他或许已遭遇财产损失。这一事件充分说明了仅凭以往的认知和直觉来评估熟人借款请求是多么的风险。

尽管有时内心存疑,但鉴于与朋友间稳固的信任基础,我们往往受情感驱使,进而可能失去必要的判断力。

预警电话的及时到来

滨湖派出所的预警热线如同黑暗中的指路明灯。若电话延迟几分钟,杨先生可能已将资金转出。这一情况凸显了相关部门在反诈骗工作中的不懈努力。预警员可能通过系统监测到异常交易或账号活动,对杨先生进行了精准预警。这种迅速的反应能力表明,相关部门已建立起一套较为有效的网络诈骗预警机制。

杨先生在接到电话后,迅速意识到潜在的风险。他决定采取积极的配合态度,这一决策显得尤为明智。许多人面对此类预警电话时,往往不予重视,有时甚至误以为是诈骗。然而,杨先生立即前往相关机构核实信息,并通过电话确认对方身份,这一行为是他成功避免受骗的关键举措。

失而复得的安心

抵达滨湖派出所后,杨先生感触颇深。他意识到自己若非疏忽大意,财产可能已遭受损失。此经历彰显了他对财产安全的高度重视。事后,杨先生对类似情况更加警觉。在现代社会,许多人往往在财产受损后才追悔莫及。若众人能效仿杨先生,积极采纳专业机构建议,及时识别诈骗行为,便能预防诸多悲剧。

杨先生因此事件对资金安全有了更高认识。同时,这起事件对众多旁观者而言,亦是一次深刻的警醒,提醒人们不可掉以轻心。

诈骗背后的被盗账号

提及交友软件账号遭受盗用的问题显得尤为关键。陈某账号遭受盗用标志着事件的起始。尽管多数网络平台实施了安全防护措施,盗号行为依然时有发生。骗子可能通过恶意软件窃取密码,或采用网络钓鱼等策略。一旦账号被盗,用户隐私可能泄露,同时,其好友也可能遭受诈骗的威胁。

每一起账号被盗事件,都可能孕育出多个潜在的欺诈阴谋。以陈某为例,其账号被盗后,不法分子便开始策划针对其朋友的诈骗。这种连锁反应可能导致更多人的财产安全受到侵害。

提高警惕的重要性

此事使杨先生深刻领悟到保持警惕的重要性。当前,网络社交广泛普及,我们与众多人士保持联系。然而,诈骗分子可能潜伏在各个角落,伺机行骗。在金钱交易场合,务必核实对方身份。这不仅针对网友,即使是老朋友,也不能仅凭几句话轻易相信。我们可以通过多种途径进行身份验证,例如拨打电话、进行视频通话等。

请问各位,当您接到一位看似亲密的朋友突然发送的紧急借款请求时,您是否会先对其身份进行确认再进行转账?我们期待大家能够提高警惕,并主动转发此篇文章,以帮助更多人避免诈骗风险。