12月份的气象状况引起了广泛的关注,它不仅影响人们的日常出行,而且与农业、牧业、能源和交通等多个领域紧密相连。中国气象局近期公布的12月气象资料中包含了许多值得关注的信息。

12月气温整体情况

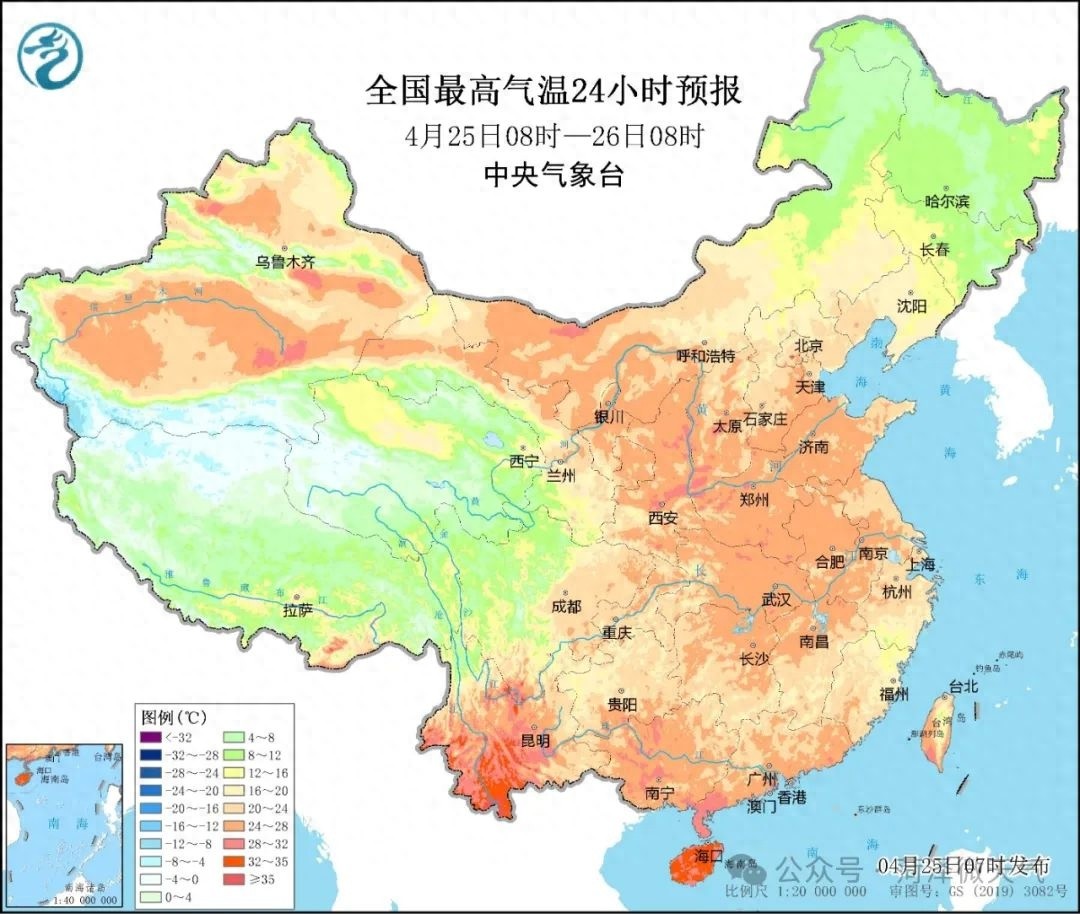

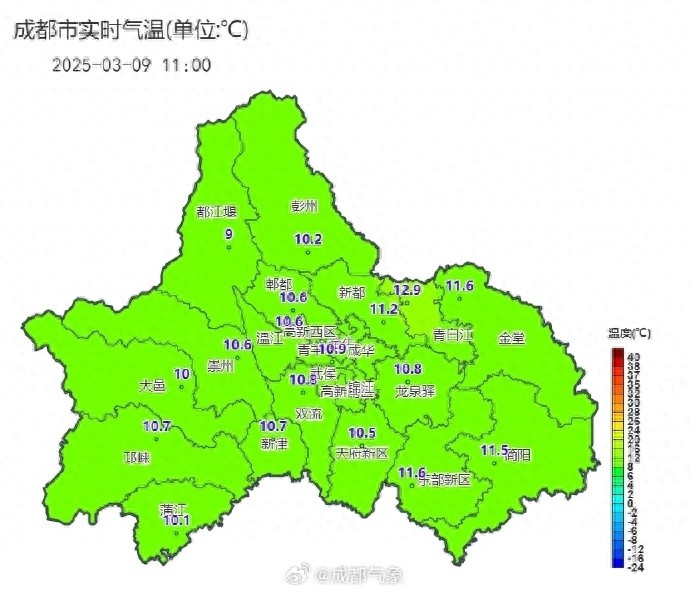

12月份的气温分布呈现出显著的地域性差异。据12月5日新闻发布会信息,东北及华东南部等区域气温普遍低于往年同期。与此同时,大部分地区的气温则与往年同期相近或略高。这种局部寒冷、局部温暖的气候格局,可能对人口迁移和能源使用带来一定影响。具体来说,寒冷地区可能增加取暖设备的需求数量,而温暖地区则可能减少空调的用电量。

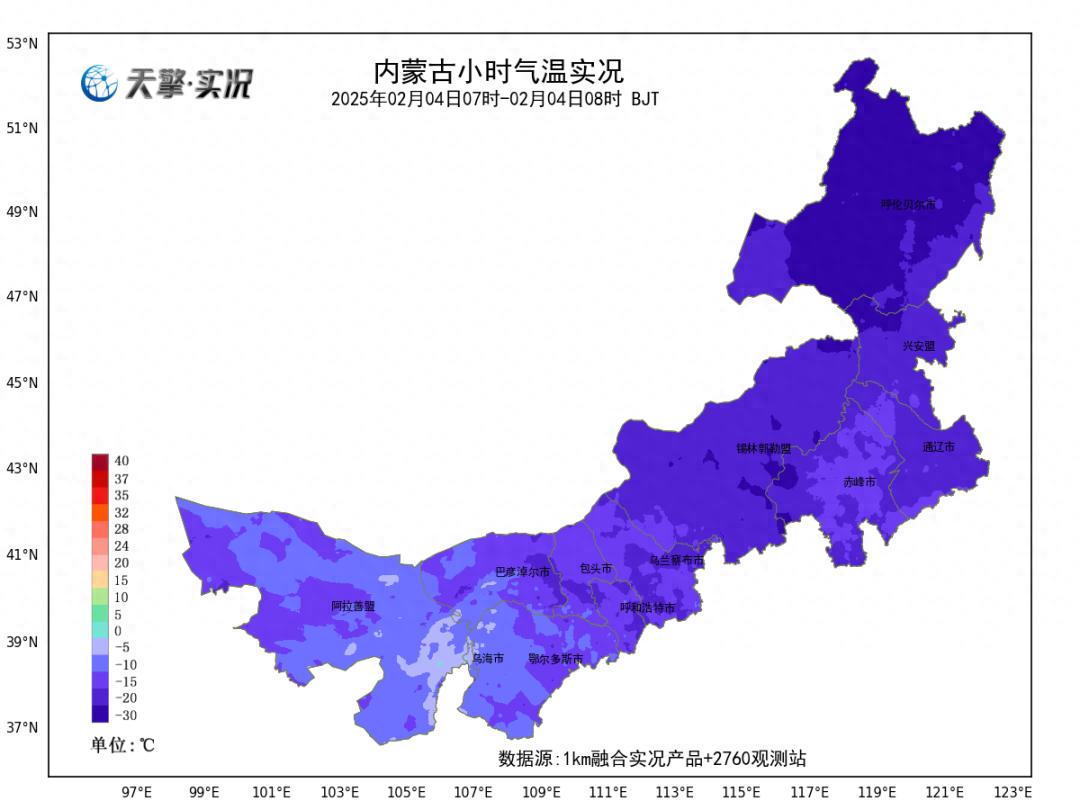

未来十天,即12月6日至15日,内蒙古中东部地区平均气温预计将上升1至2摄氏度。与此同时,全国大部分地区的气温则与往年相近或略有下降。在此期间,公众需密切关注天气变化,适时调整穿着及室内温度。

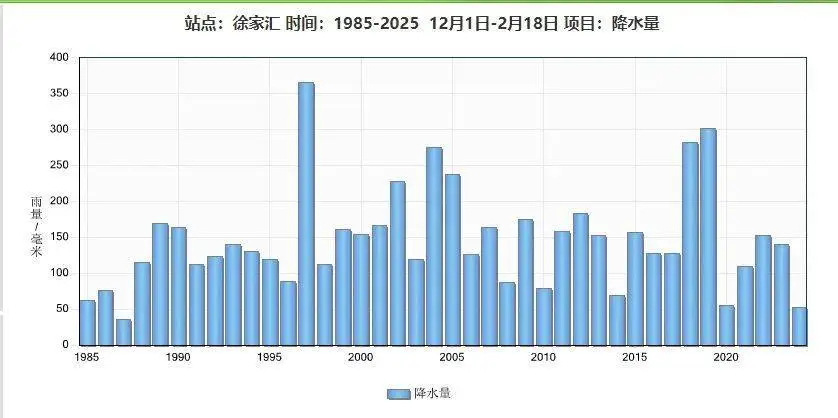

12月降水分布情况

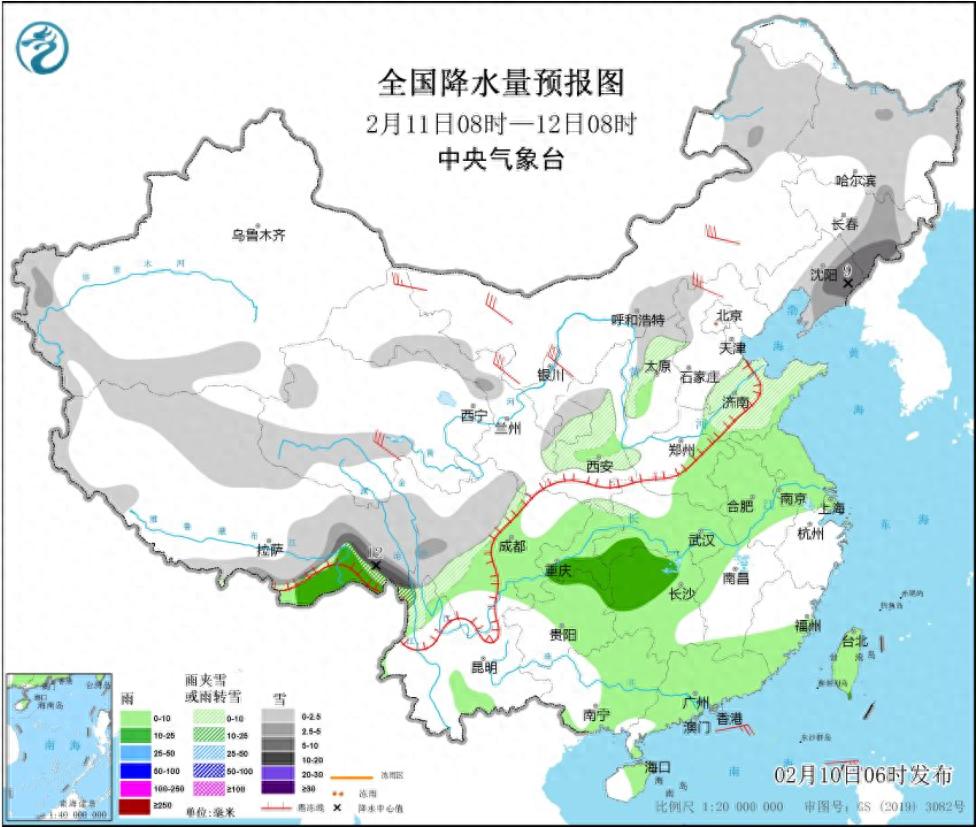

观察12月份的降水情况,发现分布存在不均匀现象。众多区域呈现多雨特征,包括东北大部分地区、华南的西部和南部等。与此同时,华北东南部和华东等区域则出现降水量低于往年同期的状况。这种降水差异无疑会对当地的水资源储存和农业灌溉等领域产生显著影响。例如,多雨地区需做好防洪涝的应对措施,而少雨地区则可能需要提前储备水源。

未来十天,西南东部及江南地区预计累计降雨量在10至30毫米之间。相较之下,新疆北部等地的降水量较少。这种降水量差异直接体现在土壤湿润度的不同,进而对各个区域的农作物生长状况产生重要影响。

灾害风险情况预测

12月份,气温与降水发生显著变化,同时伴随潜在灾害风险。冷空气活动频繁,导致多数地区气温波动剧烈。特别是东北大部分地区、内蒙古东部等地,遭遇低温和大风雪灾害的可能性较大。一旦此类灾害发生,当地农牧业将遭受损失。

西南北部及东部、西北南部地区面临较高低温雨雪冰冻或霜冻风险。如未提前采取防范措施,道路结冰将严重影响交通运输和居民出行,带来诸多不便。

各部门应对建议

国家气象中心总工程师张小玲就潜在气象灾害问题提出了对策。针对我国北方农牧区,她建议提前加强农业设施和畜牧业的防寒、保温及抗风措施。采取这些预防措施,有助于最大程度地降低农牧业可能遭受的损失。

交通、能源及电力行业需制定低温冻害的应对策略。电力行业若提前制定预案,一旦遭遇电线结冰等紧急情况,便能快速进行抢修,确保居民免受停电困扰。

近期冷空气进程

12月气象状况受冷空气显著影响。尽管冷空气势力不强,但活动较为频繁。6日至7日,长江以北地区将受弱冷空气影响,气温将下降2至4℃,局部地区或降至6℃左右。东北地区等地还将伴有4至5级偏北风。此现象将导致北方民众感受到寒冷,出行时需增衣保暖。

12月9日附近,新疆及西藏西部地区出现小到中等降雪,局部地区甚至有大雪,西藏西南部地区则遭遇了暴雪至大暴雪。此类极端天气状况将对当地交通及物资供应构成挑战,因此有必要提前储备物资,以确保居民日常生活不受影响。

自12月10日起至12日,一股新的冷空气波及我国中东部大部分区域,西北东部地区亦遭遇中等至较大规模的降雪。此次冷空气的侵袭,对城市道路的清洁作业以及除雪设备的储备情况构成了挑战。

对民众日常生活影响

文章指出,12月的气候状况与人们的日常生活息息相关。气温波动直接关系到人们的穿衣出行,降水情况则与雨具的使用频率紧密相关,灾害风险更是对日常生活安全构成威胁。不知各位是否已为应对这些气候状况做好准备?希望读者在阅读完毕后能点赞、转发,并在评论区分享个人观点。