2024年12月2日晚,内蒙古的崔万芹老人因脑出血不幸去世,终年65岁。家属克服悲痛,实现了她捐献眼角膜的遗愿,为两位角膜盲症患者带来了光明。这一行为充满爱心与奉献,背后的故事感人至深。

老人的基本情况

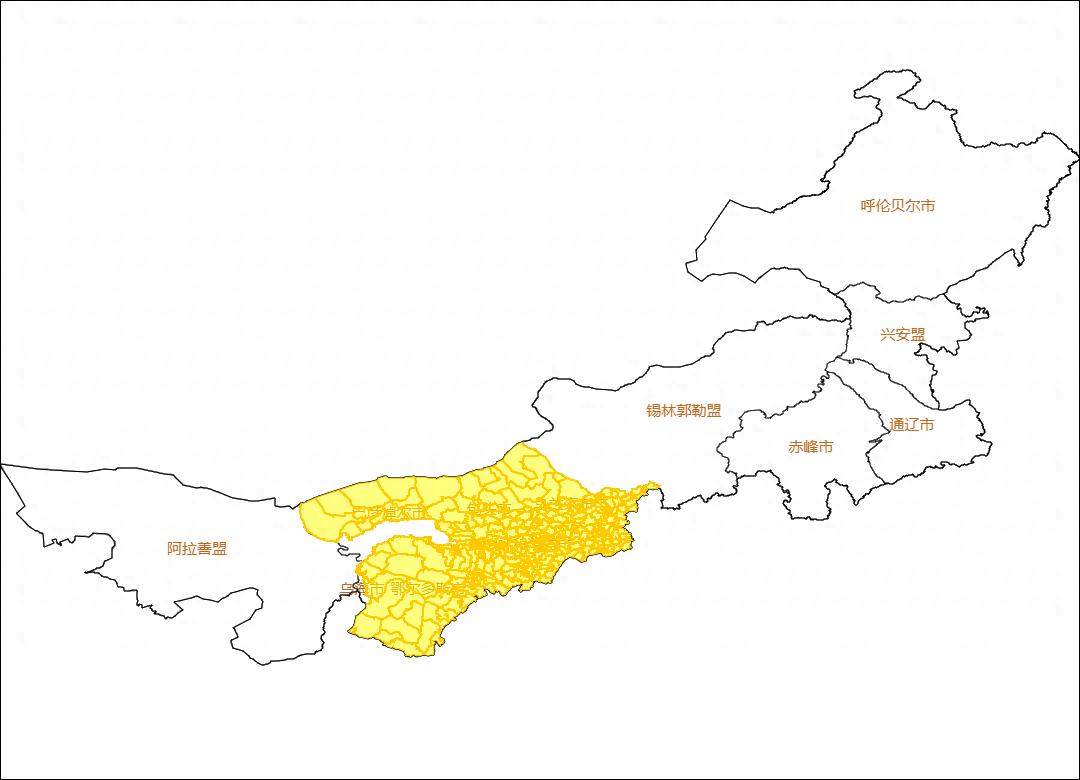

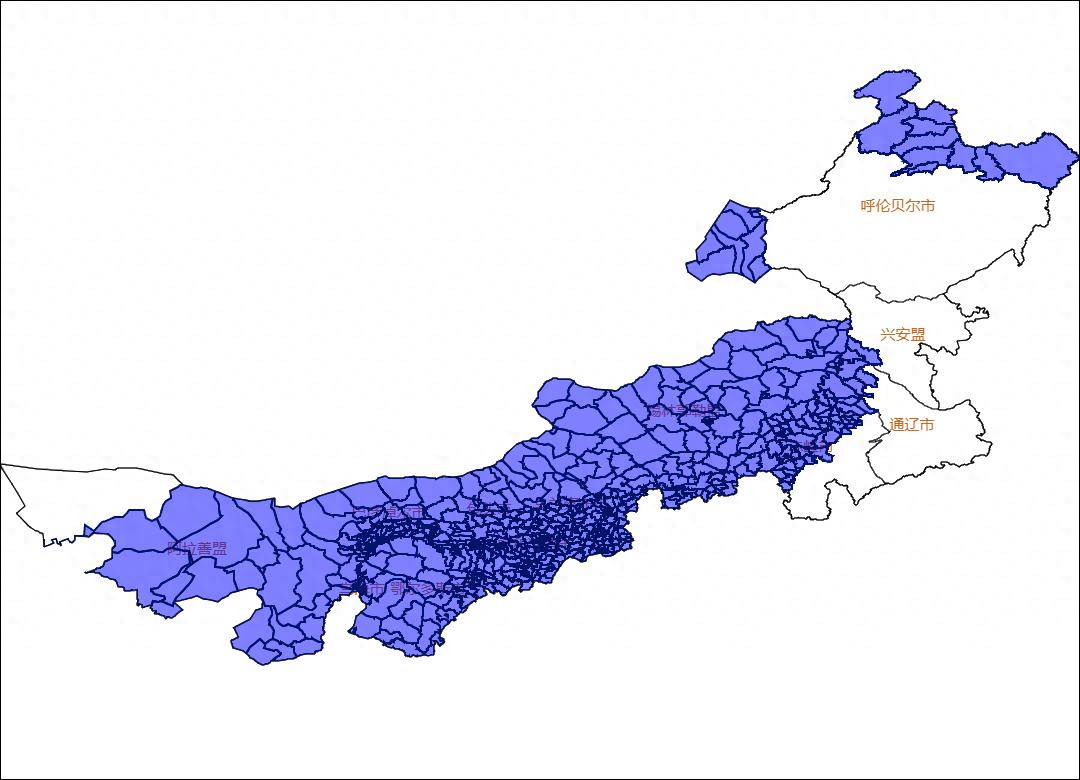

崔万芹,来自内蒙古赤峰市宁城县。去年,她遭受了丈夫去世的哀痛,随后随子王海超至湖南娄底市寻求工作机会。这一现象反映了当前老年人随子女共同迁移的社会趋势。许多老人在故乡亲人离世后,选择与子女并肩奋斗,在异地开启新生活。这种新型家庭团聚方式在当代社会愈发普遍。娄底市成为了崔万芹老人的生命终点,见证了她的离世,也见证了她的家庭传承大爱。

发病抢救过程

11月30日晚上8时,不幸降临。王海超的儿子目睹母亲倒地,失去意识,身体剧烈抽搐。娄底市中心医院急诊室成为老人与死神搏斗的现场。医生检查结果显示,老人颅内出血量高达70毫升,这一恐怖数字预示着老人生命垂危。尽管医护人员竭尽全力抢救,但病情仍旧无法逆转。抢救现场紧张而紧急,医生和护士们奋力拼搏,足以想象出当时情景的紧迫和家属的焦虑。

捐献遗愿的由来

崔万芹老人心地善良。她的儿子王海超回忆,母亲从小就教导他要行善助人。崔万芹早年便有了捐献器官和遗体的念头,这一愿望也得到了子女的支持。不少人与崔万芹老人持有相似想法,这反映出社会中存在众多怀揣仁爱之心的人。他们希望在生命终结之际,仍能为他人带来希望。这种观念的形成多得益于家庭正面的影响和个人的善良天性,他们摒弃了陈旧观念,以新颖的方式展现了生命的意义。

家属的决定

在母亲生命的晚期,王海超毅然决然地选择了帮助母亲实现遗愿,决定将母亲的器官捐献给有需要的人。娄底市红十字会的工作人员以及器官捐献协调员接到通知后,迅速赶到现场进行评估和见证。在亲人即将告别人世之际,王海超的这一决定显得尤为艰难。这不仅是对母亲的尊重,更是在延续母亲善良和奉献的品质。在类似情境下,许多家属都会陷入矛盾和挣扎,而王海超的坚定选择彰显了他超越常人的伟大爱心。

捐献的曲折

原本预期器官捐献流程将顺利展开,却未料事与愿违。因老人健康状况不佳,捐献未能成功实施,这无疑是一大遗憾。此类情形在捐献过程中并不罕见,诸多身体因素都可能阻碍捐献进程。尽管如此,家属及工作人员并未因此而放弃,依然努力把握传递爱心的契机。

角膜捐献成功

12月2日晚9时30分,经过一系列庄严的仪式,爱尔眼库娄底分站的工作人员对崔万芹女士进行了角膜摘除,并将角膜运送至长沙爱尔眼库保存。评估结果显示,崔女士的角膜将为两位角膜盲患者带来重获视力的可能。这对患者而言,犹如黑暗中的曙光,带来了新的希望和生活机遇。尽管崔女士已离世,但她的生命片段以独特的方式在这个世界得以传承。

我国类似崔万芹老人这样渴望捐献器官却遭遇重重阻碍的人究竟有多少?这一议题值得大家于评论区展开讨论。同时,我们也期待大家为这篇文章点赞并转发,让更多人了解这蕴含着爱与奉献的感人故事。