西南大学植物保护学院近期传来了好消息。据12月2日的消息,该校王进军团队在橘小实蝇的研究领域取得了显著的新突破。橘小实蝇作为一种对果蔬产业构成严重威胁的入侵害虫,其觅食与交配行为的调控机制长期备受关注。西南大学的研究成果为开发新的害虫控制方法提供了支持,这对果蔬产业来说无疑是一个积极的信号。这一成就反映了农业研究在对抗农业害虫问题上的持续奋斗。

橘小实蝇的威胁

橘小实蝇对果蔬产业构成严重威胁。该害虫在众多果园和蔬菜种植基地中广泛分布。以南方水果产区为例,广东、广西等地的果园常受其侵扰,导致水果产量大幅下降。橘小实蝇繁殖力旺盛,一旦爆发,可导致大量果树果实被蛀蚀,严重影响果实品质和产量。果农因此遭受巨大损失,每年因橘小实蝇造成的经济损失以万计。

探究橘小实蝇的行为调控机制,是降低其负面影响的关键举措。我国众多水果种植区域亟需有效的防治方法,以减少橘小实蝇带来的损失。正因如此,西南大学的研究引起了广泛关注。

觅食与交配的重要性

昆虫的生存与繁衍离不开觅食与交配。这两种行为对于昆虫资源分配至关重要。食物的获取是昆虫个体生存和后代繁衍的基石,而交配则是种群得以传承的关键环节。以橘小实蝇为例,在食物资源紧张的情况下,它们必须先确保获取足够的食物,积累足够的能量,才能进行有效的交配与繁殖。

昆虫学研究中,这两种行为间的转换调控机制具有显著价值。这一机制有助于深化对昆虫行为模式的认知,同时为害虫防治策略的革新开辟了新的可能性。

研究基础的推进

王进军团队先前的研究成果揭示了饥饿状态可促使橘小实蝇改变行为,由交配转向觅食。这一发现为后续研究提供了坚实的理论依据。基于此,团队持续深入,力求揭示其背后的具体调控机制。这一过程是逐步推进、持续深入的。每一项科研成果都为后续研究提供了基础,这种积累式的研究方法是科研领域的普遍做法。

这种对现有成果的深化研究,能够更精确地剖析橘小实蝇的行为模式。这一进展,为全面解决橘小实蝇带来的危害问题,提供了更为丰富和实用的理论依据与数据支撑。

新机制的发现

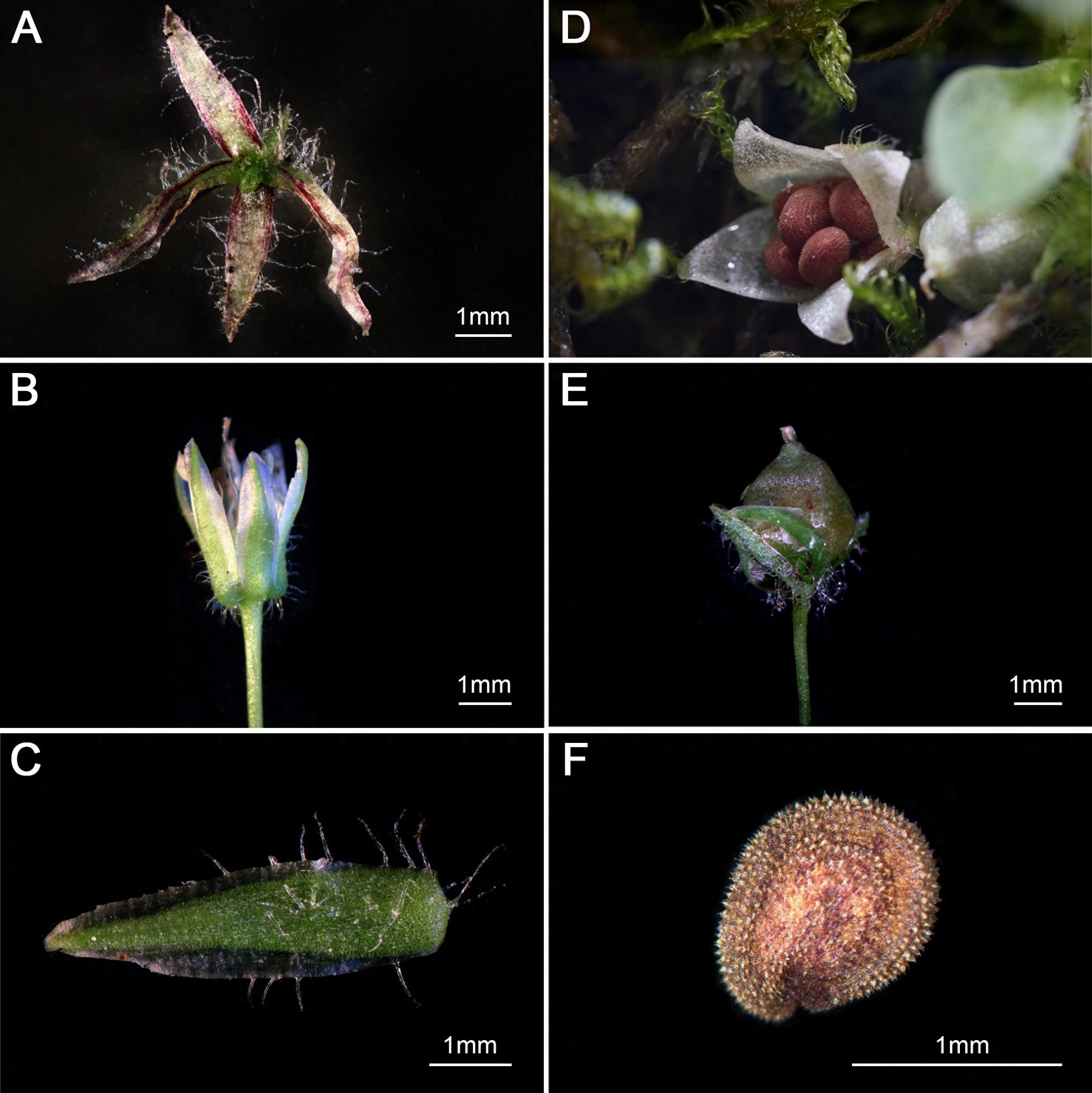

蒋红波教授团队的新研究取得显著成果。研究发现,神经肽Sulfakinin(Sk)通过激活其特定受体SulfakininReceptor1(SkR1),对橘小实蝇的行为转变起着关键作用。研究揭示,饥饿状况下,橘小实蝇触角嗅觉神经元中SkR1的表达水平上升,进而影响相关基因的表达。这一变化直接降低了性信息素受体基因的表达,提升了食物挥发物受体基因的表达,促使橘小实蝇觅食和交配行为发生转变。这一发现为橘小实蝇的行为机制防治提供了更为精确的理解。

这一成果不仅局限于实验室,它还可能为田间防虫带来全新的思考方向。在苹果园中,我们有望利用这一原理,探索并开发出新的病虫害防治方法。

成果的意义与展望

该成果的重要性不容忽视。首先,它在学术界为昆虫行为学研究增添了新的内容。其次,在实践应用层面,它有助于开发针对实蝇类害虫的新颖控制技术。若此技术得以应用,我国在对抗橘小实蝇等害虫的能力上可能得到显著增强。例如,这或许能降低果园对化学农药的依赖。

读者们,不妨思考一下,这些研究成果距离在果蔬种植防虫实践中应用还需多久?同时,我们也期待着大家能够热情点赞并广泛传播这一令人鼓舞的科研成就。

版权声明相关

文章末尾需明确版权事宜。该文著作权归原作者所有。若存在信息来源错误或侵犯权益情况,请通过指定邮箱jpbl@jp.jiupainews.com与我们联系。我们将迅速采取相应措施。此举旨在维护作者权益和信息传播的合法性。