武汉大学与华中科技大学的研究团队近日宣布,他们成功研发了一种新型全生物质纤维海绵,这种海绵能够有效去除水中的微塑料。这一突破性进展对于解决全球水环境中的微塑料污染问题具有重要意义,它犹如黑暗中的一抹曙光,带来了新的希望。

新型海绵的原材料

该新型全生物质纤维海绵的原材料具有独特性。其由废弃乌贼骨中提取的甲壳素及棉花制成。此设计极具匠心,不仅有效利用了废弃乌贼骨,降低了工业成本,还体现了环保理念。在当前倡导资源循环利用的背景下,这种创新的原材料选择为科研人员树立了榜样。从环保视角来看,传统吸附材料要么工艺繁琐,要么原料来源不可持续,而该海绵的原材料则成功克服了这些缺陷。

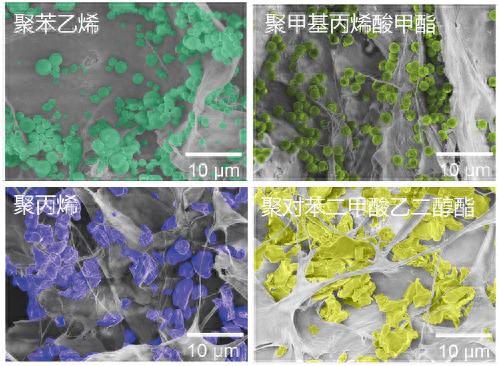

该原材料制成的海绵展现出卓越的结构与性能。其多孔特性及丰富的表面官能团赋予其优异的吸附能力。在应用过程中,这些结构及官能团发挥核心作用,有效吸附各类微塑料。这些微塑料多源自食品包装、纺织品等工业产品,大量涌入水体,对水环境构成重大威胁。此新型海绵犹如水环境的守护者,能有效捕捉这些常见微塑料。

吸附能力测试情况

研究团队对材料性能进行了全面检测。他们选取了灌溉水、湖水、海水和池塘水等四种典型水源样本进行实验。这种做法值得肯定,因为只有在真实水源条件下测试,才能准确评估水处理材料的实用性。实验结果表明,该材料的吸附性能在无机颗粒、重金属、有机污染物和微生物存在的情况下依然稳定。这一发现十分引人注目,表明该材料在复杂的水域环境中仍能保持稳定性,持续发挥吸附水中微塑料的作用。

研究结果显示了详尽的数据。新型全生物质纤维海绵在初次吸附阶段,能从水中移除高达99.8%的微塑料,其显著的清除效率显示出其初始吸附能力的卓越。尤为重要的是,经过五次循环,该海绵的去除率仍保持在95%以上,这一结果充分证明了其可重复利用的特性。这种可重复利用性对于环保和成本节约至关重要。若吸附材料仅能一次性使用,即便其吸附效果再佳,在大型水处理领域也难以发挥实际效用。

研发背景是微塑料污染加重

当前环境状况极其严峻,充斥着大量塑料废弃物。在此状况下,陆地和水域中的微塑料数量持续上升,且预计在数百年内难以得到有效缓解。这一现象宛如毒瘤,逐渐破坏地球的生态环境。全球水生态系统承受着巨大压力,涌入水体的微塑料不仅损害水质,还可能进入水生生物体内,沿食物链传递,最终可能对人类健康构成威胁。因此,迫切需要找到一种高效的水中微塑料清除方法。武汉大学与华中科技大学的研究团队正是为了满足这一需求而进行研究的。

全球正致力于解决微塑料污染问题,我国科学家的新发现对此贡献显著。众多发达国家也在寻求类似对策,但吸附效能和材料可持续性等方面仍面临诸多难题。武汉大学与华中科技大学联合研发的新型海绵,若能普及使用,预计将显著提升我国水环境质量,并向世界贡献宝贵的水处理技术经验。

海绵的可生物降解性

新型海绵具备生物降解特性,这一特性成为其显著优势。在当前环保观念中,生物降解性日益受到关注。众多传统水处理材料使用后难以分解,导致二次污染及其他环境问题。而该全生物质纤维海绵则能被生物降解,确保水处理过程末端的环保无污染。从整个生命周期考量,从原材料的可持续获取至最终生物降解,该海绵均体现了环保价值。

在具体应用场合,此类生物可降解海绵置于大型水处理设施旁,吸附作业完成后无需特殊回收流程,即可自然分解。此特性对众多大型污水处理设施及湖泊净水设备的维护颇具吸引力,显著减少了污染物处理和人力成本。

实用性和大规模生产潜力

该海绵在实用性上表现卓越。其生产方法简便,为大规模制造提供了有利条件。邓红兵教授指出,这种全生物质纤维海绵具备大规模生产的可能性。这是将实验室成果转化为实际应用的重要阶段。众多发明在实验室中可行,却因生产工艺复杂,难以实现大规模生产,导致难以广泛推广。

未来,该技术有望在大规模水处理项目中得到应用。例如,在城市污水处理厂,若此类海绵得到应用,将对微塑料污染治理产生显著促进作用。此外,家用净水器亦是一个理想的应用场所。设想一下,若每户家庭的净水器均采用这种高效且环保的海绵,家庭用水中的微塑料含量将显著降低,从而在家庭层面提升人们的饮水安全保障。

海绵为微塑料清除提供新策略

新型海绵技术为微塑料的清除带来了革命性的解决方案。尽管先前已尝试多种方法,但在吸附效能、安全性、重复利用及生物降解性等方面,均难以实现全面优化。此新型海绵的问世,宛如为水处理领域注入了一项多效能的革新工具。它集高吸附效率、优异的稳定性、可多次使用及生物可降解性等多重优势于一身。

我们需思考,这种集众多优点于一身的全生物质纤维海绵,何时能全面融入我们的日常生活及环境管理?期待这一创新成果早日普及,并诚挚邀请各位在评论区交流看法。如该消息令你振奋,不妨点赞并转发。