吕梁地区的孝义市梁上庄村清代关帝庙已重焕生机,其认养模式为文化遗产保护带来了新的动力。这种模式体现了社会力量与文物保护的紧密结合,同时为解决文物保护资金短缺问题提供了新的策略。

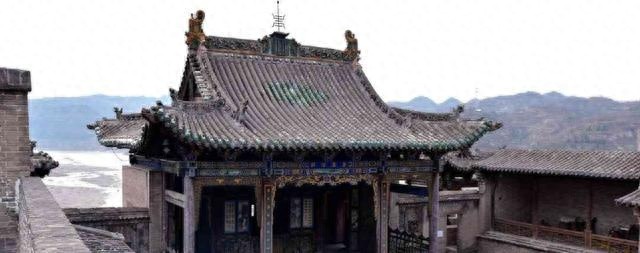

孝义梁上庄村关帝庙现状

梁上庄村的关帝庙修缮工程现已圆满结束。该古建筑在修复过程中坚持原貌复建,体现了对文物保护的重视。庙宇周边的护坡得到加固,监控设施完善,排水系统畅通无阻。从厢房远眺,美丽的田园景色一览无余。数年前,企业承担了关帝庙的养护责任,承诺进行五年维修保护并加以展示利用。此举标志着关帝庙开启了新的篇章,它从沉睡的资源转变为具有保护与利用规划的文化地标。过去,由于长期缺乏有效维护,关帝庙遭遇诸多困境。如今,借助这一养护项目,关帝庙再次成为村庄文化的重要载体。

吕梁地区的文物保护工作中,此类情况颇具典型意义。面对资源稀缺的挑战,此模式被视为一种尝试与展望。众多如关帝庙等文物正期盼着得以重生的机遇。

吕梁文物资源概况

吕梁历史悠久,文物资源极为丰富。该地区拥有5901处不可移动文物,这一数字占山西省总数的11%。在全国重点文物保护单位中,吕梁有39处,省级有73处,市级有95处,县级有1416处。这些数据凸显了吕梁在文物保护方面所承担的沉重责任。

吕梁文化以文物为基石,记录了民族发展的历史轨迹。然而,由于文物数量庞大,其保护任务显得尤为繁重。以久未修缮的古寺庙、古建筑为例,每一件文物都承载着晋西北古人的智慧与深厚文化。若未能妥善保护,其损失将难以估量。

文物保护的困境与需求

吕梁地区的文物保护工作量大。仅凭政府资金投入是不够的。政府还需处理众多社会事务,导致在文物保护领域,资金和人力等资源较为紧张。

文物本身的价值不仅在于保护,亦需考虑其开发利用。在保护与开发之间寻求平衡是文物保护工作的一大挑战。以偏远地区的古建筑为例,它们不仅亟需修缮资金,还需制定适宜的开发利用方案,以在现代社会中恢复活力。

山西“文明守望工程”的意义

山西省启动的“文明守望工程”意义重大。此项目激发了社会力量投身于文物保护的认养和领养活动。它有效解决了文物保护中无人管理及资金短缺的问题。同时,促进了社会与文物保护领域的共同进步。

该工程为企业和社会组织提供了参与文化保护的平台。此举使得单一的文物保护模式转变为多元化的立体保护。这对山西历史文化传承产生了深远且积极的效应。例如,孕育了吕梁关帝庙等典范案例。

吕梁相关政策的推动

吕梁市迅速作出响应,颁布了《吕梁市关于鼓励社会力量参与不可移动文物认领与养护的试行细则》。该细则为社会力量参与文物保护活动设定了明确的规范和指导。

自细则实施后,社会参与文物保护的热情显著增强。自2020年起,吕梁市成功认领和养护了137处文物,这一成绩在全省位居首位。至今,全市社会力量投入的资金总额达到6653万元,成效显著。此举不仅有效抢救了濒危古建筑,还为吕梁市的文物保护工作树立了典范,提供了借鉴。

未来的展望

养护资金的来源得到了认养模式的拓展。未来,需持续强化宣传力度。吕梁山各处文物渴望得到重视,乃至被更多人认养。社会各界的广泛参与,将为文物保护事业描绘出更加灿烂的愿景。

市文旅局领导指出,指导社会力量有序参与的必要性不容忽视。展望未来,全社会对保护与合理利用的认知需进一步提升。关于这一模式能否在全国范围内推广,各位读者有何看法?期待你们的评论交流,并欢迎点赞及转发本篇文章。