近期,马鞍山监狱内,服刑人员王平向狱警透露,他通过阅读书籍的方式,为女儿提供了精神上的慰藉,这一行为受到了广泛关注。

家庭破碎孩子缺失关爱

三年前,王平及其妻子同时被监禁,导致他们7岁的女儿不得不与年迈的祖父母同住。家庭成员的监禁状态让女儿失去了大量的关爱和照料。幼小的女儿遭遇此变故,心灵遭受重创,甚至在与父亲通话时也不愿开口。王平提及女儿时,总是充满自责和哀伤,女儿年纪轻轻便承受如此之重,使得父女关系变得疏远。在众多类似家庭中,父母犯罪入狱往往引发孩子心理及生活上的多种问题,缺乏父母陪伴的成长环境容易导致孩子情感和安全感上的缺失。

家庭结构的突变可能会对孩子整个成长阶段产生显著影响。在成长的关键阶段,若缺乏适当的指导和家庭关爱,孩子的未来道路将充满变数。

民警介入提出读书分享

民警洞察了王平的心理障碍,为助其积极改造并改善与女儿的关系,适时介入。凭借丰富经验,民警迅速抓住核心问题,提出建设性建议。他们建议王平通过阅读分享重建与女儿的沟通。此举既可让王平在阅读中丰富自我,又能通过书信传递精神价值。此构想源于监狱对服刑人员改造的深刻认识,旨在强调改造应涵盖心灵与思想的重塑与提升。

在执行该方案前,民警们进行了详尽的探讨和布局。他们明白,此方案不仅有助于改善王平与女儿的关系,还能促进王平的积极改造。此举展现了执法人员的关怀。他们并非仅限于对服刑人员进行监管,更致力于协助服刑人员重建社会和家庭联系,积极寻求解决之道。

王平重拾书本奋力读书

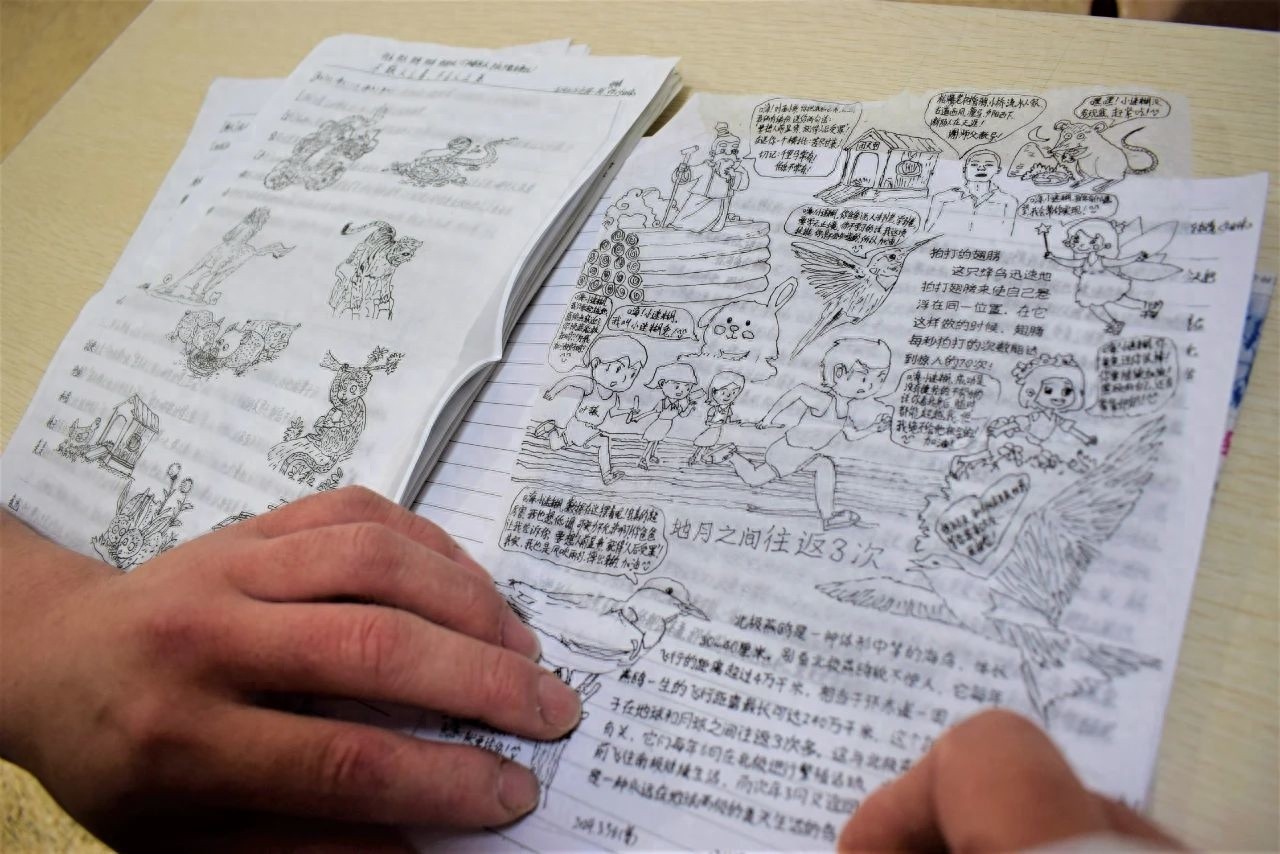

王平采纳了警方的建议,开始广泛涉猎各类图书,包括深受儿童喜爱的故事书以及与育儿相关的书籍。为了更有效地与女儿交流,他将所学知识内化,并用自己独特的语言进行表达。此外,他还创作了结合历史故事和个人阅读感悟的插画,融入家书中。这种家书形式既生动又亲切,有助于女儿直观地领会父亲的意图。

王平在此期间表现出强烈的自我革新意愿。他对在女儿成长期间未能陪伴感到悔恨,这种悔恨激发了他勤奋学习的动力。在狱中,他主动寻求与女儿交流的机会,希望避免因服刑而完全缺席女儿的成长。他明白,尽管身处监狱,但通过阅读和学习,以及通过家书,他的思想仍能传达给女儿,尽管这种交流略显迟缓。

家书来往关系逐渐修复

王平的付出逐渐获得了成效。在服刑的三年间,他向女儿寄出了百余封家书。起初,这些信件可能只是他单方面的倾诉,但随着时间推移,女儿开始在家信中询问更多细节,两人的关系逐渐改善。此外,女儿也开始在信中分享她在学校的喜怒哀乐。通过不懈的阅读学习与家书往来,王平成功地将与女儿的情感联系重新建立。

这些变化并非偶然发生,源于王日复一日的阅读与写信习惯,以及女儿在成长过程中逐渐领悟到父亲的良苦用心,从而取得的成果。每一次家书的传递,每一则故事的分享,都成为父女间情感联系的纽带,象征着他们之间疏远关系的逐步改善。

家属支持加大读书动力

王平的亲情会面成为了他学习动力的源泉。会上,女儿带上了他喜欢的书籍,希望与他一同分享,这一行为透露出女儿对他的阅读习惯表示赞同,并反映出她内心深处渴望与父亲保持这种联系和交流。这一情景让王平看到了光明前景,感受到了女儿的接纳与宽容,进而激发了他更强烈的阅读兴趣。

服刑人员最期盼的是家庭的支持与接纳。王平在狱中得到了女儿的认可和激励,这促使他更加勤奋地改造。这一案例反映出家庭力量在服刑人员改造中具有显著作用。若家庭提供积极支持,服刑人员的改造意愿将显著提升。

积极改造回报各方期待

会见结束后,王平向管教民警透露了自己的坚定意志。他计划加倍努力地学习,以获取更多知识,并将所学传授给女儿。他明白,应将服刑期转化为学习期,在此期间,他不仅要丰富内心,还要夯实重返社会后作为父亲和社会成员所需的能力基础。他承诺将积极接受改造,不负家人和社会的期望,并对在监狱中给予他帮助的警官们表示感激。

王平的经历揭示了服刑者积极转变的全过程。他在获得监狱援助和家庭支持后,展现出的自我救赎能力极为显著。此举也为其他服刑者树立了积极榜样。读者们不禁会问,这种在狱中积极改造及修复家庭关系的方法,是否对监狱改造体系和社会关系修复具有更广泛的影响?欢迎在评论区分享您的观点,若您喜欢本文,请点赞及转发。