近期,一宗令人震惊的案件引发了社会各界的广泛关注。在福建安溪县,郑隆先生不幸被卷入一场突如其来的重婚罪审判。但最终,他被证明是无辜的。这一案件包含着令人难以置信的转折,其中既有引人注目的亮点,也存在诸多问题,值得我们细致分析。

案件初现

2021年,郑隆与黄静结为连理。然而,事件进展出乎意料。黄静早在2007年便以伪造户籍与四川一男性成婚,并于2014年领取了结婚证书。这一事实本应在调查中迅速揭露。同年8月,郑隆向公安机关举报妻子重婚,此举本属合理维权,却未料自己亦被牵涉进刑事审判。相关部门似乎未对黄静前婚姻的合法性进行充分核查,便草率启动审判程序。

检方对郑隆和黄静提起公诉,两人在一审中均被判犯有重婚罪。郑隆被判有期徒刑六个月。这一判决令人感到意外,因为按照逻辑,黄静的先前婚姻因涉及伪造户籍而其法律效力存疑,而郑隆是否构成重婚罪,则需进一步分析。

再审转机

司法公正最终得到了体现。今年2月,福建省高级人民法院做出了再审的决定,并要求安溪县人民法院重新审理此案。这一举措为郑隆带来了新的希望。到了8月,安溪县法院推翻了最初的有罪判决,宣布郑隆无罪。这一举措无疑是纠正先前错误判决的重要步骤。法院认识到先前判决可能存在失误,而再审程序展示了司法体系内部自我纠正的能力。

经过改判,郑隆得以摆脱冤屈。他原本承受的莫须有罪名被撤销,这是迟来的公平正义。若非再审,他本应承受不公的惩罚及社会舆论的重压。

道歉赔偿

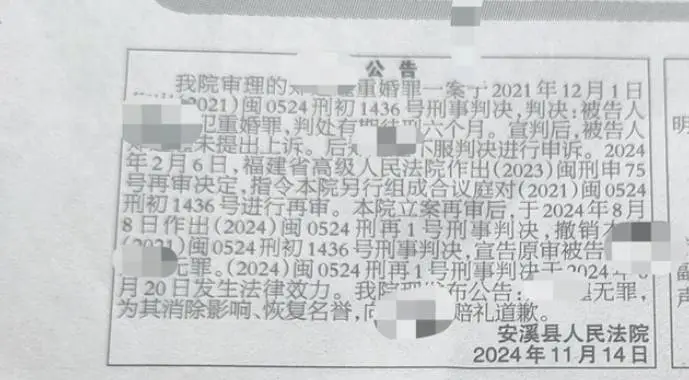

11月14日,法院通过地方报纸发布致歉声明,对郑隆表示歉意,并支付了包括赔偿金、精神抚慰金在内的共计11万元费用。此举彰显了法院勇于正视自身错误的决心。公开道歉不仅是对郑隆个人的补偿,同时也向公众作出了交代。

安溪县人民法院采取的公开道歉赔偿措施,在一定程度上恢复了公众对司法公正的信心。若仅是改判为无罪,未进行公开道歉及赔偿,郑隆所受的伤害及社会对司法公正的疑虑恐难彻底消除。

一审判决漏洞

一审裁决显现疑点重重。其中存在事实认定模糊、法律适用不当的问题。依据《刑法》条文,重婚行为指的是在已有合法配偶的前提下,与他人结婚,或虽知对方有配偶却仍与其结婚。具体至本案,黄静的前段婚姻因伪造户籍而缺乏法律效力,而郑隆与她的结合缺乏构成重婚的事实依据。

郑隆与黄静的婚姻未对其他合法婚姻关系造成损害,亦未产生社会危害的后果。然而,为何一审法官会作出如此判决?这一问题亟待深入研究。

案件中的反思

该案件虽非复杂,处理难度不高,但过程曲折多变。郑隆首先指出其妻曾使用假户籍,相关部门本应轻易证实前段婚姻无效。然而,最终郑隆却面临刑事指控,这一结果出乎多数人意料。究竟在哪个环节出现了失误?是证据收集不够完整?抑或是法官对法律条文解读有误?

司法各环节均需进行深入反思,案件处理中微小的失误,对当事人而言,往往意味着难以承受的负担。刑事审判环节需更加慎重地运用法律,全面考虑法理、情感等多重因素。

后续判决合理性

郑隆的婚姻重婚指控已被撤销,黄静的重婚指控亦应受到重新评估。然而,黄静因伪造户籍信息被判犯有伪造身份证件罪,被判处四个月拘役并处罚金一千元人民币。此判决符合法律程序。这表明尽管前期审判存在失误,后续处理在某种程度上实现了公正。

该案件过程复杂曲折,司法工作者及其机构需加强自律,防止类似失误重现。对此,我们向公众提问:大家如何看待防止此类误判再次出现的措施?欢迎大家在评论区积极参与讨论,并点赞、转发文章,以提升公众对司法公正的关注度。