当前文学界关注焦点之一是呈现社会真实。作家爱德华·路易尝试全方位反映法国文学中的社会传统,其观点无疑为文学界带来新的视角。

重现法国文学传统

法国文学史上,多位作家如普鲁斯特、左拉、巴尔扎克等,曾运用文学手段描绘社会全貌。这一传统曾一度繁荣。然而,近年来,这一传统在法国文学界呈现出衰退趋势。但爱德华·路易却萌生了复兴这一传统的念头,他试图模仿前辈作家,全面描绘社会的各个层面。这种对传统的回归,在文学发展历程中具有独特价值。每个时代都有其独有的社会现象和文化结构,当代社会也不例外。路易认为,全面展现当代社会,如同绘制壁画般,具有极大的必要性。

路易深受众多法国文学先贤的熏陶,深刻认识到文学对社会映照的深远影响。在法国文学的整体环境中,他观察到某些传统正逐渐被人们遗忘。基于对文学发展现状的思考,他希冀能够重新激发起通过文学全方位展现社会的精神。

以作品展现不同社会侧面

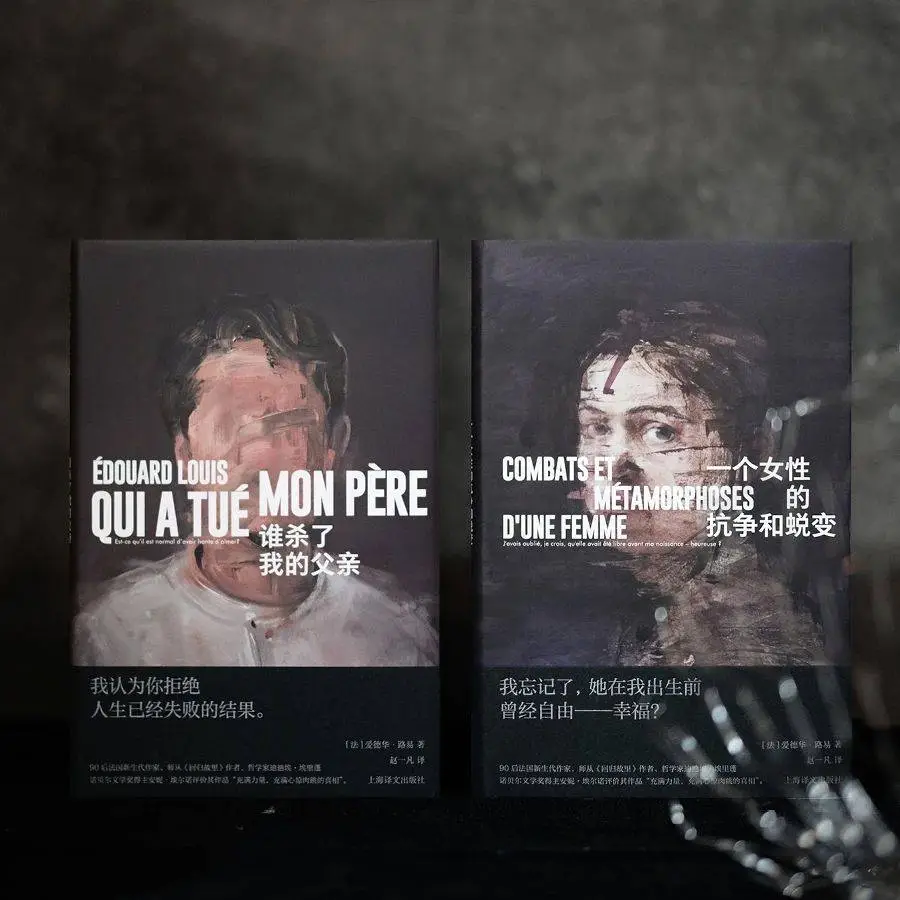

爱德华·路易的作品众多,展现了多样的社会现实。在《和艾迪·贝乐盖勒做个了断》中,他以童年的视角切入。《一个女性的抗争和蜕变》则分析了女性在男性主导社会中的解放途径。《谁杀了我的父亲》则探讨了政府政策对个人生活的影响。这些作品通过不同人物的故事,描绘了多样的社会景象,各自的故事如同独立的拼图,共同构成了社会的全景图。

书籍如同窗户,让读者窥见多样的社会风貌。作者通过塑造各式人物的故事,全面揭示了社会的多层面,超越了单一故事类型。这如同点彩派画家创作,众多不同色彩的点汇聚成一幅多彩的画卷,作者的多部作品从多个视角共同描绘出其笔下的社会全景。

对比中国电影与个人启发

法国电影界涌现出众多具有中国影响力的作品,其中不乏贾樟柯的作品。爱德华·路易在观赏这些电影时,感受到与自身家庭可能存在的相似境遇。这种超越国界的情感共鸣引人深思。他勇于从异国文化作品中探寻灵感与共鸣。在当今文化多元的时代背景下,各国文艺作品能够相互映照,相互借鉴。

这些中国电影展现的人文关怀及社会现实与路易在个人生活与创作中的体验不谋而合。这一现象对路易而言,构成了文化交流的新启发,促使他深入思考如何在其作品中全面反映社会状况。

通过个人境遇展现社会机制

爱德华·路易通过讲述个人经历来洞察重大议题,诸如社会结构、女性地位、政治及暴力对日常生活的冲击。他将自身生活点滴作为切入点,深入挖掘社会层面的问题。这如同置身于一个错综复杂的魔方世界中,从中心的一个小方块出发,逐步探寻整个魔方的运作规律。

他的个人背景为洞察社会全貌提供了关键。比如,他作为同性恋者的身份、童年遭受排斥以及家庭关系的紧张,这些都让他对社会的包容性和贫困问题之间的联系有了更深刻的认识。

与传统“介入文学”的异同

路易的写作手法与萨特的“介入文学”理论存在共通点,均体现了对现实生活的深入干预。然而,与萨特和左拉相比,他们倾向于揭示社会的某个方面,而现在,公众对社会现象已有较多了解。文学的角色已转变为促使读者直面不愿直面的现实。随着事物的发展与变化,文学的社会作用也在不断适应时代变迁。在这一过程中,路易正努力探索文学的全新定位。

目前,社会信息传播迅猛,单纯展示现象已不足够。空气中弥漫着大量信息,路易希望引导读者直面那些被刻意忽视的社会阴暗面。

揭示暴力悖论与自身经历转变

路易阐述了暴力现象的矛盾性,指出那些受压迫较少的人群往往更难实现自由,而压迫较重的人群则更容易获得解放。以他父母各自不同的境遇为例。在他童年时期,由于性取向问题而遭受排斥,他心中产生了对父母的“复仇”想法。然而,随着对贫穷和暴力根源等深层因素的理解,他的叙述方式发生了转变。

他亲身感受的不公,在跨过社会阶层界限后,激发了他对贫困、暴力和不平等问题的深入反思。他将过去因愤怒和伤害所形成的立场,转变为一种理解和包容的心态,并将这种转变后的见解融入文学创作之中。

各位读者,您们如何看待文学在现今社会是应延续过往的社会反映方式,还是应作出调整?期待您的评论、点赞以及文章的分享。