文化领域内,玉器所蕴含的礼仪体系及其文化延续性构成了一个引人关注的焦点。其中,众多未解之谜有待揭晓。而关于良渚玉器礼制与中原地区是否存在关联的探讨,更是笼罩着一层神秘的色彩。

良渚的重要性

良渚古城遗址具有举足轻重的地位,它是中华文明探源工程中四大都邑性遗址的重点研究对象之一。北大考古文博学院及郑州市文物考古研究院院长赵辉指出,该遗址为文明定义的提出和中国进入文明社会的认定提供了极为丰富且关键的考古资料。良渚古城距今已有5300至4300年的历史,拥有众多重要特征,包括发达的农业、精美的手工业制品以及独特的社结构。这些特征是中华文明多元起源的显著证据,其地位无可替代。

11月25日,在浙江杭州举办的第二届“良渚论坛”上,主题聚焦于“交流互鉴与人类文明新形态”。良渚遗址的相关发现,正是此次论坛讨论的核心议题之一。该遗址蕴含着独特的考古资源,全方位展现了其往昔的辉煌,对于深入理解中国古代文明具有重要价值。

文明标准

国际学术界曾以两河流域文明和古埃及文明为依据,提炼出“文明三要素”,即文字、冶金术和城市。在中国文明起源的研究中,我们发现,由于社会阶层明显分化,形成的礼制对文明发展起到了关键作用。例如,出现了专为贵族埋葬的墓地,以及通过特殊器物来彰显尊贵身份的礼制。此外,以都城为中心,附带的大型建筑和公共设施,同样展现了文明发展的进程。中国基于自身特点,提出了独特的方案,这不仅为相关研究提供了新的视角,也揭示了史前中国与人类历史的丰富多样性。

良渚中原交流存疑

赵辉提出一个关键议题,即探讨中原文明与良渚文明之间是否存在相互交流与借鉴。根据目前的考古发现,尚无确凿证据证明两者之间存在明显的交流互动。中原文明的兴起,很大程度上得益于部落间的交流与冲突。通过玉器的对比,我们可以观察到两者间的差异:北方出土的权力玉器呈现出世俗化的特点,而良渚的玉器则透露出浓厚的宗教氛围,并且其社会结构相对稳定。

中原地区的兴起因素及发展历程与良渚文化存在显著差异。目前考古学提供的证据并未表明良渚与中原在那时存在显著的联系。这些差异揭示了两种文明各自独有的形态和发展路径。

良渚与其他文化交流

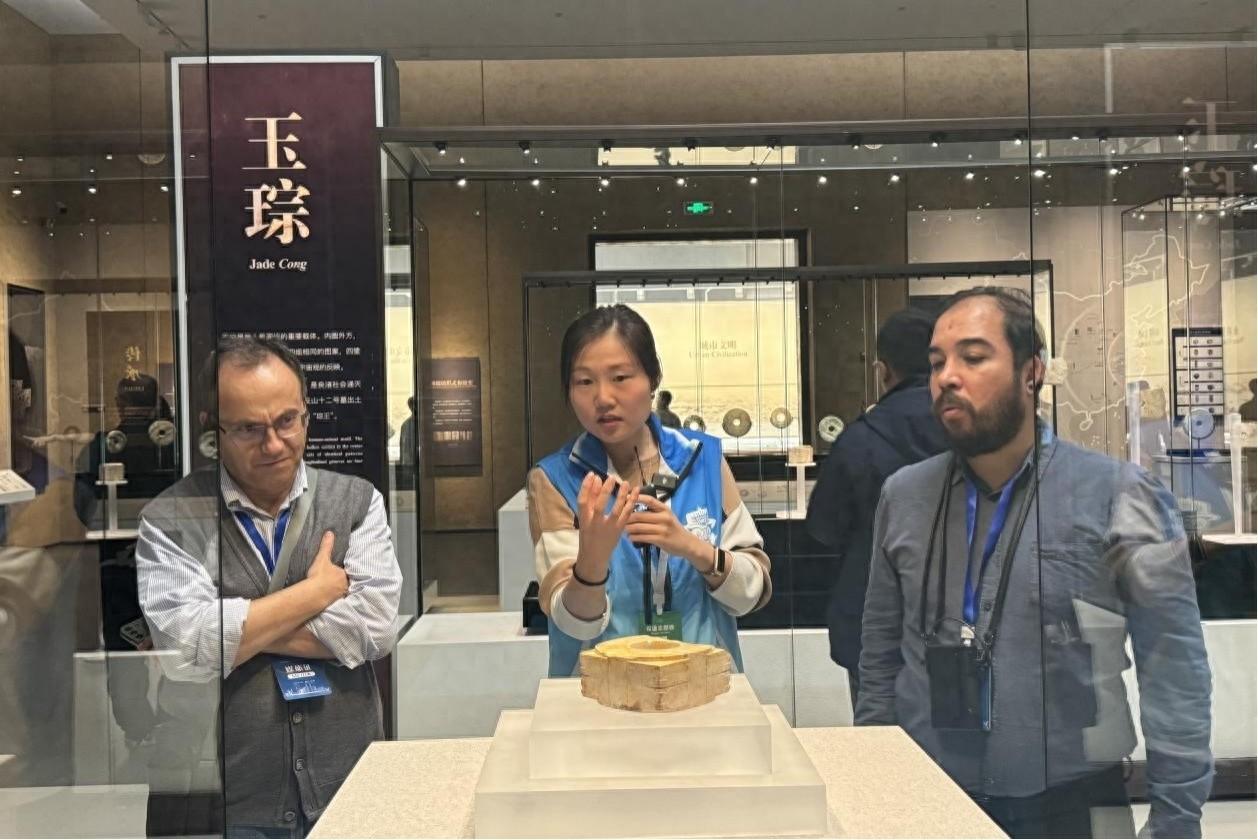

马东峰,良渚博物院执行院长,强调良渚文化、辽西红山文化以及安徽凌家滩文化间的交流紧密,特别是在玉器领域。学术界普遍认为,中国玉器的起源地在东北,并沿着海岸线扩散至长江中下游地区。在良渚,玉器艺术达到了史前的顶峰。与此同时,中原地区却缺乏制玉传统,玉器较为罕见。

良渚文化在当时的玉器制作传承中展现了显著的文化影响力。这一文化现象促进了周边地区在玉器制作领域的进步与交流。在中华文化的演进过程中,良渚文化占据了不可或缺的一席之地,发挥着其独特的文化作用。

良渚遗民迁移与玉文化传承

在洪灾之后,良渚古国的众多遗民进行了迁徙,其中大量人口迁往中原地区。这一现象使得中原地区得以传承良渚的玉文化。尽管目前考古学的研究尚无法明确证实良渚与中原之间存在显著的历史联系,但可以确定的是,良渚的整套礼制制度已被中原地区完整地继承下来。

这种传承具有长远影响,它不仅涉及对某种文化物品的延续,还包含了对其中蕴含的价值观念、礼仪规范的内化与整合,进而促进了中原文化的发展和变革。

研究的意义

良渚遗址在玉器和礼制领域的研究,对中国文明发展历程的认知具有重大价值。这些研究揭示了中华文明的多元起源,揭示了不同地域文明之间的联系与区别,进一步加深了我们对人类文明多样性和交流发展历史的理解。

广大读者或许会感到好奇,随着考古挖掘的持续深入,我们是否能够发现良渚与中原早期交流的关键性证据?期待读者在阅读完毕后,给予点赞与分享,同时,我们也热切欢迎大家在评论区分享您的观点。