近期,安徽师范大学科研团队在武夷山国家公园江西段成功鉴定出一新种脊椎动物,命名为黄岗山螈。该成果使公园自成立以来新增物种达到11种,亦标志着第2个脊椎动物新类种的发现。这一发现迅速吸引了科学界与公众的高度关注,各界均对物种的鉴定详情及其生物学特性显示出浓厚兴趣。

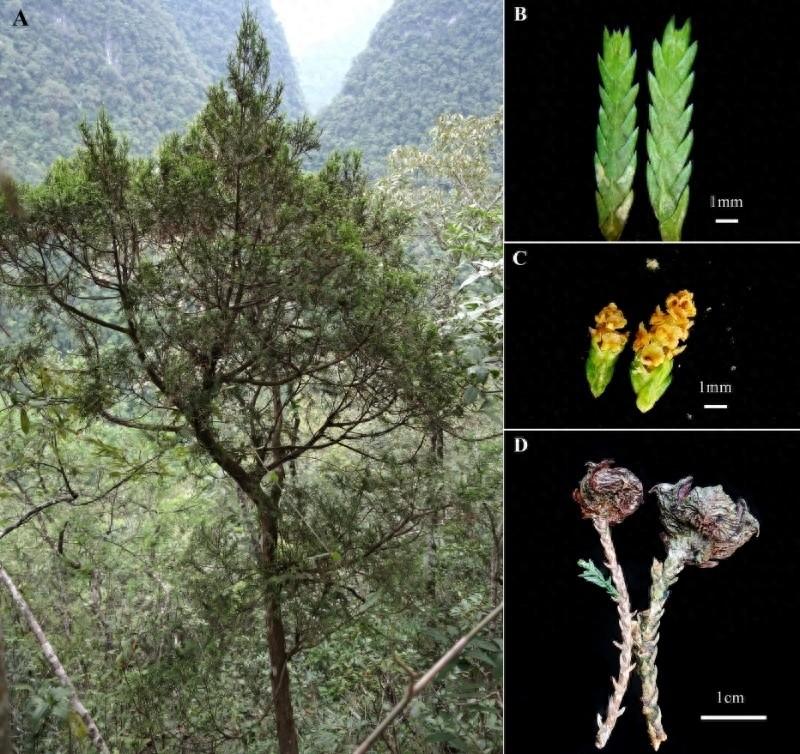

在接受安徽师范大学生命科学学院的采访时,黄松教授全面介绍了黄岗山蝾螈的鉴定步骤。他强调,形态、地理、遗传等多重特征显著区分了黄岗山蝾螈,构成了确定为独立物种的关键依据。这些特征不仅彰显了蝾螈的独特性,也为生物分类研究提供了新增资料。

武夷山的生物多样性:新物种的摇篮

武夷山脉,坐落我国东南,为生物多样性热点,汇聚众多植物与野生动物。黄岗山蝾螈的发现凸显其在生物多样性保护中的核心角色。众多专家认为,新物种的频繁出现得益于其丰厚的生物资源与原始的自然环境。

张志翔,国家林业与草原局首位科普专员,深入分析了武夷山的生物多样性。他指出,江西武夷山国家公园内拥有2860种高等植物及7600余种野生动物,为生物新种的探索营造了优越条件。张教授强调,作为我国首批五个国家公园之一,武夷山国家公园的特有生态系统在生物多样性保护与科研中扮演着关键角色。

黄岗山蝾螈与福鼎蝾螈:跨越山脉的亲缘关系

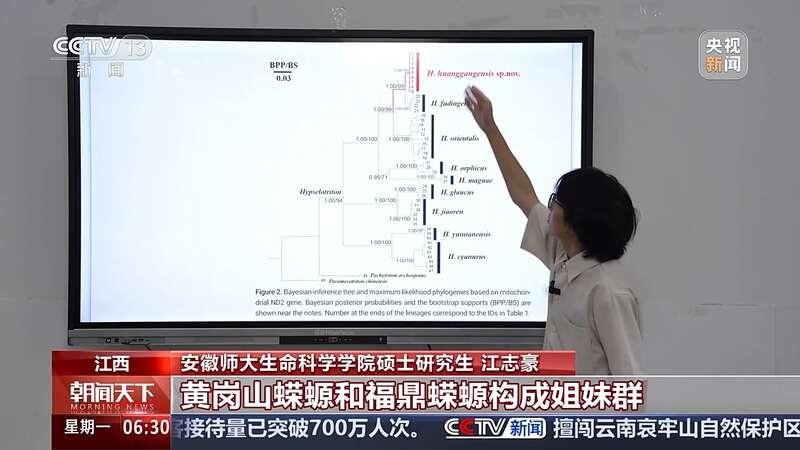

黄岗山蝾螈的出现标志着新物种的诞生,揭示了生物地理分布的丰富性。研究表明,福建福鼎市的福鼎蝾螈与黄岗山蝾螈最为相似。尽管两者相距逾300公里,地形差异明显,但仍显示出密切的亲缘关系,促使学界探讨地质变迁对其分异的影响。

黄松教授,作为安徽师范大学的资深学者,提出黄岗山与福鼎蝾螈分布差异可能与地质演变及气候变迁相关。这些变化重塑地貌,进而影响物种的分布和进化。研究团队通过对黄岗山蝾螈的基因进行剖析,证实其与福鼎蝾螈存在遗传差异,确立了这两种蝾螈的物种独立性。

武夷山的生态系统:生物多样性的守护者

武夷山国家公园成为生物多样性的重要储库,亦系生态系统安全的先锋防线。其生态架构健全且层级清晰,植被群落丰富并展示显著的垂直分布梯次,自山脚至山顶依次展示。国家林业和草原局首席科普专家张志翔教授在研究过程中,特别指出这一点。

张志翔教授强调,武夷山国家公园江西区北坡主要由壳斗科甜槠构成,这些树木是武夷山生态系统历史的载体。沿黄岗山道行走约19公里,可领略六种植被层的有序分布,从低海拔常绿阔叶林到高海拔针阔叶混交林,直至中山草甸,每一层均孕育着独特的生物群体。

黄岗山蝾螈的未来:保护与研究的挑战

黄岗山蝾螈的问世拓宽了科研视野,亦对生物多样性保护提出了新的课题。维系其栖息环境的完整性,成为科学家与环保工作者亟待解决的关键问题。

黄松教授,安徽师范大学学者,强调对黄岗山蝾螈的生态习性、繁殖策略及生态适应性等领域的深入研究。此外,他倡导全社会加强武夷山国家公园的保护力度,保障其生物多样性宝库持续为人类提供珍稀自然资源。

武夷山的未来:人与自然的和谐共生

设立武夷山国家公园旨在维护生物多样性,以促进人类与自然的和谐共栖。科研人员在此不断钻研,识别新生物种,揭示自然之谜;同时,保护队伍坚守职责,守护生态系统的完整,确保这些宝贵生物资源的持续传承。

张志翔教授,国家林业和草原局首席科普专家,对武夷山的未来发展抱有坚定信心。他指出,依托科技创新和环保意识的提升,武夷山国家公园将在生物多样性及生态系统管理领域实现重大突破。他倡导社会各界携手合作,积极参与生物多样性保护,共同珍视这一自然奇迹。

结语:探索自然的奥秘,守护地球的未来

黄岗山蝾螈的发现标志着对自然深层奥秘的新探索阶段。这一成果不仅加强了对生物多样性的理解,亦突显了所有生命体在地球上不可忽略的价值及保护权利。面对生态挑战的加剧,每个人都应积极投身其中,致力于保护地球的未来。

在优先考虑新物种保育的要素上,敬请分享您的见解。赞同与扩散此信息,以增强生物多样性保护意识。