文学创作领域内,作家对作品的立场常常影响其艺术成就。沈从文先生对作品持续修订的行为,尤其值得关注。这一行为体现了对创作严谨的态度,以及对文学价值的尊重。

沈从文的修改习惯

沈从文对文章修改的热爱已成为其创作生涯的显著标志。他的手稿经过多次修改,无论是顶部、底部,抑或是页边,都布满了修改的笔迹。原本平整的稿纸在他手中变得如同覆盖着蜘蛛网的布料,密密麻麻的修改痕迹随处可见。即便作品已发表或成书,他仍旧坚持修改。这种修改习惯反映了他对作品品质极致追求的态度。在丰富的创作历程中,这种习惯表现得尤为突出,他从不放弃任何一个完善作品的机会。

沈从文对修改的态度并非一时兴起,而是自创作之初至作品完成后的持续追求。他不会在作品完成后置之不理,而是持续审视,对任何可能改进之处都毫不放过,力求作品达到完美。

《从文自传》之例外

沈从文的作品中,《从文自传》独具特色。该作成书于1932年,行文流畅。创作过程迅速,仅耗时三个星期便一气呵成。与其它作品不同,它无需经过长时间的深思熟虑。《从文自传》中,沈从文湘西的经历与他的创作紧密相连。作品问世后不久,沈从文的思想发生了重大转变,这也标志着他创作生涯的第一个高峰期的到来。

尽管这本书是他修改最少、完成速度最快的一部作品,却绝非质量低劣的产物。该书对沈从文个人创作生涯具有非凡意义,对提升其创作水平产生了显著影响,这一成就堪称他创作生涯中的珍贵成果。

沈从文的创作速度真相

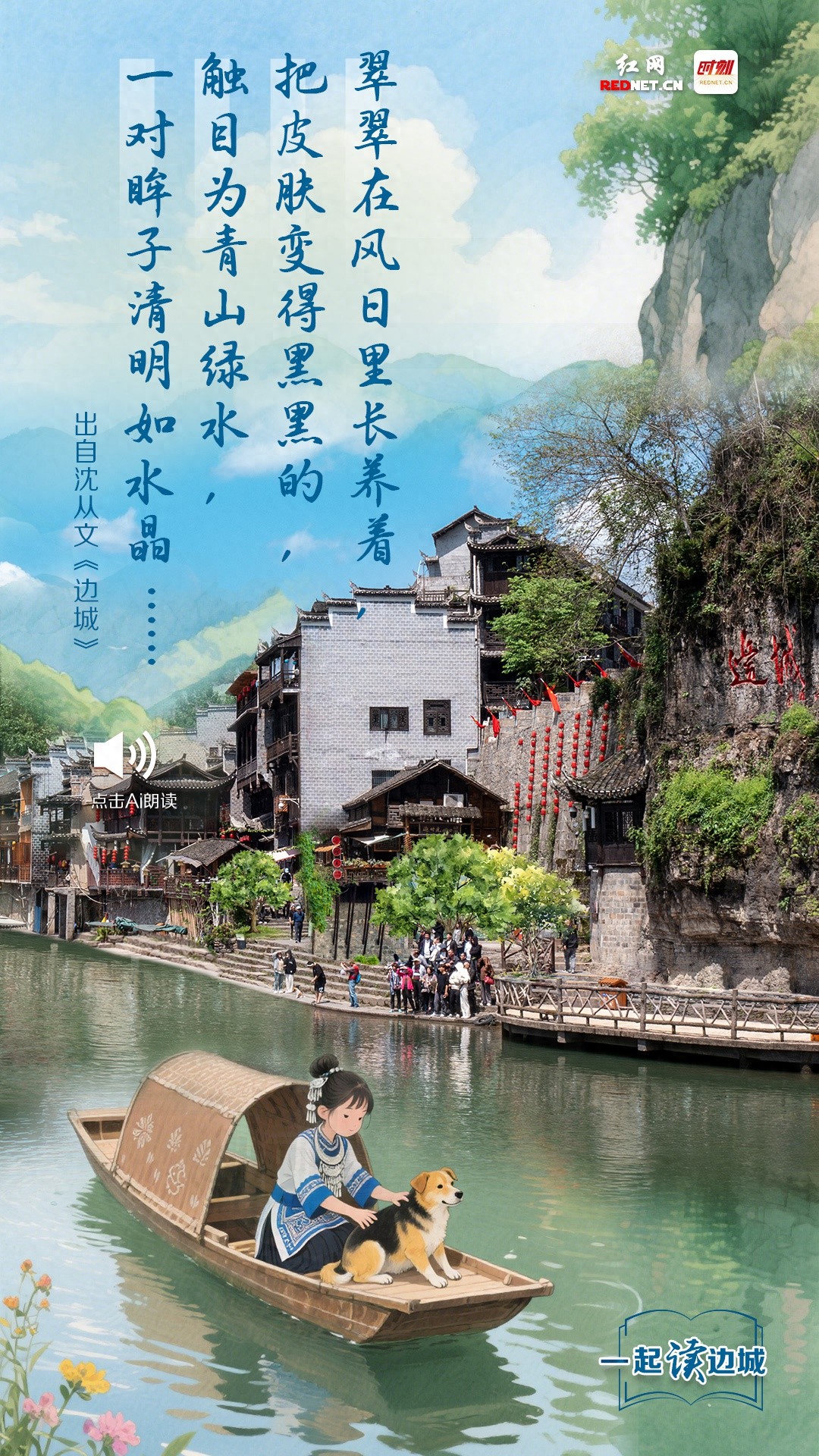

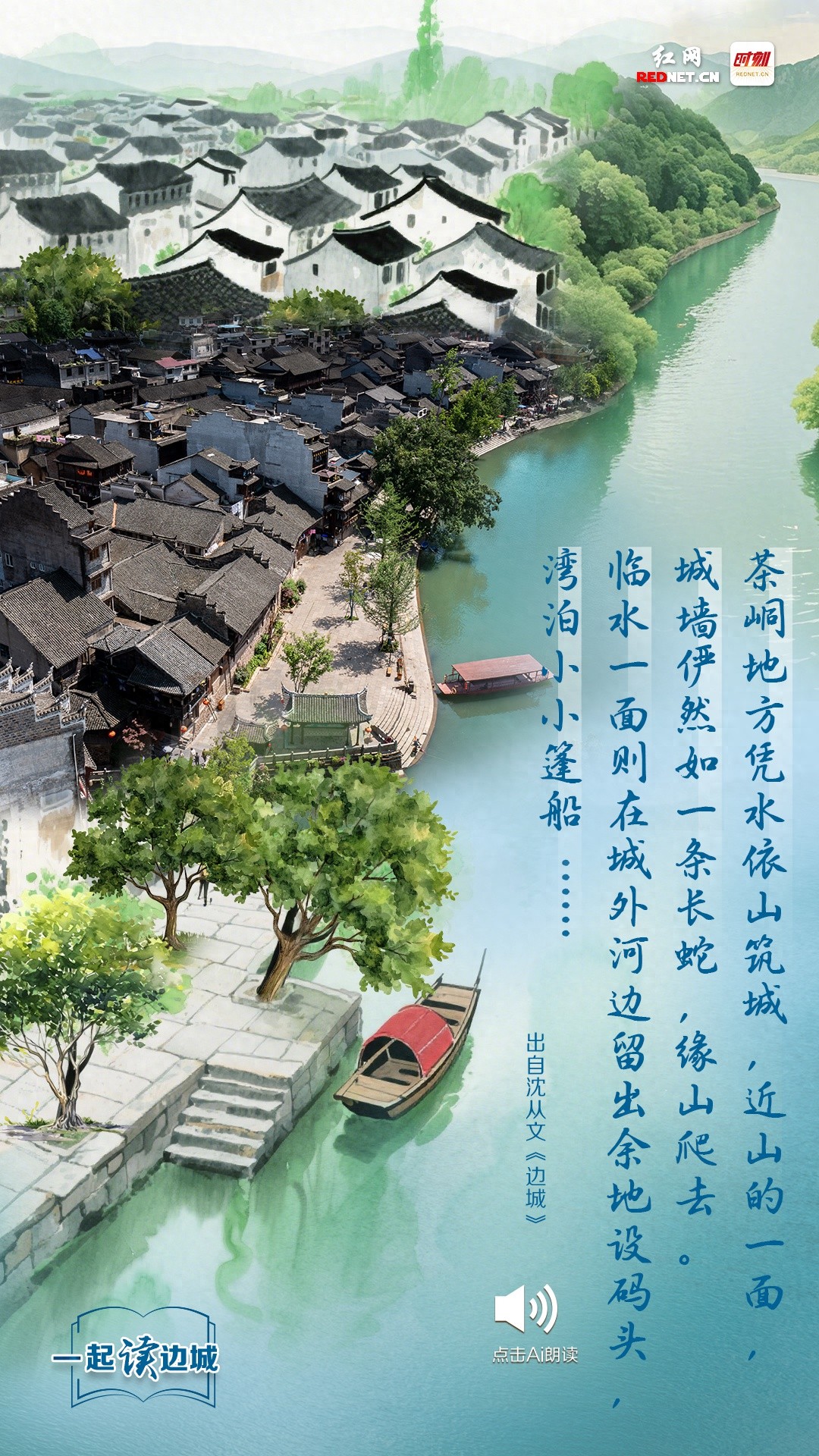

沈从文常被誉为“多产作家”,每月均有数篇小说问世,每年亦有多部著作出版,给人以创作效率极高的印象。然而,深入了解他的人会发现,事实并非如此。他的文字并非一蹴而就,往往倾注了极大的心血。在年轻时,他夜以继日地投入创作,那些看似轻松流畅的笔触背后,实则凝聚了无数个日夜的精心打磨。以《边城》为例,这部不足七万字的小说,他竟耗时半年完成。

他的创作投入了极大的精力,全情投入于创作之中。这些看似丰硕的创作成果背后,每一部作品都凝聚了作者极大的心血。读者所见的只是成品,却难以体会创作过程中所经历的艰辛。

沈从文作品搬上银幕

凌子风导演对沈从文的作品评价颇高,认为其作品颇具韵味,诗意盎然。尤其是沈从文在深入研究古代服饰并出版相关著作后,更令他爱不释手。出于对沈从文及其作品的敬仰与同情,凌子风决心将这位作家的作品搬上银幕。以《边城》为例,他邀请了两位编剧创作剧本,沈从文则严谨细致地进行了修改,连标点符号都一丝不苟,全用蝇头小楷书写。

沈从文在作品影视化过程中表现出了极大的重视。他致力于确保无论作品以何种形式呈现,都能达到最佳状态。他对作品的执着不仅体现在文字层面,对影视化表现亦提出了极高的标准。

修改带来的意义

沈从文对作品的不断修订产生了多维度的影响。就作品本身而言,经过修订的作品日益成熟,主题愈发集中与升华,文字的韵味得以持续绽放。对于读者而言,这些经过修订的作品更具吸引力,成功吸引了更多读者的关注,从而赋予了作品更持久而旺盛的生命力。

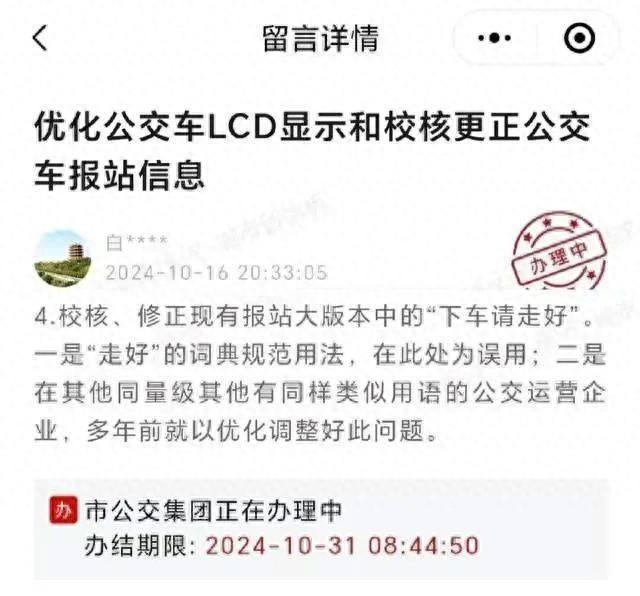

他的所作所为对同行业作家亦产生了一定影响。以金庸在晚年对小说的三次修订为例,当被记者提及时,他常以沈从文的做法作为示范。沈从文在业界的行为堪称典范,值得借鉴。

作品修改的启发

沈从文对作品的精益求精,反复修改,为我们提供了宝贵的启示。当前,文学创作领域普遍存在作者急于求成的现象,创作与发表过程都显得迅速。读者们不妨思考,我们是否还能遇见沈从文那样执着于修改,追求作品完美的作家?沈从文的方法值得所有创作者深思与借鉴,同样,也值得读者在挑选作品时,关注其背后的创作态度。期待大家能点赞并分享此文,让更多的人对文学创作中的这些问题进行深思。