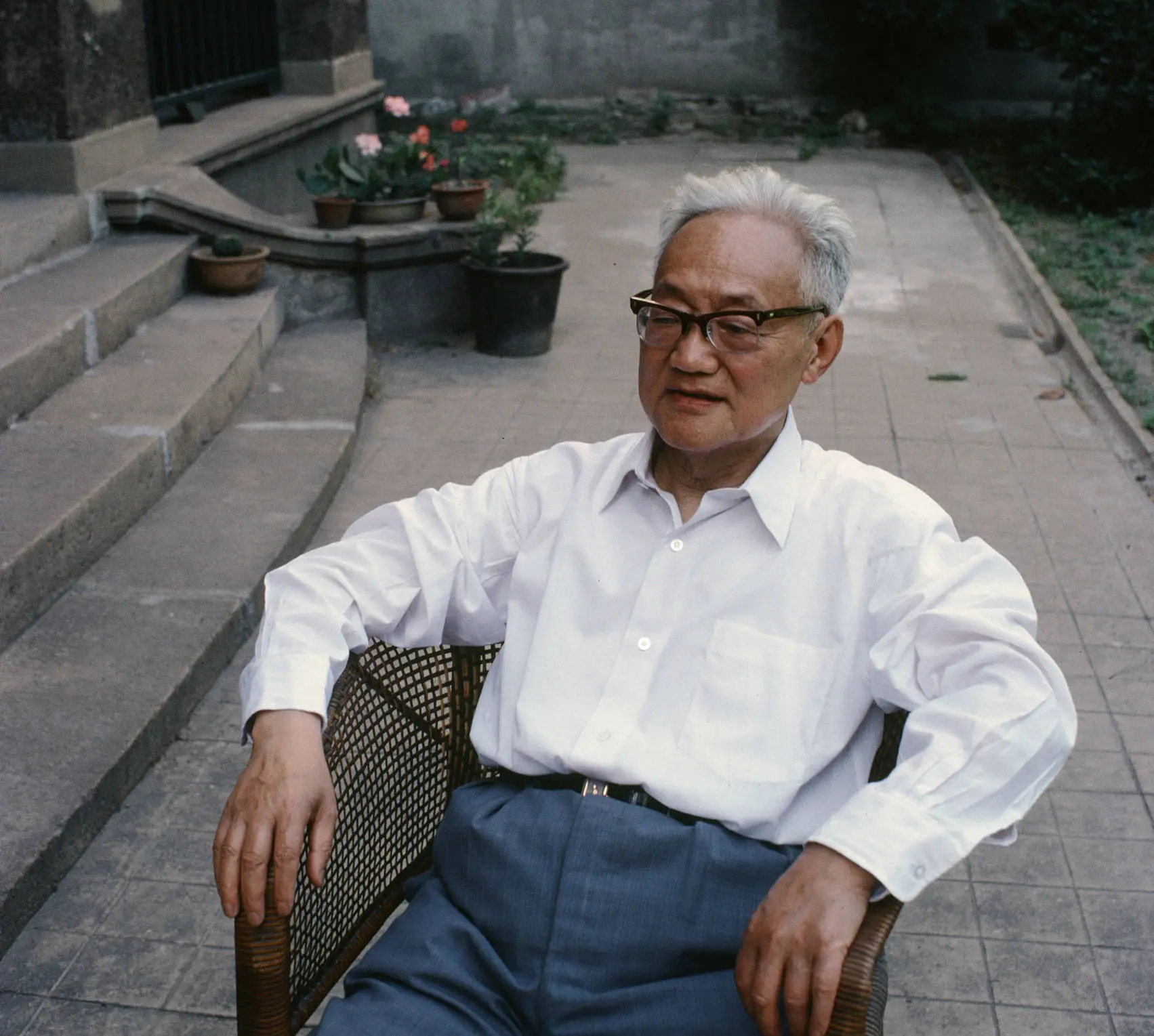

西方文学理论界早已流行“作者已死”的观点,然而读者们对于作家对自身文字的看法仍旧充满好奇。巴金在其一生中创作了众多作品的序跋,这些序跋为我们提供了洞察其写作心态与态度的窗口,这正是其价值之所在。

巴金序跋中的个性喜好

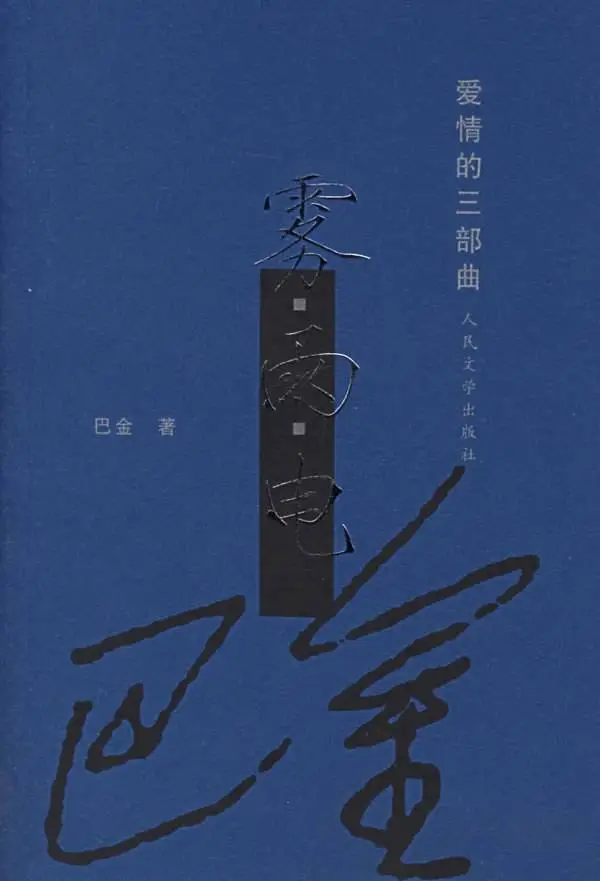

巴金的多部作品均附有序跋,其中某些小说的序文甚至多达十篇以上。以《爱情的三部曲》为例,这些序跋揭示了巴金的个性和偏好。在1936年《家》第五版序中,他明确指出某些内容纯属个人隐私,不会公之于众,这体现了他的个性特点。在其序跋中,诸如对《爱情的三部曲》的偏爱等情感表达,清晰可见,并未有所掩饰。

通过阅读他大量的序跋,我们可以发现他的喜好在作品态度中得以显现。例如,他对《雾》、《雨》、《电》等作品表达出了明显的喜爱。以1936年为例,这一年是他创作序文的一个时间节点,这为我们理解巴金当时的心境提供了重要的参考依据。

作品与个人经验的融合

巴金在其作品中将个人经历与创作相结合,以觉慧这一形象为例,他在1940年所著《火》第一部的后记中提及,该角色承载了他对自由与反抗的向往,同时也不忘指出其幼稚之处。这一行为反映了巴金在创作过程中,将自身情感体验巧妙地融入角色塑造之中。

在创作内容方面,巴金虽将自身经验融入其中,却亦显现出某些不足。他在创作时,受限于时间和经验不足,未能充分传达其意图中的思想和情感。因此,诸多作品被他视为失败,这在他的序跋中多有体现。

对人物爱憎的表露

巴金在其序跋中,往往直接表达对人物的喜爱或厌恶。这一特点在其序跋中尤为突出。这种做法与一些评论家所坚持的客观写作视角形成鲜明对比。他的这种直接表达方式,使得读者能更直接地体会到他的创作情感。

例如,在若干作品的序言或跋文中,我们能明显察觉到他对于角色的热烈赞誉或深刻批判,这种情感表达毫无保留,与某些作家在创作完成后鲜少透露对人物立场的情况形成鲜明对比。巴金的序跋宛如一面映照心绪的明镜,真实地映射出他内心的真实想法。

对作品真实性的探讨

巴金在其序跋中偏好深入探讨作品的真实性。读者们对于他的作品是否源自实际生活充满好奇,他在序跋中对此进行了积极的回应。然而,他亦指出,某些小说之所以失败,是因为缺乏生活的元素。与此同时,他又强调创作本身就是一种生活体验。这两种看似矛盾的观点,共同揭示了巴金在创作思考上的复杂性。

在多部作品的序跋中,他多次强调了作品真实性的问题,并通过对具体作品的解读,详细阐述了自己对真实性的看法。例如,在某部作品的序跋中,他提及在创作过程中,基于个人经历对真实性的把握面临一定的挑战。

序跋的文学性

巴金的序跋作品展现出浓厚的文学气息,其中《野草》式的散文诗以其抽象的语言,成为作品文学价值的重要组成部分。《复仇》的序言以及《最后的审判(代跋)》尤为明显地体现了这一点。他运用独特的文体创作的序跋,为读者带来了与众不同的阅读感受。

这些序跋在文学风格上独具特色,与常规的说明性序跋有所区别。语句组织独具匠心,情感表达充满文学韵味,既展现了作品解读的深度,又仿佛引领读者沉浸在优美的文学作品之中。

创作立场与历史观念的转变

《家》一书的序言与后记反映了巴金在创作立场和历史观念上的演变。自1977年8月重新印刷后记,同年法文版序言的撰写,以及11月的修订,对《家》这部作品所承担的使命和所具有的价值的评价发生了变化。

不同时间点的判断存在差异,这一现象随时代变迁而演变。这表明他持续反思,使得其创作立场和历史观念与时代命运紧密相扣。《家》一书中可见,他在其他作品的序跋中也呈现出随时代变迁而调整思考的态势。

如何看待巴金在序跋中持续进行自我反思并与之时代相契合的创作行为?欢迎读者点赞、发表评论、进行分享。