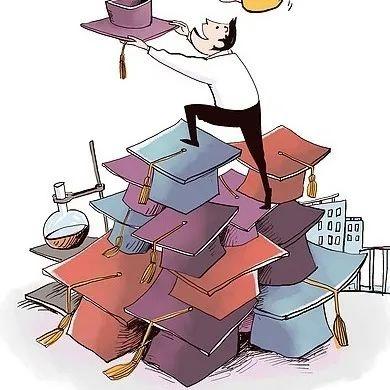

近日,一家研究机构95岁研究员的简历引起广泛关注,其显赫的教育背景和丰富的工作经历引发热议。面对众多质疑,该机构已暂停求职协议并对学历进行核实。此事件暴露了学术界的名誉崇拜和学历膨胀现象,引发公众对学术诚信和评价体系的深层思考。

简历“炸裂”背后的学术诚信危机

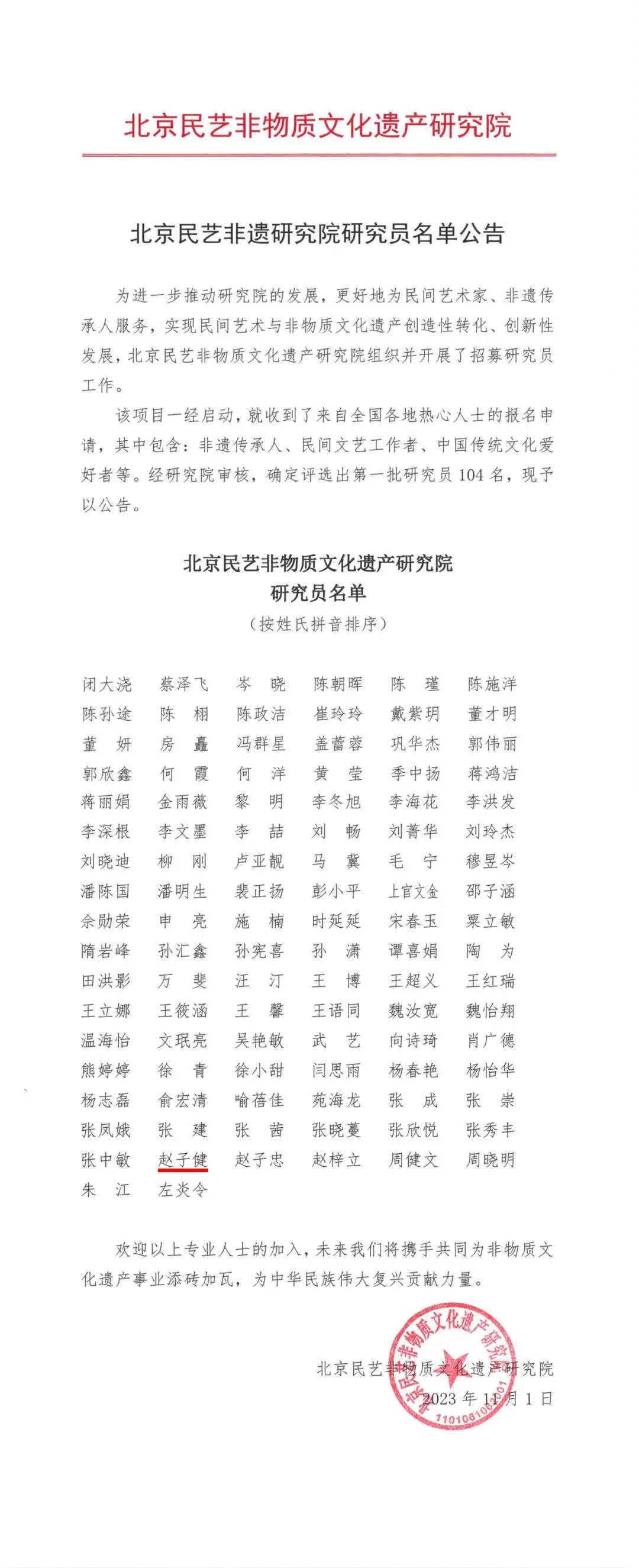

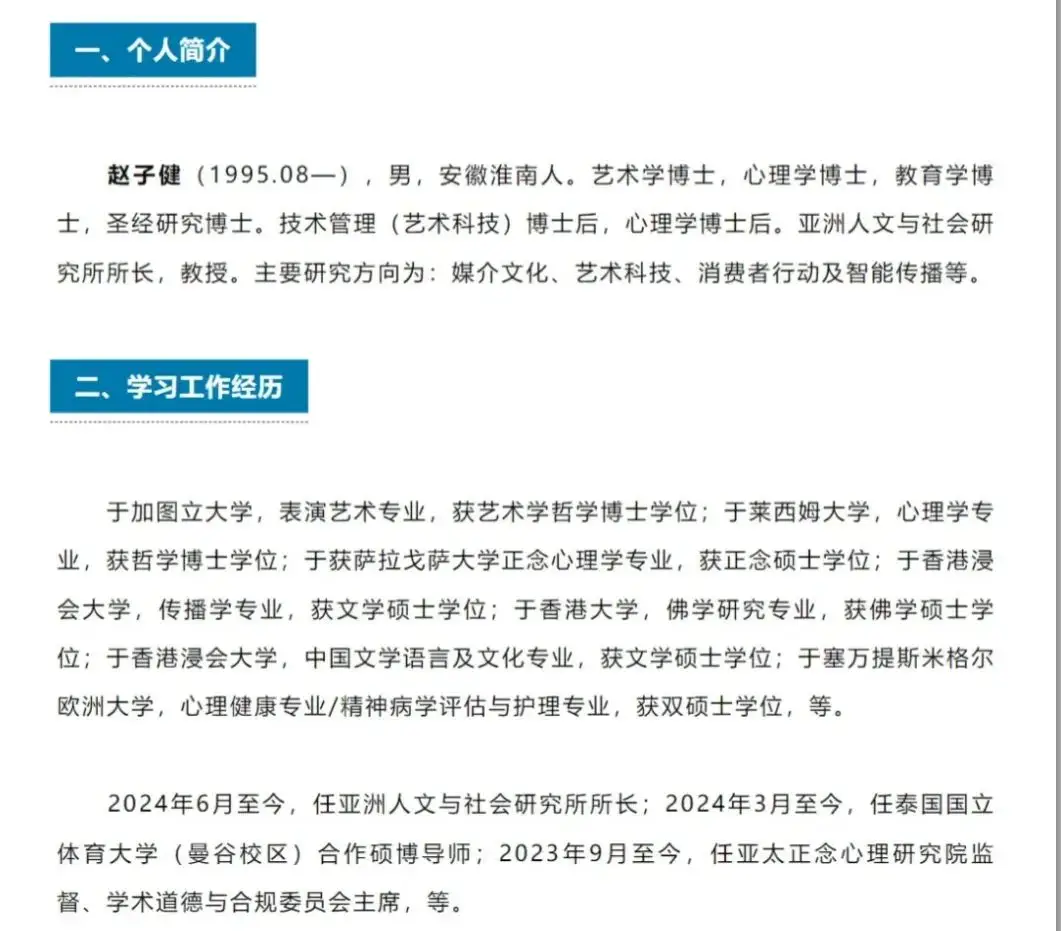

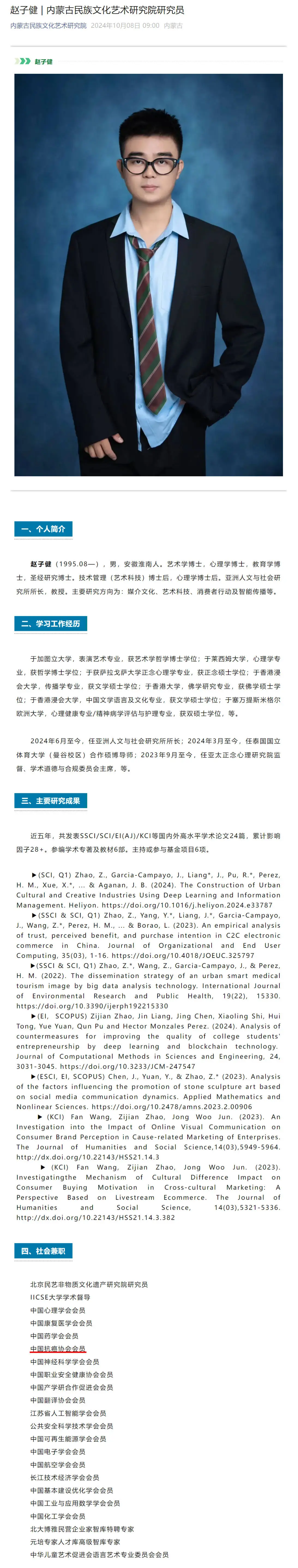

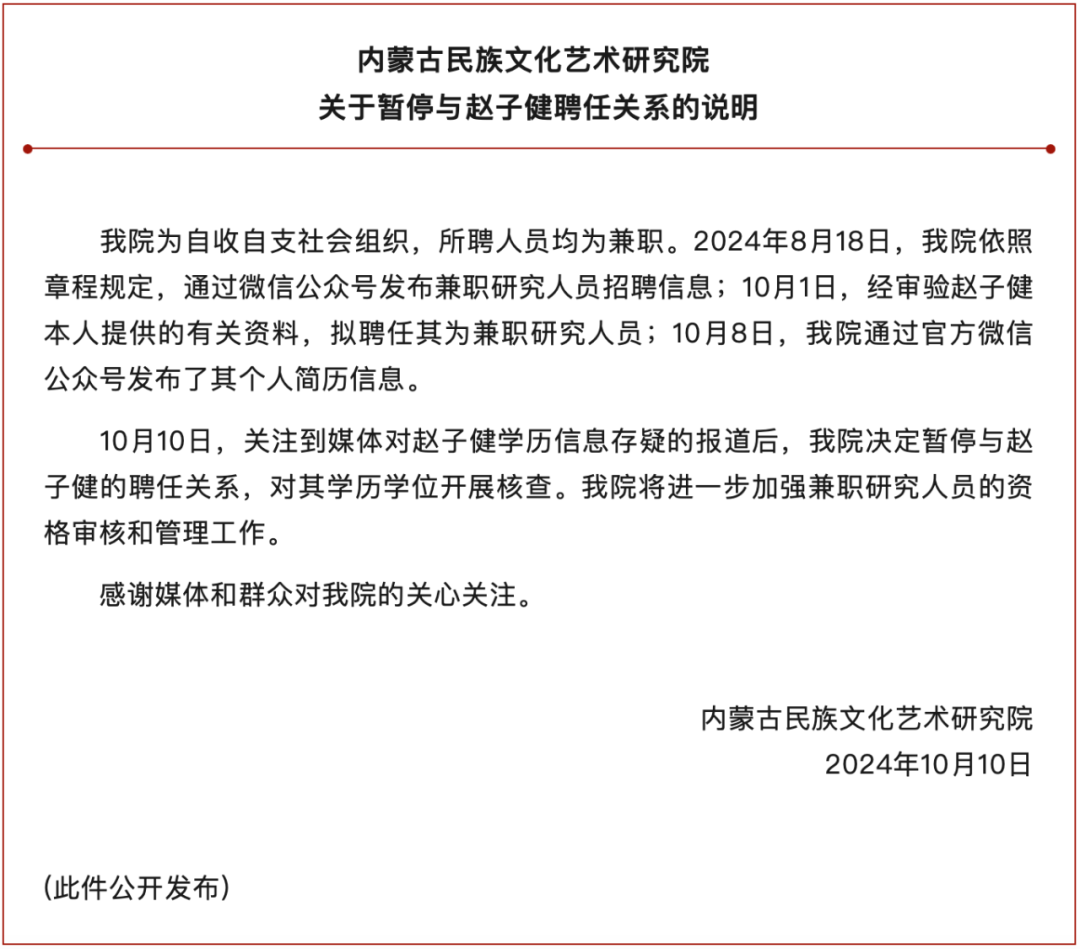

一位95后研究者的背景资料引起了广泛注目,其简历上的荣誉众多是主因,年龄因素亦不容忽视。尽管如此,面对不断的疑议,相关研究机构迅速采取措施,暂停招聘流程并启动了调查。此事件揭示了学术诚信的严重困境。学术研究必须坚持严谨性,承载社会的高期待。然而,当学位和职称沦为“过度装饰”的手段,学术诚信经受着重大挑战。

长年追逐学术头衔导致部分人士不择手段争夺资源与高位,以获取更多成就与名誉。此风气已对学术纯洁性造成损害,并扭曲了公众对学者群体的正确认知。当前学术界迫切需要知识渊博的学者,而非徒具外表的演员。学术成果与科研实力将今后通过教学实践、研究进展及社会贡献来评估。

“学历注水”现象的深层原因

"学历伪造"现象根植于学术评价体系的不健全与人才评价标准的单一化。某些个体为追求快速成名,采取非法途径获取虚假职称与低劣学位。这种行为不仅损害学术诚信,也误导了公众对学术人才的认知。学术界亟需的是真实的学者,而非仅靠简历“美化”来获取资源和话语权。

学术评估体系之不足,驱动特定群体趋向于追逐称号以攫取资源优势。尤其在青年科研工作者群体中,其职业晋升与薪酬待遇往往与称号紧密相连。一旦错失称号或缺失某项称号,便可能错失机遇。此认知偏差进一步放大了“称号至上”与“学历膨胀”现象的流传。

学术界的“头衔崇拜”与资源分配

在学界,过度追求头衔正损害学术纯洁性并干扰资源公正分配。某些人为获取资源与发言权,不惜使用手段“夸大经验”或“争名逐利”。这一倾向既削弱了学术诚信,也扭曲了公众对学术人才的看法。

学术界对头衔的过度追求加剧了资源分配的失衡,导致部分人借助头衔获取资源优势,进而妨碍才华横溢学者的资源获取及支持。这种不平衡的资源分配既削弱了学术权威,又限制了学术创新与进步。故而,学术研究应注重选拔真正有才华的学者,而非依赖对头衔的崇拜以追逐资源与影响力。

学术诚信与学术评价机制的完善

学术诚信是学术领域的根本,优化评价机制对保障其可靠性至关重要。在此情境下,学者应恪守职业道德,推动评价制度创新,拓展人才评价范围,强化监管力度。

完善评估体系仰赖学者严密的学术操守,并助力革新措施、扩宽评审范围以及加大监管实施。亟需坚决淘汰伪饰的博士头衔和虚构职务。唯有营造廉洁环境,方可保障学术生态环境的持续兴盛。

学术界对头衔的过度追求正削弱学术的纯洁性及公众对学者评价的认知可靠性。

对职称的过度崇拜导致学术界内部期望与实际存在重大偏差。部分人依托这种迷信来获取资源优势,从而使社会对学术人才的期望与实际脱节。此分歧不仅损害学术信誉,亦扰乱了社会期望的正常构建。

过度追求学术职称损害了学术本真,同时降低了学术创新力。

学术界的“头衔崇拜”现象,还导致了学术创新的停滞。

过重倚重“职务头衔”加剧了学术环境的恶化。此种资源分配不均削弱了学术公信力,阻碍了学术生态的健康成长。

"学术界对头衔的过度崇拜现象不仅损害了学术的纯粹性,还阻碍了学术发展。当务之急是认可真正有成就的学者,而非仅仅看重那些徒有虚名者。