2024年,上海,这座充满活力的国际大都市,每日上演着各式各样的故事。这些故事共同描绘了城市丰富多彩的发展图景。城市的文化吸引力、科技创新实力以及其在长三角地区的重要地位,通过这些事件得以充分展现,凸显了其多方面的价值。

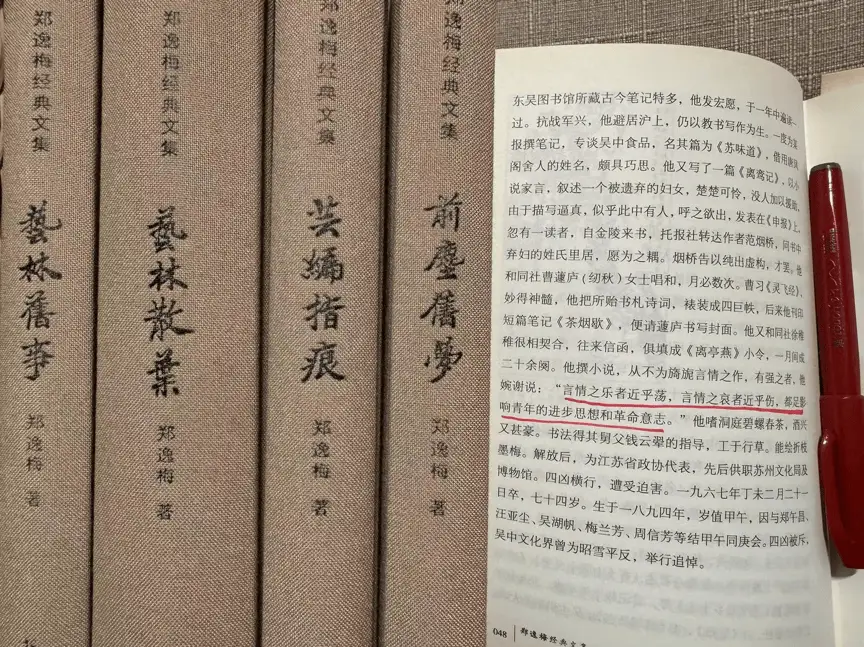

范烟桥的文学贡献与人的风貌

范烟桥,一位充满魅力的杰出人物。郑逸梅在《世说人语》人物篇第23章中对其进行了记载。2024年,我们以文字的形式回顾往昔。范烟桥的勤奋程度令人惊叹,他离世时留下了约六七百万字的著作。这一高产的背后,反映了他深厚的文学素养和卓越的创作能力。他笔耕不辍,对生活中的美好事物充满热爱,尤其钟爱饮酒,同时也是碧螺春的忠实爱好者。他不仅是一位文学创作者,更是一个生活情趣丰富的个体。如今,我们通过学习他的事迹,也在探寻那段岁月沉淀的人文记忆。

在当前社会快速发展的浪潮中,范烟桥式多才多艺的人才是否依然存在,这成为一个值得深思的议题。毕竟,许多人正日益被快节奏的城市生活所环绕。与此同时,那些既高产又能保持独特生活情趣的人,是否正逐渐减少?

《万吨月色》的上海首演

2024年11月15日至17日,正值上海文艺气息浓厚之时,《万吨月色》在上海YOUNG剧场进行了全球首演。这部新创作品汇聚了创作者的辛勤努力,为观众带来了一场视觉盛宴。对这座城市来说,这无疑是对其文化发展史的一次重要增色。首演往往能反映一座城市的创作生态和观众的文化鉴赏水平。上海一直以来都拥有包容的艺术氛围,为各种艺术形式提供了展示的舞台。

该剧目的全球首演,在全国乃至全球范围内显著提升了上海在全球文化版图中的地位。上海YOUNG剧场吸引了全球目光,使其文化魅力与全球化文化潮流实现了更紧密的融合。未来,上海是否将吸引更多剧作的全球首演,成为关注的焦点。

余秀华与舞蹈的交融

法鲁克·乔杜里,舞蹈制作人与导演,将自由比作一只翱翔的鸟,诗歌赋予其翅膀,舞蹈则为其添上一双。余秀华,一位残疾人士,对此感悟颇深。尽管她的身体受限,舞蹈却让她感受到了生命的新维度。这种艺术形式与各式人生经历相遇,激发了无数感慨。至2024年,艺术的包容性与跨界特点让更多人得以接触多元化的艺术体验。这为弱势群体开辟了新的自我表达渠道。

我国艺术发展的路径得益于这种结合,提供了宝贵的借鉴。然而,我们不禁思考:艺术界是否应更加强调这种融合与包容的精神,并致力于关注和扶持弱势群体?

上海的历史与现代发展

在电发明之前,牛拉印刷机的画面显得尤为生动有趣。如今,上海已经成为一座社会主义国际大都市。这座城市历经传统与古老模式的演变,逐渐发展壮大,并拥有丰富的历史故事。诸如徐家汇的土山湾传说,以及麦家圈等地的深厚历史。上海当代研究所不断深入研究和探讨上海及其长三角地区,尤其在2025年的选题会等关键时期,为上海的持续发展贡献了具有前瞻性的研究成果。

上海的基础设施建设不断取得进展。11月24日上午9时27分,首趟G55505次试运行列车从虹桥站开出,仅需42分钟即可到达湖州站。这种高速且高效的交通服务凸显了上海在长三角区域内作为重要交通枢纽的突出地位。展望未来,上海的交通建设又将有哪些新的突破?

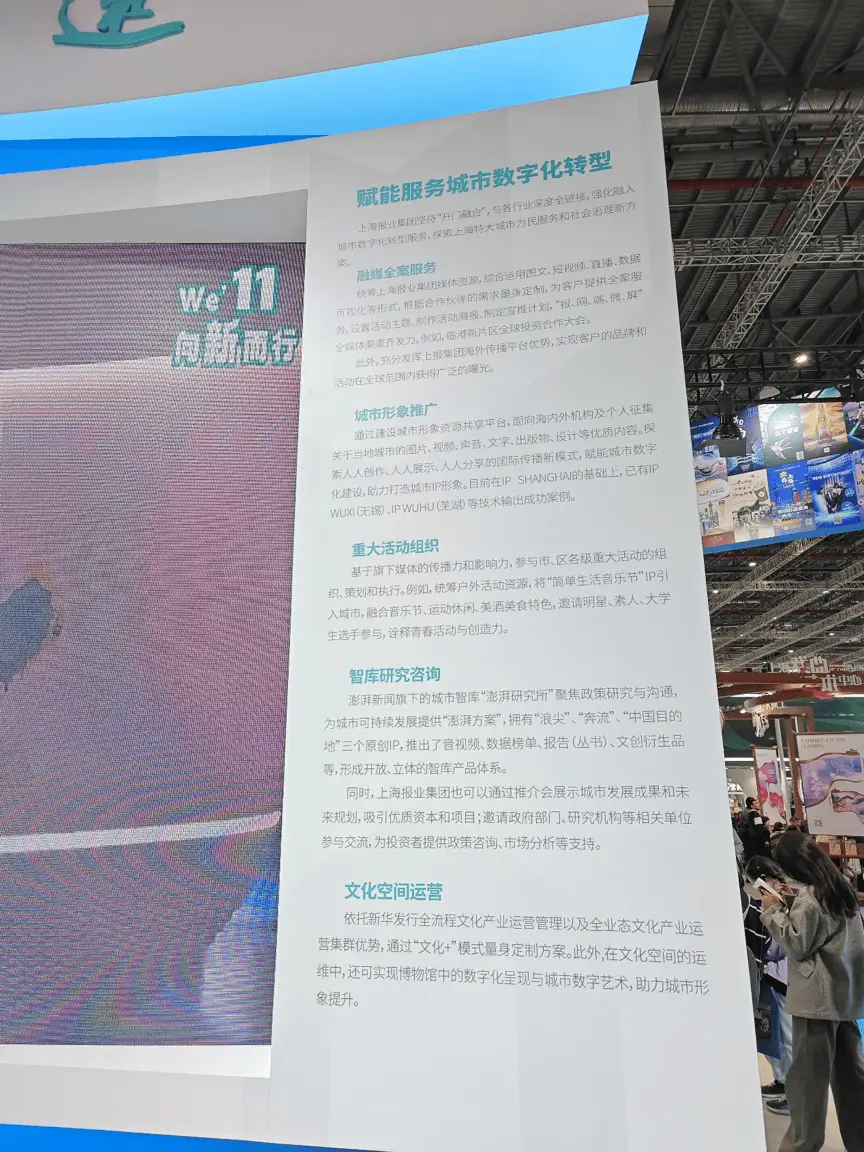

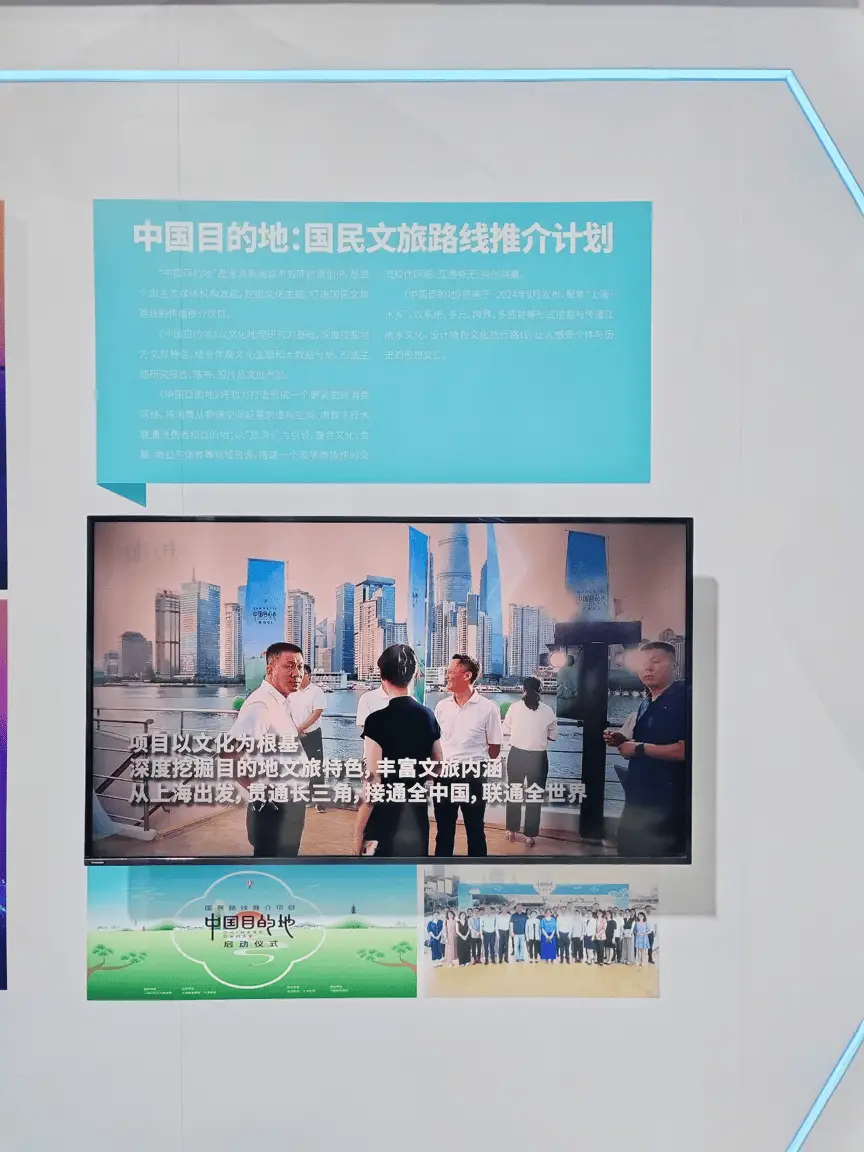

上海的文化类单位动态

2024年8月,澎湃研究所推出了《中国目的地》国民文旅路线推介项目。11月24日,此项目成为上海报业集团“智库咨询”服务的一部分,助力城市数字化转型,并参与第五届长三角国际文化产业博览会。上海报业集团及其同类型文化机构的进步和行业举措,无疑促进了上海文化产业的持续发展。回溯至1983年,上海市广播事业局便提出了建设新型广播电视塔的设想。历经多年精心筹备,1995年5月1日,东方明珠广播电视塔成功开播,并对外开放。

2024年至今,东方明珠广播电视塔依然是上海的标志性建筑。姚建良通过发布一段视频,该视频由他30年间拍摄的30张东方明珠照片组成,生动展示了这一地标的魅力。上海的文化机构所取得的成就,不断巩固了城市的文化特色。面向未来,上海的文化机构将如何塑造新的文化象征,令人期待。

个人眼中的上海

审视个人往昔足迹,二十载前初踏上海土地,走出人民广场地铁站,目光东望,即可目睹东方明珠塔的壮丽身影。此塔已深深烙印为上海的标志。相较之下,外地如重庆的建筑物虽位于山顶江畔,更显巍峨,颇具震撼力,然而东方明珠塔所蕴含的象征价值更显鲜明。上海对于不同人而言,感受各异。有人坚信,以图画形式描绘上海,是记录这座城市最恰当的方法。每个人对上海的印象,都是独树一帜的。

上海承载着众多人的丰富记忆和情感体验。面向未来,这座城市能否持续触动每位游客的情感,留下难以忘怀的印象?我们热切期待您们的积极留言,分享您的见解,并对本篇文章给予点赞以示支持。