近年来,我国超重及肥胖人群的患病率不断攀升,这一趋势背后蕴藏着严峻的健康及经济风险。这一情况迫切需要公众的广泛关注。

超重肥胖率持续走高

我国面临超重与肥胖问题的形势非常严峻。《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》显示,18岁及以上的群体中,超重比例已高达34.3%,肥胖比例更是达到了16.4%。据研究预测,到2030年,我国成年人的超重肥胖率可能上升至65.3%。这些数据揭示了超重肥胖人群数量的快速增长。同时,这一趋势不仅在统计数据中显现,现实生活中,我们也明显察觉到肥胖人群数量的持续上升。

肥胖问题的成因错综复杂,并不仅仅是由于个人自律性不足、过度饮食或运动不足。实际上,肥胖现象的加剧是多方面因素共同作用的结果。

肥胖成为重大公共卫生问题

我国正面临肥胖症这一严峻的公共卫生问题。这一状况是高血压、高脂血症、糖尿病等多种慢性病的主要诱因。据预测,到2030年,由此产生的医疗费用可能达到4180亿元人民币,这一数额约占全国医疗总费用的21.5%。这一趋势无疑将给社会带来沉重的经济负担。

在医疗领域,肥胖相关疾病的就诊人数持续攀升,这一趋势从侧面反映出肥胖对公共健康的严重威胁,并成为公共卫生领域的一大关键因素。毫不夸张地说,若肥胖症蔓延得不到有效控制,未来医疗资源在应对这一挑战上的投入很可能会进一步扩大。

肥胖与多种疾病相关

肥胖与众多疾病紧密相连,并非仅仅是外观问题。据研究显示,肥胖与200多种疾病相关,涵盖了心血管疾病、内脏脂肪过多、高血压、高血糖、高血脂以及睡眠呼吸暂停等。这一现象如同多米诺骨牌效应,一旦启动,就可能引发一系列健康风险。

理论分析表明,过高的身体脂肪含量可能对多个器官和系统产生负面影响,并可能诱发多种疾病。调查数据亦显示,许多慢性疾病患者普遍存在超重或肥胖的情况。

肥胖管理的目标设定

制定长期肥胖症管理目标具有一定的挑战性,这不仅仅关乎体重降低,还需全面考量科学减重和健康状况的双重提升。吉林大学第三临床医院减重代谢外科主任姜涛强调,在设定减重目标时,必须充分评估患者的健康状况及并发症的负担,以此确定一个合适的减重范围。

在实际操作中,医生必须针对每位患者个体化的复杂病情进行应对。部分患者可能伴随多种并发症,而另一些患者则拥有较为健康的身体基础。基于此,医生需根据每位患者的具体状况,灵活设定减重目标,从而确保肥胖管理措施的有效实施。

肥胖管理的具体措施

肥胖管理必须以患者需求为核心。首先,患者应当适量运动,同时依据自身健康状况选择合适的运动方式,并保持长期坚持。对于健康状况较好的患者,可以尝试进行强度较大的运动;而对于身体状况相对较差的患者,则适宜选择散步等较为轻松的活动。

心理调适同样不容忽视。保持乐观的心态,这是积极应对压力与负面情绪的关键。在现实生活里,众多肥胖患者面临的心理压力不容小觑。这种压力往往会对他们的减肥进程及健康管理带来负面影响。

正规治疗的重要性

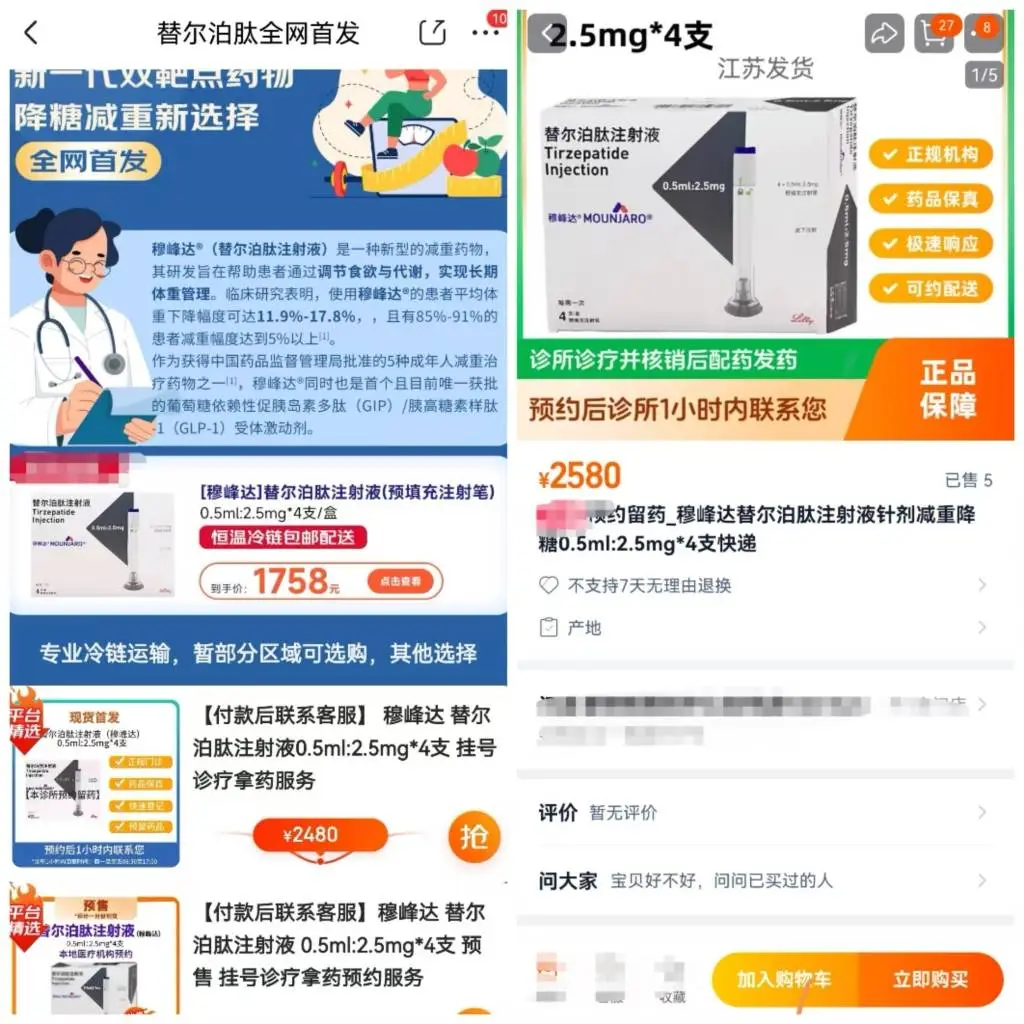

肥胖患者若需临床减重,应前往正规医疗机构接受评估和诊断,并接受科学减重治疗。若生活方式调整无法达成减重目标,可考虑结合药物治疗。但需严格遵循适应症,如GLP-1类药物虽有助于患者减轻约17%体重,却仅适用于特定患者群体。

在现实情况下,许多患者倾向于草率接受网络上的减肥计划。这种行为不仅不能达到减轻体重的目标,还可能对健康产生不利影响。针对肥胖患者如何提高对正规治疗方式的认知,您有何看法?我们热切期待您的积极参与和宝贵意见。此外,本文同样欢迎点赞及分享。