2024年上海国际摄影节备受关注,其主题“我们的城市”本身就颇具吸引力。然而,由傅尔得策划的展览“再非同一条河流”更如一颗璀璨的明珠。该展览打破常规,呈现了一系列独具特色的作品。它深入探讨了多种元素对摄影及影像创作的深远影响,无疑是本次摄影节的一大亮点。

展览背景独特

当前,全球科技发展迅猛,摄影所依赖的媒介正经历着翻天覆地的变化。在全球范围内,人工智能、GPT等技术的崛起,使得创作者们身处于科技变革的洪流之中。2024年,上海这座国际化大都市同样迎来了国际摄影节的举办。傅尔得策划的此次展览,正是基于这一时代背景。在上海,科技的影响无所不在,此次展览则呈现了在科技影响下摄影创作的探索之旅。

展览场地原为一家纺织厂,该厂址现已成为展览的独特背景。傅尔得在挑选作品时,明显将场地因素纳入考量,众多作品在此展出,因而赋予了它们特殊的含义。

藤原聪志作品吸睛

藤原聪志的《动物材料》在展览现场颇受欢迎。该作品专注于动物局部,摄影技艺精湛。动物图像被精心制作在纸板上,其皮肤纹理得以细腻呈现。自两年前开始创作,至本次展出,作品经过多次精心打磨。

在展览现场,观众甚至能够踏足于这些展示用的纸板之上。这种展示手法既新颖又勇敢。它不仅增加了观众与作品之间的互动,还引发了观众对动物身体、生存环境以及个人关联的深入思考。

独特的录像作品

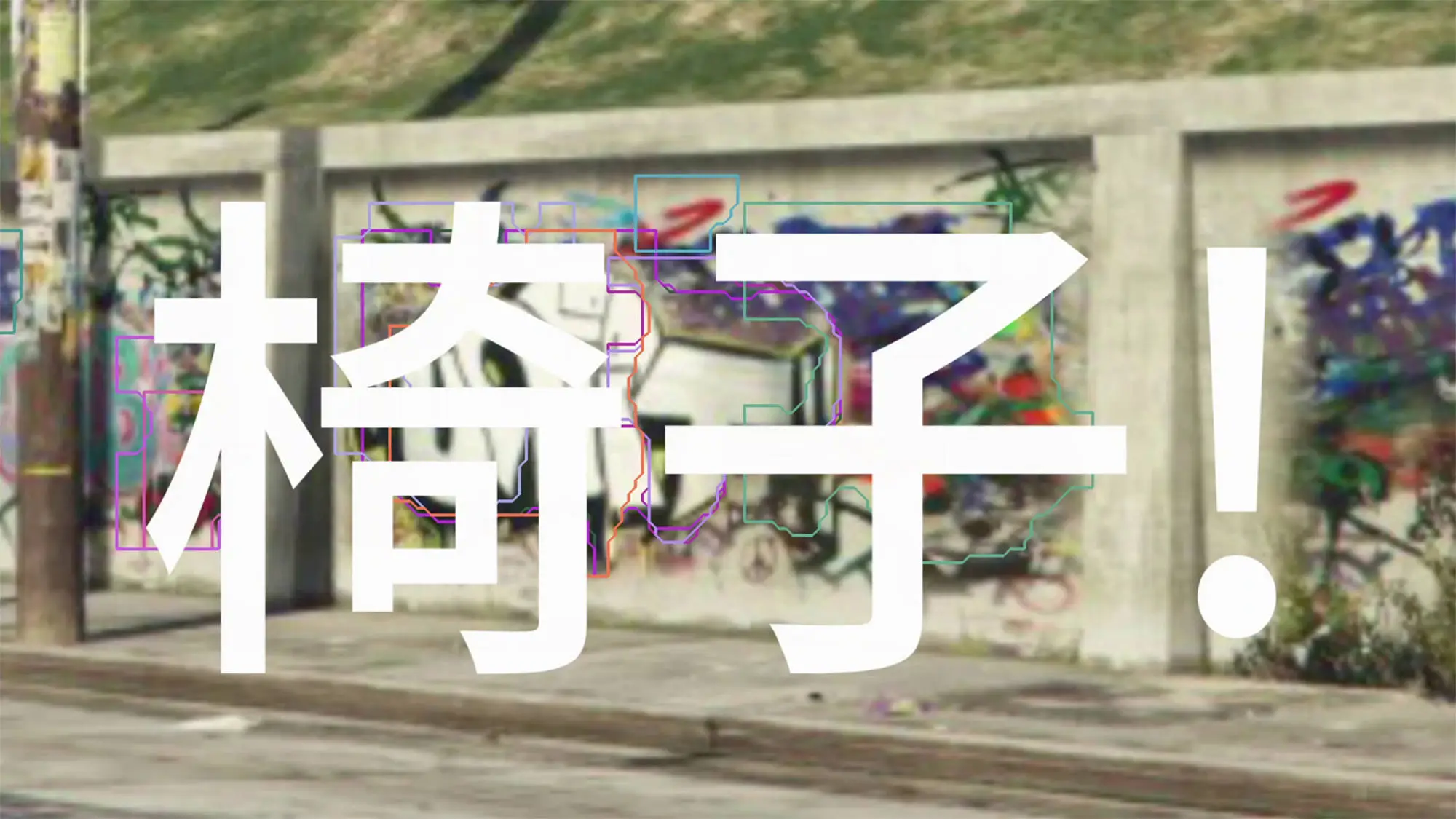

展览中展出了多部杰出的录像作品,其中包括《你可以看懂它,即使不知道它是什么》。在屏幕上,不断涌现出诸如“人”、“自行车”、“玩具熊”等关键词。这些元素促使观众持续深入思考影像所传达的内容。

法国艺术家弗朗索瓦·贝拉巴斯的《数字灾难》作品,通过在互联网上搜集图像,并运用计算机技术进行编辑,实现了操控、拼接与放大。他以此虚构照片,构建出全新的情境。这一创作手法揭示了现代摄影的潜力,它不仅限于单纯的拍摄,更可以通过新科技手段,将图像进行组合与创新。

传统与现代融合

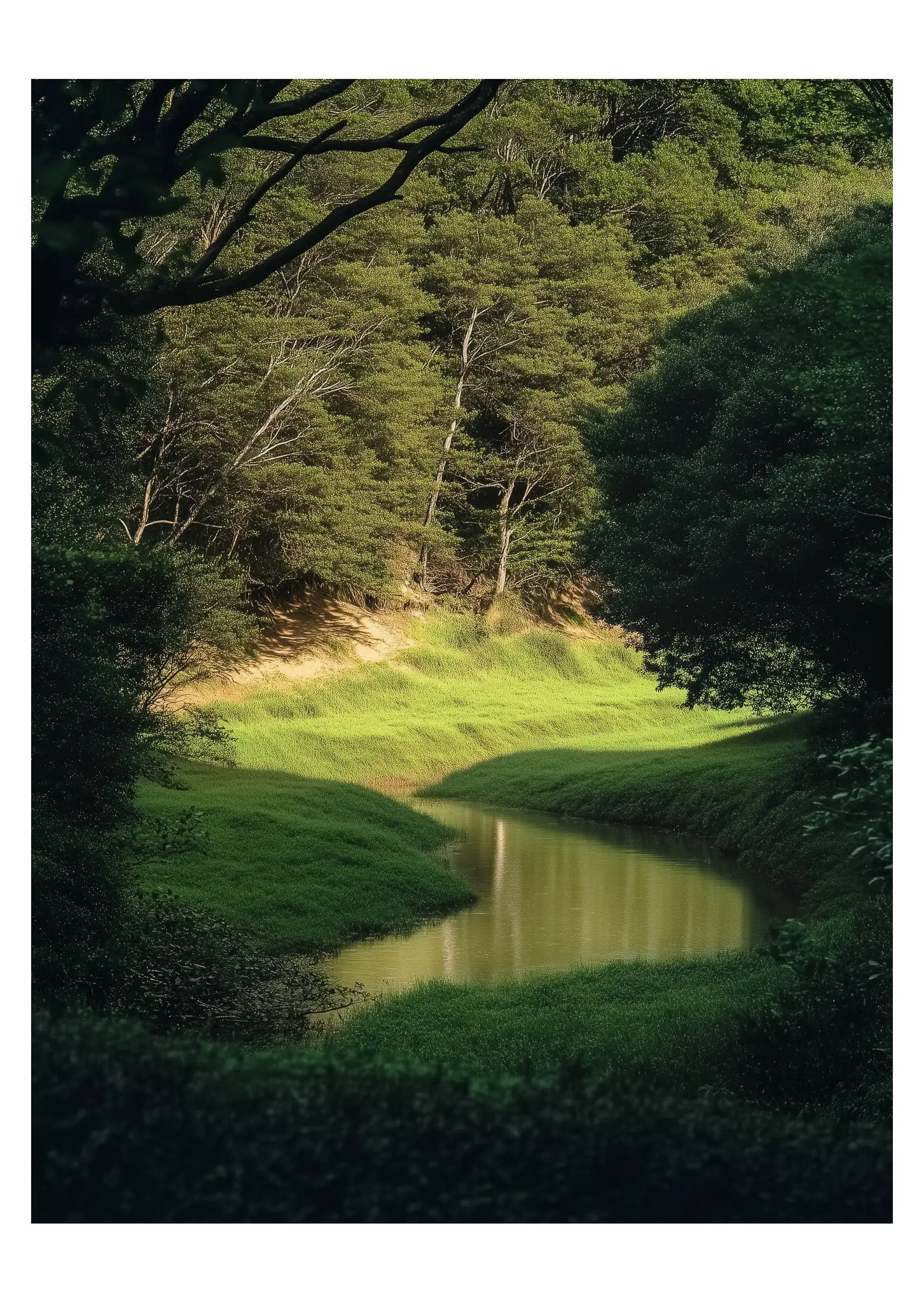

一些作品巧妙地将传统文化元素融入创作之中。例如,李雪蒙与余少龑的作品便体现了中国传统美学的特色。在《照梦》项目中,李雪蒙尝试对似梦非梦的现实进行重构。她通过分解与拼贴图像的方式,运用古典摄影工艺,成功合成了完整的作品,仿佛将记忆重现。

在现代摄影展览中,这种特色尤为突出。面对科技的强烈冲击,摄影领域将传统工艺与之融合,激荡出新的创意火花。此举不仅彰显了传统文化的独特魅力,同时也体现了摄影艺术与时代同步发展的特点。

对记忆与算法的探讨

乔纳森·刘在展览作品《每一个瞬间的死亡》中,通过影像技术对记忆与算法之间的联系进行了深入探讨。他巧妙地将直接拍摄的画面与算法生成的图像融合,旨在探究这些生成输出是否具备记忆体验中那种模糊不清的内在脆弱性。

算法在摄影等艺术创作领域的应用日益增多,这引发了关于如何深入探讨记忆体验中的情感因素的广泛思考。

特别的影像作品

《行前的准备》等作品,由梅心怡呈现,不容忽视,它们源自日本CBC电视台2015至2017年播出的纪录片。曹靖愉的《光非照境境亦非存》描绘了光如何在自然与虚拟、现实与幻觉的交汇处与世界互动。此外,杨佳馨自2022年车祸之后创作的《混沌地域》亦值得关注,该作品是在手机摄像头损坏后所捕捉到的影像。

本次摄影节“再非同一条河流”展览,众多作品从不同视角丰富了展览内容。关于这些多样化的摄影作品在同一展览中的融合,您有何见解?期待读者点赞、分享本文,并在评论区积极参与讨论。