艺术市场对概念艺术品的评价历来存在分歧,并成为众人关注的焦点。近期,纽约苏富比拍卖会上,一根香蕉以520万美元的天价成交,立刻吸引了公众的注意。该香蕉背后的故事、竞拍者的身份以及由此引发的广泛讨论,都成为了热议的焦点。

天价香蕉拍出

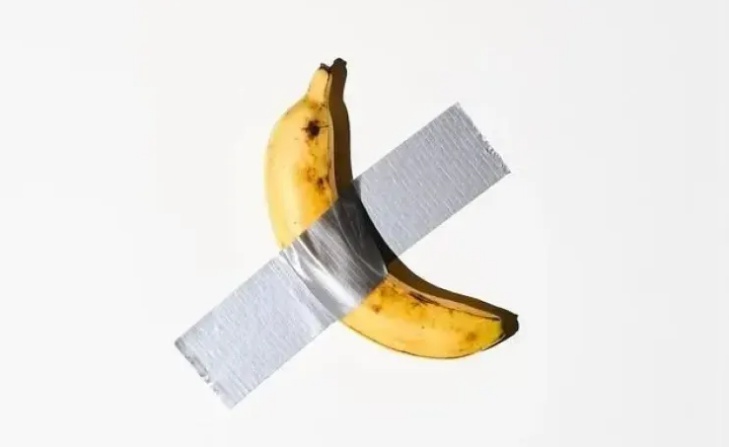

纽约苏富比拍卖会于20日晚举行,历来以惊喜和意外著称。当晚,一件由意大利艺术家毛里奇奥·卡泰兰创作的作品《喜剧演员》在此展出,该作品由银色胶带粘贴的香蕉等元素构成。最终,该作品以520万美元(约合人民币4500万元)的价格成交,这一成交价远超此前行业预估的100万至150万美元。该预估本身亦基于作品过往表现及引发的争议,反映出概念艺术在拍卖市场上的价格波动极具不确定性。这一高价引发了公众对概念艺术价值的深入探讨,同时也促使人们更加关注此类艺术作品的价值合理性。

同样值得关注的是,此次拍卖活动使概念艺术品重新吸引了公众的注意。在此之前,概念艺术品主要局限于小众范围内受到关注。然而,此次高价交易的出现,促使众多普通民众开始关注这类艺术作品。不少对艺术界缺乏了解的人士也开始询问什么是概念艺术品,试图弄清楚为何一根香蕉能卖出如此高昂的价格。这一事件产生了出乎意料的效应。

竞拍者现身

21日下午,传来消息,中国34岁的波场TRON创始人孙宇晨竞得该物品。孙宇晨作为公众人物,其竞拍行为自然引发了广泛关注。在信息传播迅速的当下,孙宇晨迅速在微博上公布了其拍得香蕉的消息。不难预见,这一信息将在社交网络中掀起波澜。公众对孙宇晨的竞拍动机充满好奇,他是否仅仅因个人喜好而收藏,还是如部分猜测,背后有炒作营销的考量?

他的举动同样吸引了国际艺术界的目光。以国际知名的数字艺术家Beeple为例,他为此事创作了一幅新作品,作品展示的是孙宇晨的大头照,其额头贴有名为《喜剧演员》的概念艺术品,并附有寓意深刻的“bananaseason”字样。这一事件能够促使其他艺术家迅速以之作为创作灵感,从侧面反映了该事件在艺术界所产生的影响力。

艺术品的前世今生

《喜剧演员》这部作品中包含众多故事,其中一根标价高昂的香蕉尤为引人注目。2019年,该作品在迈阿密海滩的巴塞尔艺术展上首次亮相。当时,艺术家卡泰兰仅在当地水果店购得香蕉,用胶带将其粘贴于墙面,便宣告作品完成。这种独特的创作手法引发了广泛的争议。展览期间,该作品遭遇意外,行为艺术家大卫·达图那现场将其食用,并录制了名为《饥饿的艺术家》的视频。这一行为进一步加剧了作品的争议性。然而,大约15分钟后,另一根香蕉被重新贴上墙面。在此期间,《喜剧演员》的两个复制品以12万至15万美元的价格被售出。这一系列事件使得该艺术品自诞生以来便充满传奇色彩。

这些历史事件使得该作品成为当今全球范围内最具争议的后现代艺术杰作之一。对于一般民众而言,此类艺术创作手法颇为费解。一个看似简单,甚至可以说是随意组合的物体,何以被冠以艺术之名,且能以较高的价格出售?这无疑对传统艺术观念中对艺术创作及其价值的定义与评价构成了挑战。

大众看法

《喜剧演员》这部作品在公众眼中常被视为“荒谬”、“抽象”和“难以理解”。在日常生活中,香蕉是常见的水果,但在此作品里,它却成为了价值数百万美元的艺术品的一部分。这种转变与人们的常识认知相去甚远。这揭示了在艺术品价值评估方面,公众与艺术界可能存在认知差异。同时,这也对艺术界提出了警示:对于像概念艺术这样的作品,若要获得更广泛的认同,或许需要在概念表达上更加直观易懂,更贴近大众的认知逻辑。

此外,这种公众观点或许会促使艺术评论界对概念艺术价值评估体系进行反思。若公众无法领悟作品的内在价值,那么在艺术价值评价上,是否过于趋向小众和精英化了?艺术不应仅是高雅之选,亦应与普通大众产生情感共鸣。

营销炒作争议

孙宇晨购得这根香蕉后,关于其炒作营销的争议声此起彼伏。众多人士对其是否精心策划了一场营销活动表示怀疑。鉴于他所在的行业和身份,此事件背后的动机显得尤为复杂。在当前商业环境下,艺术交易有时被用作营销策略,旨在提升知名度或塑造企业形象。那么,孙宇晨以520万美元的价格购得这根香蕉,是否也怀有类似目的?

这也揭示了艺术与商业交汇地带存在的一些混乱现象。在艺术交易中,单纯的追求艺术价值的现象已不复存在,取而代之的是商业利益的掺杂以及众多复杂因素的交织。这一现象对于艺术市场的健康发展究竟起到的是促进作用还是阻碍作用,成为一个亟待深入探讨的严肃议题。

艺术价值讨论

天价香蕉事件再次激起人们对“艺术价值”的广泛讨论。例如,《喜剧演员》这类颇具争议的作品,其价值是否仅限于香蕉或胶带等物质本身?显然并非如此。其价值主要源于其知名度,以及社会各界对其的争议和热议。卡泰兰亦曾提出疑问:“在艺术领域,一件作品是以何种标准来确立其价值的?”这已成为当代艺术发展中亟待解决的核心问题。

概念艺术品的价值评估方式引发思考:是仅凭艺术家声望和评论界的推崇,还是存在其他评价准则?这一议题关乎概念艺术的发展趋势。同时,这种价值评估的混乱现象,是否也反映了当代艺术价值体系多元却缺乏统一标准的特点?面对这一疑问,我们不禁探讨:概念艺术将如何选择,是继续沿袭争议重重、难以被大众理解的路径,还是调整策略,迎合大众审美?我们期待广大读者分享观点,并积极参与讨论,点赞与分享。