近期,“京津冀协同发展·燕文化考古雄安对话交流活动”中,关于雄安新区南阳遗址的诸多重要考古成果被披露。这些发现不仅对燕文化研究具有深远影响,而且对雄安新区的建设与发展具有重要意义,因而引发了广泛的关注。

雄安新区南阳遗址主体文化面貌确定

南阳遗址坐落于雄安新区范围内,经调查确认,其主体文化特征属于东周至汉代的燕文化。这一发现对于梳理燕文化的历史脉络具有重要意义。该遗址是雄安地区发现的最早本地城址遗存,具有极高的历史研究价值。据了解,遗址内的大小两座战国城址的布局和建筑手法逐渐明朗,这得益于考古人员的细致挖掘与深入研究。这两座城址所提供的线索,为深入挖掘燕文化提供了宝贵的实物资料。

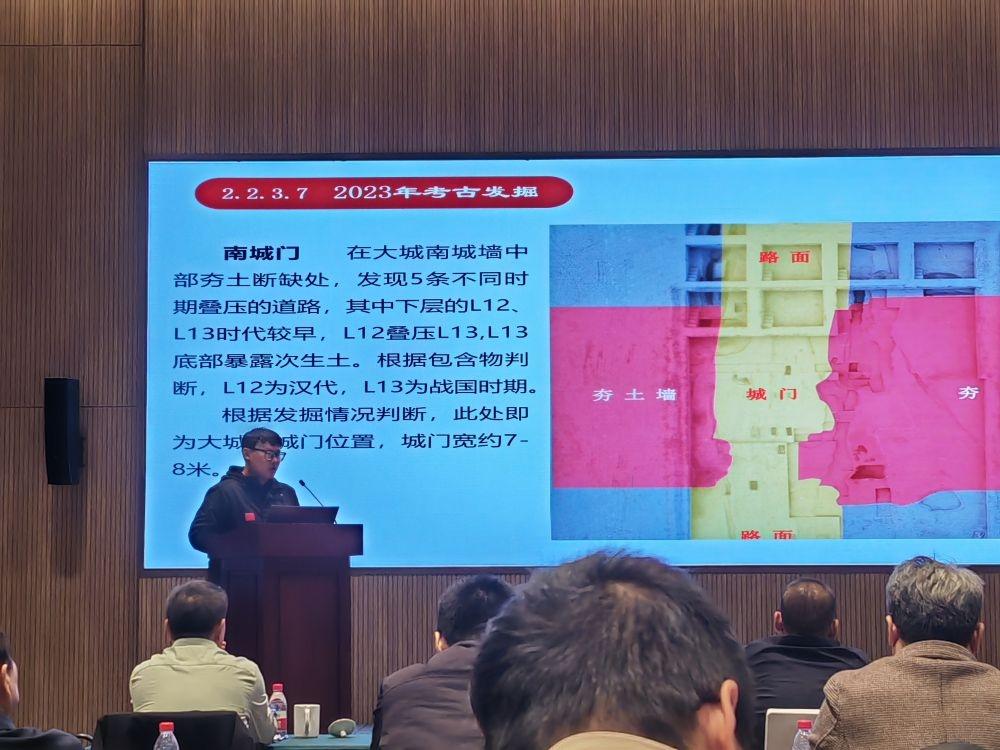

遗址内,西城门和南城门的位置得以精确确认,这是一项重大成果。同时,附属道路的发现也为深入探究古代城市的布局提供了重要线索。这些发现使得南阳遗址在燕文化考古领域中的地位愈发重要。

墓葬区的典型燕文化特征

遗址西北部1600米的墓葬区发掘工作取得了显著进展。在该区域,出土的墓葬形制和器物均展现出鲜明的燕文化特色。墓葬区与城址的共存发现,为南阳遗址年代的确定和性质的判定提供了更加可靠的证据。考古人员通过细致的发掘与分析,逐步揭示了燕文化的神秘面纱,使现代人能够更加直观地了解燕文化在墓葬领域的特征和风格。

该墓葬区堪称一部描绘燕文化丧葬习俗的历史文献,其中每一件出土文物都犹如文献中的一段鲜活叙述。这一发现显著丰富了人们对燕文化的认知,同时也显著提升了南阳遗址在考古项目中的重要性。

两座城的建筑方式新发现

考古工作中,关于两座城市的建筑方法有了显著的新发现。河北省文物考古研究院的助理馆员傅永超指出,在大城城墙底部存在基槽,且基槽底部还发现了两条倒梯形的小基槽;相对地,小城城墙底部并无基槽,其城墙通过内外修建的护坡进行加固。此外,大城的北城墙是在小城的南城墙基础上经过夯筑形成的,这一事实说明大城的历史时期比小城稍晚。这些建筑方法的新发现,对于探究古代人们的筑城技艺以及城市发展的时间序列具有重要意义。

这两座城市的建筑特色,记录了彼时不同时代与多样的建造理念。这些特点与当代建筑迥异,反映了古人在选址、城防布局、居住规划等多方面的深思熟虑。这些发现使得后世得以直观地体会到古人在城市建设上的智慧与匠心。

对城市化进程和相关研究的推动

遗址内,一座较大、一座较小的城址并存,其历史价值极为重大。这两座城址作为白洋淀地区东周、汉代城市从起源到发展的重要实物例证,对于研究该地区城市化进程具有不可替代的作用。它们见证了从无到有的城市构建过程,仿佛是最生动的见证者。此外,这一发现亦极大地促进了该地区先秦时期生态环境变迁以及人与自然互动关系的研究工作。

这些研究有助于揭示当时的环境状况、人类适应环境的方法以及城市发展与自然环境间的相互作用。此类研究为现代社会可持续发展及城市与生态环境的和谐共生提供了宝贵的参考经验。

南阳遗址对雄安新区的意义

南阳遗址作为燕文化体系的关键构成,在中华文明的历史长河中占据着举足轻重的位置。尤为显著的是,“大南阳”遗址群全面展现了燕文化的诞生、成长、兴盛与衰落历程,堪称一部生动的历史画卷。对于雄安新区而言,南阳遗址不仅是其千年文化底蕴的缩影,也是其发展建设过程中不可或缺的文化财富。

研究南阳遗址的城市聚落演变及其与生态环境的互动,以及生业发展模式,对于雄安新区的未来发展规划与建设具有重要意义。地区文化的深厚底蕴是其持续发展的精神支柱,而南阳遗址作为这一支柱的稳固与深入挖掘,将助力雄安新区塑造独特的城市精神。

雄安新区对历史遗存的保护

自2017年5月雄安新区文物保护与考古工作站正式成立,该区对历史文化遗产的尊重与保护意识便得到了充分体现。例如,原规划中的海岳大街线路因涉及南阳遗址保护范围和建设控制地带,经文物部门建议,已对线路进行了调整,确保了与南阳遗址的无缝避让。至今年上半年,雄安新区已进行专题考古10次,基本建设考古23次,勘探面积达682万平方米,发掘面积超过2万平方米,出土文物4000余件,确认不可移动文物263处,其中包括8座古城遗址。这一系列数据充分表明,雄安新区在文物保护与考古领域投入了巨大的人力与物力。

这些举措不仅确保了历史文化遗产的安全,同时也彰显了雄安新区发展理念中对历史文化传承的深切关注。关于雄安新区在考古发现与环境保护之间的平衡,能否持续维持这一积极态势,各方看法不一。我们期待广大读者给予积极评价并分享此篇文章,同时欢迎在评论区展开深入讨论。