2024年10月9日,浙江华康药业股份有限公司公布了一则公告,该公告迅速引发了市场的广泛关注。公告内容显示,在特定时期内,公司控股股东、实际控制人及其关联方大举减持了可转债,且未能按时披露权益变动的详尽信息。此举对众多投资者的利益产生了直接影响,从而成为市场热议的焦点话题。

华康股份相关背景

浙江华康药业股份有限公司,股票简称为“华康股份”,股票代码为“605077.SH”。2023年12月25日,公司成功发行了13,030,230张面值100元人民币的可转换公司债券,总发行额高达130,302.30万元人民币。自2024年1月15日起,这些债券在上海证券交易所正式挂牌交易。值得关注的是,华康股份在2020年至2024年期间,实施了多次权益分派,分派方式丰富多样。这些举措充分展示了公司卓越的资本运作能力,并对众多股东的利益产生了显著影响。

在企业内部,对股东的交易活动需实施更为严格的审查机制。特别是当交易活动牵涉到融资工具的运用或股东权益的变动时,信息的即时公开和透明显得尤为重要。

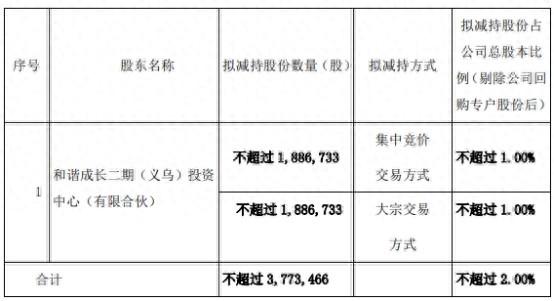

减持可转债概况

2024年7月1日至9月30日期间,华康药业的主要股东陈德水、余建明、程新平、徐小荣四人共同减持了862,660张可转债。这一减持规模占公司可转债总发行的6.62%,减持幅度较为显著。特别值得注意的是,陈德水于7月23日通过大宗交易减持了500,000张,此举使得其权益变动比例首次突破1%,累计变动比例上升至1.24%。这一系列减持行为可能基于复杂的财务考量,但无疑对市场产生了显著的影响。

债券市场供应量因减持活动激增,此举或对债券价格施加压力,从而可能动摇公众对公司信心的稳定性。若减持活动未能妥善协调各方利益,众多小股东的利益恐将受到损害。

权益变动信息未及时披露

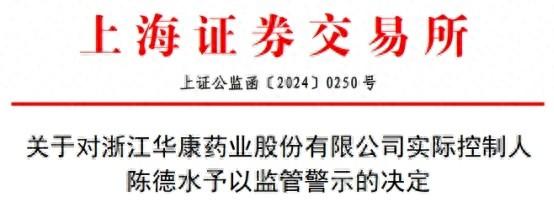

至2024年9月30日,公司已接到相关股东的通知,需发布一项有关权益变动的提示性公告。依据上海证券交易所的规定,控股股东陈德水未能按时披露股权变动信息,其行为已触犯了《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等多项法律法规。该行为不仅违反了信息披露的时效性规定,还侵犯了投资者的知情权。

上市公司必须及时公开信息,这是维护证券市场稳定运行的核心要素。投资者依赖于这些信息来制定他们的交易和投资计划。如果信息未能及时更新,投资者将面临如同在黑暗中摸索的困境,很容易做出错误的决策。

受影响的权益分派情况

2020年至2024年,华康股份每年的权益分配呈现不同特点。以2023年为例,公司向股东派发了每股0.7元(含税)的现金股利,同时按照资本公积金的规定,向每位股东额外增发了0.3股。在2021年,公司向股东派发了每股0.6元(含税)的现金股利,并实施了0.4股的转增。但需注意的是,若因减持或未及时披露等因素,这些分配细节可能受到影响,进而可能对中小股东的权益造成重大损害。

股东权益的分配必须基于精确、清晰、公开的信息。若信息未能及时披露,可能会引发市场波动和秩序混乱。在此情况下,公司股利分配以及资本公积金转为股本等福利措施是否能够按照预定方案执行,便产生了疑问。

上交所相关规定及其处罚依据

上海证券交易所的多项规章制度因本次事件受到影响。控股股东和实际控制人未按照规定及时公开股权变动信息,已违反了《证券法》第六十三条等多项法律法规。作为监管机构,上海证券交易所将依据相关法规对违规行为进行审查,并执行相应的处罚措施。这一行动对于确保证券市场监管秩序的稳定具有至关重要的意义。

对违规行为实施严厉惩罚,上市公司方能深刻领悟教训;唯有如此,投资者方可享有公平交易的权益;此外,此举亦推动证券市场遵循规则,确保其有序且健康的发展。

事件对市场影响与未来走势

市场分析指出,浙江华康药业的品牌形象将不可避免地受到此事件的不良影响,进而可能导致投资者信心下降。在此背景下,债券及股票价格可能面临波动。展望未来,若公司能主动整改,有效处理违规行为的负面影响,并在信息披露、股东权益保护等方面实现规范透明,有望重新获得投资者青睐。然而,若公司处理不当,则可能面临市场信任危机。

在此特定情境中,一个引人深思的问题随之显现——当公司内部股东频繁违规时,投资者应如何有效维护自身的合法权益?我们热切期待广大读者积极留言,分享个人见解。同时,我们诚挚邀请各位点赞并转发本文。